IPCC報告の論点㉒:ハリケーンが温暖化で激甚化はウソ

IPCCの報告がこの8月に出た。これは第1部会報告と呼ばれるもので、地球温暖化の科学的知見についてまとめたものだ。何度かに分けて、気になった論点をまとめてゆこう。

Elen11/iStock

前回の論点㉑に続いて「政策決定者向け要約」を読む。

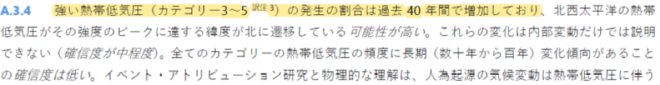

今回、「おや?」と思ったのはこの箇所。熱帯低気圧(台風、サイクロン、ハリケーンの総称)が強くなっている?

そんな筈はない、と思って調べてみた。まず、過去のIPCC報告は熱帯低気圧が強くなっているなどとは言っていない。

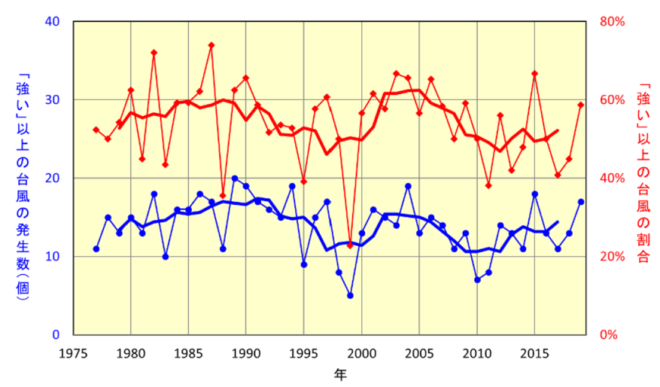

気象庁の台風のデータを見ても強くなっている気配はない(図)。

図 台風の激甚化など起きていない。図の見方は拙稿を参照。

出典:気象庁 日本の気候変動2020 —大気と陸・海洋に関する観測・予測評価報告書—

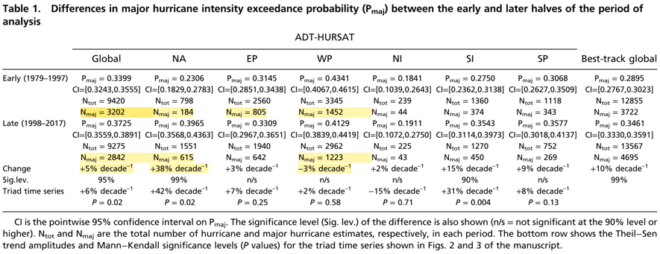

それでは、IPCCが根拠にしている論文を見てみる。下の表がそのまとめ。分析対象とした期間は、衛星観測で雲画像を解析できる1979年から2017年まで。期間をEarly(1979-1997)とLater(1998-2017)のように前期と後期に分けている。

一番左のGlobal(地球全体)の欄を見るとChangeが+5%/decadeとなっていて、強い台風の割合が10年当たりで5%増えている、としている。

だがここの数字を使って計算する限り、強い台風の割合Pmajは、前期こそ3202/9420=0.3399で合っているが、後期は2842/9275=0.3064となる筈で、表中の0.3725は間違いとしか思えない。正しく割り算すれば強い台風の割合は1割も減っているはずだが???

じつはこの表は、論文発表後に誤りがあったとして出てきた修正版のものだが、これまた、どうみてもおかしい。

ここで腰が抜けてしまい、話を続ける気力が失せそうになるが、思い直して、表をもう少し眺める。

すると、西太平洋(WP)でも強い台風の割合は減っている(表中のChangeに-3%/decade、つまり10年あたりで3%弱くなった、とある)。

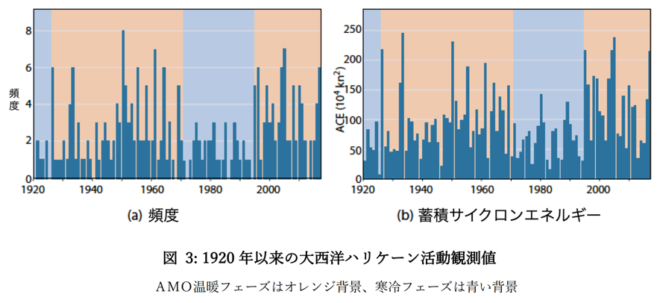

強いハリケーンの割合がとても増えたとされるのは北大西洋(NA)である。だが北大西洋は北大西洋振動(AMO)の影響で周期的にハリケーンは強くなったり弱くなったりすることはよく知られている。

この論文でも、このため、ハリケーンが活発になった理由が何かは分からない、としている。

けれども、分からないどころか、簡単に統計は確認できるのだ。論文の分析開始年の1979年頃はちょうどハリケーンの活動の「底」に当たる時期で、1950年代・60年代は2000年以降に負けずにハリケーンが活発だったことが下の図から分かる。

1979年以前までさかのぼるとハリケーンの活動に長期傾向が無いことも分かる。なおこれらの図についての詳しい説明は解説記事を参照されたい。

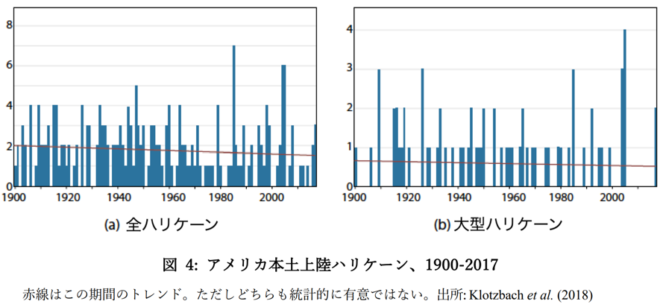

ということで、やはり台風もハリケーンも、地球温暖化のせいで強くなっているなどということはなさそうだ。IPCC報告は、誤った情報でいたずらに危機感を煽るのではなく、ここで示した図のような、誰にでも分かる観測データを率直に示すべきだ。

■

1つの報告書が出たということは、議論の終わりではなく、始まりに過ぎない。次回以降も、あれこれ論点を取り上げてゆこう。

次回:「IPCC報告の論点㉓」に続く

【関連記事】

・IPCC報告の論点①:不吉な被害予測はゴミ箱行きに

・IPCC報告の論点②:太陽活動の変化は無視できない

・IPCC報告の論点③:熱すぎるモデル予測はゴミ箱行きに

・IPCC報告の論点④:海はモデル計算以上にCO2を吸収する

・IPCC報告の論点⑤:山火事で昔は寒かったのではないか

・IPCC報告の論点⑥:温暖化で大雨は激甚化していない

・IPCC報告の論点⑦:大雨は過去の再現も出来ていない

・IPCC報告の論点⑧:大雨の増減は場所によりけり

・IPCC報告の論点⑨:公害対策で日射が増えて雨も増えた

・IPCC報告の論点⑩:猛暑増大以上に酷寒減少という朗報

・IPCC報告の論点⑪:モデルは北極も南極も熱すぎる

・IPCC報告の論点⑫:モデルは大気の気温が熱すぎる

・IPCC報告の論点⑬:モデルはアフリカの旱魃を再現できない

・IPCC報告の論点⑭:モデルはエルニーニョが長すぎる

・IPCC報告の論点⑮:100年規模の気候変動を再現できない

・IPCC報告の論点⑯:京都の桜が早く咲く理由は何か

・IPCC報告の論点⑰:脱炭素で海面上昇はあまり減らない

・IPCC報告の論点⑱:気温は本当に上がるのだろうか

・IPCC報告の論点⑲:僅かに気温が上がって問題があるか?

・IPCC報告の論点⑳:人類は滅びず温暖化で寿命が伸びた

・IPCC報告の論点㉑:書きぶりは怖ろしげだが実態は違う

・IPCC報告の論点㉒:ハリケーンが温暖化で激甚化はウソ

・IPCC報告の論点㉓: ホッケースティックはやはり嘘だ

・IPCC報告の論点㉔:地域の気候は大きく変化してきた

・IPCC報告の論点㉕:日本の気候は大きく変化してきた

■

関連記事

-

筆者は現役を退いた研究者で昭和19年生まれの現在68歳です。退職後に東工大発ベンチャー第55号となるベンチャー企業のNuSACを立ち上げました。原子力技術の調査を行い、現在は福島県での除染技術の提案をしています。老研究者の一人というところでしょうか。

-

GEPRフェロー 諸葛宗男 はじめに 日本は約47トンのプルトニウム(Pu)を保有している。後述するIAEAの有意量一覧表に拠れば潜在的には約6000発の原爆製造が可能とされている。我が国は「使用目的のないプルトニウムは

-

化石賞というのはCOP期間中、国際環境NGOが温暖化防止に後ろ向きな主張、行動をした国をCOP期間中、毎日選定し、不名誉な意味で「表彰」するイベントである。 「化石賞」の授賞式は、毎日夜6時頃、会場の一角で行われる。会場

-

私は太陽光発電が好きだ。 もともと自然が大好きであり、昨年末まで勤めた東京電力でも長く尾瀬の保護活動に取り組んでいたこともあるだろう。太陽の恵みでエネルギーをまかなうことに憧れを持っていた。いわゆる「太陽信仰」だ。 そのため、一昨年自宅を新築した際には、迷うことなく太陽光発電を導入した。初期投資額の大きさ(工事費込み304万円)には少々尻込みしたが、東京都と区から合わせて約100万円の補助金を受けられると聞いたこと、そして何より「環境に良い」と思って決断した。正確に言えば、思考停止してしまった。

-

前回、環境白書の示すデータでは、豪雨が増えているとは言えない、述べたところ、いくつかコメントがあり、データや論文も寄せられた(心より感謝します)。 その中で、「気温が上昇するほど飽和水蒸気量が増加し、そのために降水量が増

-

この4月に米国バイデン政権が主催した気候サミットで、G7諸国はいずれも2050年までにCO2ゼロを目指す、とした。 コロナ禍からの経済回復においても、グリーン・リカバリーということがよく言われている。単なる経済回復を目指

-

10月22日、第6次エネルギー基本計画が7月に提示された原案がほぼそのままの形で閣議決定された。菅前政権において小泉進次郎前環境大臣、河野太郎前行革大臣の強い介入を受けて策定されたエネルギー基本計画案がそのまま閣議決定さ

-

英国で面白いアンケートがあった。 脱炭素政策を支持しますか? との問いには、8つの政策すべてについて、多くの支持があった(図1)。飛行機に課金、ガス・石炭ボイラーの廃止、電気自動車の補助金、・・など。ラストの1つは肉と乳

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間