安全性の高い原発「高速炉」 — 再評価と技術継承を考えよう

1.はじめに

筆者は現役を退いた研究者で昭和19年生まれの現在68歳です。退職後に東工大発ベンチャー第55号となるベンチャー企業のNuSACを立ち上げました。原子力技術の調査を行い、現在は福島県での除染技術の提案をしています。老研究者の一人というところでしょうか。

1976年に財団法人電力中央研究所(電中研)に入所し、2006年に退職するまで原子力発電に関する研究に従事しました。専門領域は核燃料サイクルや高速炉システムでした。

これから述べることは、「軽水炉とは桁違いの高い安全性を有する原子炉があり、それが高速炉だ」ということです。これに「まさか」と違和感を覚えられる方も多いでしょうが、一読ください。

世界で実用化されている原発は軽水炉です。これには濃縮ウランを活用し、水を冷却材とします。製造が比較的容易で建設費が安いことから、これまで世界各国で建設されてきました。

一方で高速炉は、軽水炉と違って核分裂反応で生まれる高速中性子を利用します。原料としてはプルトニウム、ウランを使います。冷却材には液体の金属ナトリウムを使います。

説明は解説書に委ねますが、高速炉は燃料が高密度で配置でき、小型化、また原子炉の体積当たりの熱効率がよいメリットがあります。

私が言う高速炉とは、「もんじゅ」のような高速増殖炉ではありません。冷却材がナトリウムであることなどシステム的には大きく変わりませんが、燃料の形態が全く違います。「もんじゅ」の燃料は酸化物ですが、私が言う高速炉の燃料はウランの合金(U-10W%Zr合金)です。以下、金属燃料と表記します。

金属燃料は熱伝導度が大きいために、熱を効率的に冷却材に伝えます(酸化物燃料の約10倍)。この結果、同じ熱を発生する原子炉で比較すると、運転時の金属燃料の平均温度は酸化物燃料よりも格段に低くなります。このことは、運転中に燃料全体がもっている燃料の熱量が小さいことを意味します。

もし、燃料を冷却できない事故が起こりますと、燃料や冷却材の温度は自身が持つ熱で上昇しますので、金属燃料の温度上昇は低く、燃料の破損を防ぐ効果として現れます。

つまり、この特徴を利用すれば、燃料を冷却できないという過酷な事故においても、原子炉の崩壊という危険は避けられる可能性があるということです。

ちなみに、福島第一原発事故では、海水によって炉心を冷やすポンプが津波を被ったために作動しませんでした。そして、燃料の温度が上昇し、燃料のメルトダウンや発生した水素が爆発して原子炉建屋を吹き飛ばしました。

2.どんな安全特性が実証されたのか

金属燃料高速炉の安全性を最初に主張したのは、アメリカのアルゴンヌ国立研究所(ANL)でした。これについて調べよと言われ、退職するまでの約20年間は、金属燃料の高速炉システムの研究開発がテーマでした。衝撃的と言える、安全特性を持つ高速炉概念に出会ったわけです。【補論1】

本稿では、ANLはどんな方法で、どんな安全特性を実証したのかについて述べてみます。

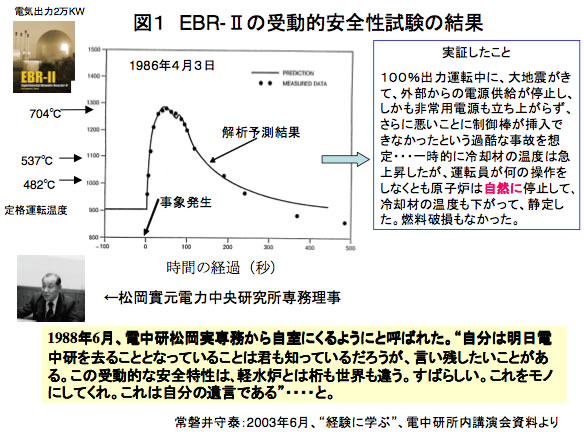

今から26年前の1986年4月3日に公開で安全性の実証試験が行われました。本物の金属燃料の高速炉(高速実験炉、EBR-Ⅱ、U-Zr合金燃料、米国アイダホ州)が用いられました。ここで実証・証明したのが、いわゆる「受動的な安全特性」、「固有の安全特性」と呼ばれる特性でした。

これ以上の過酷な条件が重なって起こる事故は現実にはありそうもない、と言えるほどに厳しい試験条件が設定されました。

すなわち、大地震に襲われて、フルパワーで運転中のEBR-Ⅱに制御棒が挿入出来ないかもしれないとして制御棒のスクラム系をロック(スクラム失敗)しました。同時に崩壊熱の除去系統が働かないかもしれないとしてロックされ、さらに非常用のディーゼル発電機からの電力供給系統も遮断されました。そして、最後に運転員によって外部からの電源の供給系統も遮断されました。

東日本大震災では、福島第一原発をはじめ、地震を感知したすべての原発で制御棒は所定の位置に挿入され、スクラムは成功しました。このEBR-Ⅱでの実験が、大変過酷な状況を作り出したか、お分かりいただけると思います。

これが、図1の時刻ゼロで実行されたのです。原子炉は孤立無援の状況にさらされたことになりました。いわゆる「スクラム失敗、全電源喪失、炉心の冷却継続不能」という過酷な状態を作り出したのです。

では、EBR-Ⅱは実験でどのように推移したでしょうか?図1をご覧下さい。

横軸が時間の経過(秒)、縦軸は炉心出口の冷却材ナトリウムの温度の実測値(華氏)です。保有熱と崩壊熱によって冷却材の温度は急上昇しましたが、ピーク温度(ナトリウムが沸騰する温度以下)に到達した後に反転して下降し、定格運転温度のレベルで静定しました。

この間、運転員は、何もしないで制御盤を眺めていました。燃料の破損は皆無で原子炉は健全なままであることが確認されました。それで試験は終わりか、と思いきや、引き続いて次の過酷事象の実証試験が行われました。スクラム失敗と2次系の徐熱源喪失が重なった実証試験でした(本稿では説明を割愛しますが、予測どおりに推移し、燃料破損なく炉は安全に低温で静定しました)。

2種類の過酷事象を模擬した試験を一日でやってのけたのです。電中研の研究者もこの試験に立ち会い、ANLの受動的安全性への強い自信、確信に驚嘆しました。これらの経緯を経て、電中研は1989年にANLのプログラムに参加することを決めました。所内に金属燃料研究室という組織が作られ、室長になりました。1996年までの3年間EBR-Ⅱサイトに滞在し、彼らの安全哲学を学び取ることができました。

なお、図1には、温度の解析コードによる温度の予測結果が実線でプロットされています。解析コードというものは、刻々と変化する原子炉の状態を計算で予測する道具ですが、変化する温度やそれによる炉心各部の熱膨張の程度などを数式で表し、それが核反応にどのように影響するのかを計算します。

秒単位で複雑な影響が作用しあう実際の原子炉の状態の推移が解析コードの予想通りの低い温度に静定したことは素晴らしい成果でした。解析コードの予測手法が信頼に足るということが実炉で検証されたからです。電中研でも解析コードを使って多くの炉心概念を検討しましたが、金属燃料を用いると、原子炉の出力によらず、小型炉でも、大型炉でも受動的安全特性を持たせることができることがわかりました。

当時は、日本でも、世界各国でも、「こんなにも過酷な条件を同時に重畳させる想定はやりすぎではないか」「そんなことは起こり得ないのだから想定する必要がない」という批判が強かったと記憶しています。

ところが昨年2011年3月11日の福島第一原子力発電所1〜3号機では、自動スクラムは作動しましたが、外部電源喪失・非常用電源による冷却不能による大規模な燃料破損とメルトダウン→放射性物質の環境放出に至りました。

放射性物質の大量放出が起こったのか、起こらなかったのか、という断面でみれば、金属燃料高速炉の安全性の高さを納得していただけるのではないか、と思います。

3.一括りにした“国民的議論”の危うさ

どうも、日本には、問題を一括りの言葉に言いくるめるという思考過程が根っこにあるような気がしてなりません。昨今の一括りにした論調を私は危ういこと、と考えています。一例を挙げますと、政府もメディアも高速炉というものを「もんじゅ」に一括りした結果、議論の矮小化が起こり、「予算をつける、つけない」といった底の浅い議論になっているのではないのか、ということです。

「もんじゅ」は1996年12月に2次系のナトリウム漏洩事故を起こしました。以来、長期間停止したままで、膨大な税金の無駄遣いをしていることは納税者として許せません。だからといって、高速炉の安全性を上記のナトリウムの漏洩事故に一括りにして、「安全が問題」とする論調には同意できません。【補論2】【補論3】

ただし、このような単純化した議論はどの国でも起こりがちです。原子力技術の発展に多大な貢献をしたこのEBR-Ⅱは1994年に稼動を停止しました。現在は廃炉措置の途上です。さらに後継機も建設されていません。

このマクロな背景事情を私は以下のように分析しています。高速炉時代となれば、プルトニウムを作り、そしてプルトニウムを使います。プルトニウムは核兵器の原料でもあるので、高速炉の実用化がプルトニウムの軍事利用につながらないことをより確実にする技術と国際的な枠組みが必要となります。

ANLは、そのことを先刻承知で、プルトニウムの核兵器利用を著しく困難にするまったく新しい再処理技術を開発していました。金属燃料の乾式再処理で、プルトニウムに不純物が不可避的に混入する技術です。

しかし、1990年代は、米ソで合意された核兵器数の削減と解体処理の遂行が最大のプライオリティとされた時代です。核兵器の解体には多額の資金が必要でした。また、北朝鮮やイランなど、米国と対立する国の核開発を抑えることも政治課題となっていました。

結局、米国クリントン政権は、高速炉の研究開発を止めることを決定をしました。廃炉となるEBR-Ⅱの使用済み金属燃料は残されるわけで、その処理には乾式再処理技術の応用が必要とANLは強く主張しました。その結果、ANLの主張は認められ、これまでに累積で数トンの金属燃料が乾式再処理されました。この米国オリジナルの乾式再処理技術を放棄しないで温存することが、米国の将来の益に適うという政治的な判断があったと思われます。以上が私の分析結果です。

一方で、資源が乏しい日本とフランスでは技術開発が続いてきましたが、特に日本では福島第一原発の事故を経験し、高速炉開発を中止すべきとの論調が殆どです。

米ソの核兵器の開発競争の終焉させた核兵器の削減時代の到来が、プルトニウムの平和的な利用としての高速炉の開発に水を差したことは皮肉でした。

原子力を含めて科学技術の選択肢は無数にあります。人類の未来にとって、原子力を選択肢として活用することを否定する人は少ないのではないでしょうか。より安全な軽水炉技術の開発とともに、原子力にはまだ可能性があるのです。私は、金属燃料高速炉や乾式再処理という技術を温存・発展させることは日本の国益に適うことだと思っています。

4.おわりに

今必要なことは、過去に決めたこと、無謬性にこだわらない冷静な見直しではないでしょうか。EBR-Ⅱの実証試験で明らかとなった「高速炉の安全性」に思いをいたせば、福島第一原発を経験した今こそ、日本で高速炉の再評価が必要だと、私は思っています。

言いたいことは、「将来ウラン資源が枯渇するから高速炉が必要なのだ」という従来の認識を捨て、「より安全な原子炉を希求する結果として高速炉に行き着くべきだ」という考えです。予算の多寡の問題ではなく、基本認識の問題です。軽水炉で生じたプルトニウムの有効利用や、高い安全性、小型でも経済性を失わない小型高速炉など、軽水炉で出来ないことを高速炉が分担するという当たり前の方向になぜ日本が踏み出せないのか、不思議でなりません。

本稿を読まれた方の中に、「多様な高速炉があるらしい。今まで聞いてきたことと違う安全性を持つらしい」と感じる方が、一人でも二人でも増えれば望外の幸せです。

【補論1】技術者の技術継承について

私をこの高速炉の研究開発に奮い立たせた先輩の一言について述べようと思います。

ある日、元電中研専務理事の松岡実氏から忘れられない一言を授かりました。

松岡氏は電気工学が専門でしたが、「金属燃料高速炉の安全特性は軽水炉とは桁が違う」ことを慧眼で見抜きました。また同氏が電中研を退任する前日に私を自室に呼んで、「自分の遺言だと思ってしっかり研究し、モノにしてくれ」とも言われました。このような激励に奮い立たない研究者はいないでしょう。私も奮い立ったものです。

残念なことに、まだ「モノにはなっていない」状態です。金属燃料高速炉とその乾式再処理の研究開発が電中研で続けられていて、日本原子力開発機構との共同研究も行われていると聞いています。この場を借りて松岡氏の慧眼について少しでも多くの方に知っていただきたいと考え、エピソードとしてここに記しました。

【補論2】原子力安全の議論を単純化してはいけない

「物事を単純化」する弊害について、一言言いたいと思います。東京電力福島第一原発の事故調査が、政府、国会、東電、民間によって行われています。

同調査報告書の全部を見ていない時点の感想なのですが、不思議に思うことがあります。いずれの原発でも、私は、東京電力福島第一原発の事故の詳細と同じくらい重要なこととして、津波を受けながらも、大規模な燃料破損を回避できた原子力発電所についての調査も大事と思ってきました。

なぜ政府は、東京電力福島第一原発の事故報告だけでなく、上記に該当する女川原発電や日本原子力発電の東海原発、東京電力福島第二原発がメルトダウンを回避できたのか、を掘り下げた調査を行い、その結果をセットにして国民に示さないのでしょうか。

「事故の調査」という冠をかぶせると、事故を免れた他の原発が調査の主対象から外れてゆく。これが日本人のDNAといってしまえばそれまでですが、残念なことだと思います。

技術者もそうした失敗を犯しがちです。東京電力の福島第一原発では津波想定の甘さが事故を引き起こしました。

東北電力の女川原発は事故を起こしませんでした。建設計画中に当時の故平井弥之助副社長(1902—1986 後の電力中央研究所所長)は、女川発電所をより高台に設置するべきとの主張を貫きました。これは想定された津波より高いものでした。

結果として12.5メートルの東日本大震災の津波から女川発電所を守りました。女川発電所は、被害が軽微であり震災後直ちに女川町の被災者のために体育館を解放して町民を支援しました。

平井氏は、「法律は遵守する。だが、技術者には法令に定める基準や指針を超えて、結果責任が問われるんだ」と語っていたそうです。(東京新聞12年3月7日記事)

東京電力福島第一原発の事故を教訓に、新しいルール、規範が作られるのでしょう。単なる責任の所在を記述するだけでは不十分で、目指すべきは、関係者の士気が継続的に高揚し、かつごく小さな問題の芽が恒常的な業務の中で解決され続ける新ルールと運用方法だと思います。形だけの訓練や検査では「技量」や「能力」が向上するとは思えません。

【補論3】米国の原子力運用のルールの例

一つの例を以下に述べます。EBR-Ⅱで研究をした際に「安全運転と高稼働率を維持するためにANLはどのような取り組みをしてきたのか」と質問したことがあります。とても実験炉とは思えないほどの高稼働率(生涯平均で76%)に驚いたためで、その秘策を知りたかったための質問でした。ANL-WのSackett 所長が語ってくれた要点は以下の通りです。

(1) EBR-Ⅱは、1964年に建設された。もう30年になる。トラブルも多く経験した。「もんじゅ」よりも大規模な2次系ナトリウムの漏洩も経験した。今ではありえないことだが、1か月後に補修して運転再開した。

(2) トラブルの都度、事故対応マニュアルの整備や予測解析の能力強化などを行った。これは大変有効だったが、これはゴールではないことに気付いた。

(3) 結果的にマニュアルに頼ることとなり、運転員の技量(判断、行動など)の向上が頭打ちになった。マニュアルに頼らなくても的確に判断して行動できることの方がもっと大事なことを知った。この問題にどう対処したらよいかと考え、改革が繰り返された。

(4)例えば、運転員が何らかのトラブルに直面したときに、場合によっては当直長の判断を仰がなくとも、運転員個人の判断で原子炉を止めても良い、という規則に改ためた。自分でトラブルに対処しなければいけない、と各人が深く自覚することに結びついたと思う。

(5)1986年4月の受動的安全性の実証試験以後、EBR-Ⅱは非常用の発電機に頼らないように運転マニュアルを改めた。このような改革の積み重ねで運転コストも削減できた。

Sackett氏の話しから学んだことを一言で言うと、安全性確保にゴールは無いということで、そのような努力と運転コストの低減は両立する・・・ということでした。私が生きている時間内には無理かもしれませんが、学問としての「巨大技術における問題の再発防止学」のような新しい学問体系が確立され、それを学んだ人たちが日本を変えてくれるのを待ちたいと思っています。

はびこっている形式主義が自然と廃れてゆくメカニズムを日本でも作り上げて欲しいものです。

(2012年7月23日掲載)

関連記事

-

米国のウィリアム・ハッパー博士(プリンストン大学物理学名誉教授)とリチャード・リンゼン博士(MIT大気科学名誉教授)が、広範なデータを引用しながら、大気中のCO2は ”heavily saturated”だとして、米国環

-

今年7月から再生可能エネルギーの買取制度が始まります。経産省からは太陽光発電で1kWh42円などの価格案が出ています。この価格についての意見を紹介します。

-

(GEPR編集部より)サウジアラビアの情勢は、日本から地理的に遠く、また王族への不敬罪があり、言論の自由も抑制されていて正確な情報が伝わりません。エネルギーアナリストの岩瀬昇さんのブログから、国王の動静についての記事を紹介します。

-

2015年7月15日放送。出演は村上朋子(日本エネルギー経済研究所研究主幹)、池田信夫(アゴラ研究所所長)、石井孝明(ジャーナリスト)の各氏。福島原発事故後、悲観的な意見一色の日本の原子力産業。しかし世界を見渡せば、途上国を中心に原発の建設が続く。原子力産業の未来を、最新情報と共に考えた。

-

「死の町」「放射能汚染」「健康被害」。1986年に原発事故を起こしたウクライナのチェルノブイリ原発。日本では情報が少ないし、その情報も悪いイメージを抱かせるものばかりだ。本当の姿はどうなのか。そして福島原発事故の収束にその経験をどのように活かせばよいのか。

-

日本経済研究センター 3月7日発表。2016年12月下旬に経済産業省の東京電力・1F問題委員会は、福島第1原発事故の処理に22兆円かかるとの再試算を公表し、政府は、その一部を電気料金に上乗せするとの方向性を示した。しかし日本経済研究センターの試算では最終的に70兆円近くに処理費が膨らむ可能性すらある。

-

1ミリシーベルトの壁に最も苦悩しているのは、いま福島の浜通りの故郷から避難している人々だ。帰りたくても帰れない。もちろん、川内村や広野町のように帰還が実現した地域の皆さんもいる。

-

気候変動開示規則「アメリカ企業・市場に利益」 ゲンスラーSEC委員長 米証券取引委員会(SEC)のゲンスラー委員長は26日、米国商工会議所が主催するイベントで講演し、企業の気候変動リスク開示案について、最終規則を制定でき

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間