飽食した欧州が途上国に石炭を禁止する「偽善の祭典」

COP26が閉幕した。最終文書は「パリ協定の2℃目標と1.5℃の努力目標を再確認する」という表現になり、それほど大きく変わらなかった。1日延長された原因は、土壇場で「石炭火力を”phase out”させる」という表現にインド代表が反対し、”phase down”という表現に修正したためだ。

BBCニュース - 【COP26】 合意採択前に議長、謝罪し涙ぐむ 石炭めぐりhttps://t.co/d0TOc9kYEk pic.twitter.com/qFfYyb5aLn

— BBC News Japan (@bbcnewsjapan) November 14, 2021

これにシャーマ議長が謝罪して言葉を詰まらせたが、泣きたいのは途上国だろう。彼の生まれたインドでは、今も2億人が電力なしで暮らしている。世界では30億人が薪や木炭を料理や暖房に使い、毎年380万人が木材の煙による室内汚染で死亡しているのだ。

COPでは先進国が「途上国はもっと再エネを導入しろ」と要求したが、再エネは電力インフラの整備された先進国で初めて導入できるオマケである。石炭火力もない最貧国に太陽光発電所を導入して、夜は薪で暮らすのか。

最大の脅威は石炭ではなく森林破壊

石炭火力の禁止は、室内汚染を増やして命を奪うだけではない。木材の伐採は森林破壊の原因となり、その脅威は石炭火力よりはるかに大きい。

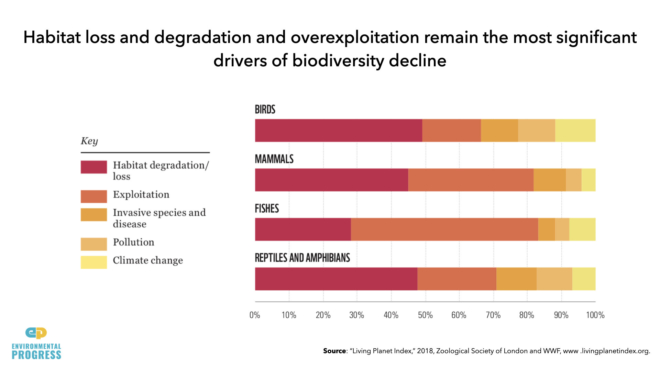

かつて先進国でも、森林破壊は脅威だった。日本でも江戸時代末期には、全国の山がはげ山になって燃料がなくなった。森林破壊で南米では87%、東南アジアでは67%の動物が失われた。その最大の原因は森林破壊による生息地の喪失である。

野生動物の絶滅した原因(Enviromental Progress)

今もアフリカでは、燃料の90%は木材である。安価な石炭で電力を供給して木材の伐採を減らすことが室内汚染を減らして命を救い、森林破壊を減らして野生動物を救うのだ。

ところがパリ協定の「2020年までに年1000億ドルの開発援助」という約束は守られなかった。これについてグラスゴー協定は「深く遺憾だ」と書いているが、COP26は先進国の政治家が国内の人気取りをするための「偽善の祭典」なので、途上国の危機には関心がない。

エネルギー基本計画を見直して製造業を建て直せ

今回のCOPの特徴は、2℃目標を1.5℃に強めろという圧力が強まったことだ。これは国際金融資本などが(1.5℃目標と同義の)2050年ネットゼロを見込んだ設備投資計画に合わせて、水素やアンモニアなどへの補助金を各国政府から巻き上げようとしたためだろう。

しかしヨーロッパのもくろみは実現しなかった。1.5℃は努力目標にとどまり、法的拘束力がない。これから各国が自主的にNDC(国内削減目標)をつくるが、条約で義務づけられていない石炭火力の禁止は不可能である。

ただ長期的には石炭火力が禁止されて座礁資産になる確率が高まったので、設備投資は困難になった。火力の償却期間は20年程度なので、長期的な投資計画が立てられない。それが化石燃料への過小投資をもたらし、資源インフレの原因になっている。

消去法で考えると、非化石電源として原子力を見直す時期が来ている。日本は小型原子炉の技術をもっているが、3・11以降のマス・ヒステリーで実用化できない。エネルギー基本計画を見直し、製造業を建て直す必要がある。

関連記事

-

9月11日記事。毎日新聞のルポで、福島復興に取り組む東電社員を伝えるシリーズ。報道では東電について批判ばかりが目立つものの、中立の立場で読み応えのある良い記事だ。

-

監督:太田洋昭 製作:フィルムボイス 2016年 東日本大震災、福島第一原子力発電所事故から5年間が過ぎた。表向きは停電も電力不足もないが、エネルギーをめぐるさまざまな問題は解決していない。現実のトラブルから一歩離れ、広

-

第6次エネルギー基本計画は9月末にも閣議決定される予定だ。それに対して多くの批判が出ているが、総合エネルギー調査会の基本政策分科会に提出された内閣府の再生可能エネルギー規制総点検タスクフォースの提言は「事実誤認だらけだ」

-

古野真 350.org Japan代表 石炭発電プラント(カナダ、Wikipediaより) (GEPR編集部より) 投稿原稿を掲載します。GEPRは、石炭火力の使用増加は環境配慮をすればやむを得ないという立場の意見を紹介

-

検証抜きの「仮定法」 ベストセラーになった斎藤幸平著『人新世の「資本論」』(以下、斎藤本)の特徴の一つに、随所に「仮定法」を連発する手法が指摘できる。私はこれを「勝手なイフ論」と命名した。 この場合、科学的な「仮説」と「

-

12月に入り今年も調達価格算定委員会において来年度以降の固定価格買取制度(FIT)見直しの議論が本格化している。前回紹介したように今年はバイオマス発電に関する制度見直しが大きな課題となっているのだが、現状において国内の再

-

先日、デンマークの政治学者ビョルン・ロンボルクが来日し、東京大学、経団連、キャノングローバル戦略研究所、日本エネルギー経済研究所、国際協力機構等においてプレゼンテーションを行った。 ロンボルクはシンクタンク「コペンハーゲ

-

福島原発事故後、民間の事故調査委員会(福島原発事故独立検証委員会)の委員長をなさった北澤宏一先生の書かれた著書『日本は再生可能エネルギー大国になりうるか』(ディスカバー・トゥエンティワン)(以下本書と略記、文献1)を手に取って、非常に大きな違和感を持ったのは私だけであろうか?

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間