世界の環境は改善されている

IPCC(気候変動に関する政府間パネル)は、2030年までに世界の平均気温が産業革命前より1.5℃(現在より0.5℃)上昇すると予測する特別報告書を発表した。こういうデータを見て「世界の環境は悪化する一方だ」という悲観的な話があるが、これは誤りである。世界の環境は大幅に改善されているのだ。

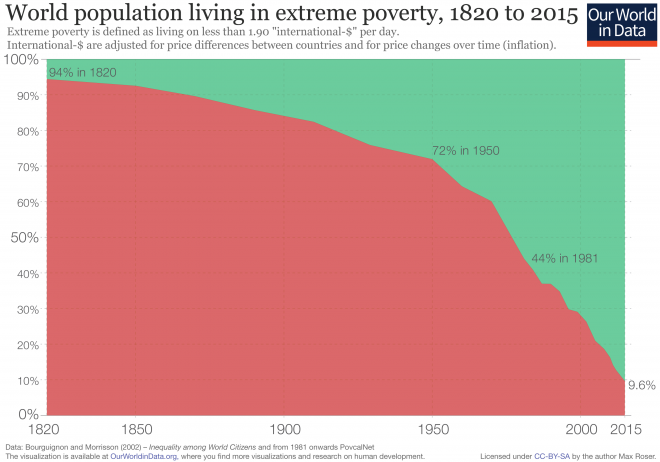

オクスフォード大学の“Our World in Data”というウェブサイトには、世界の環境問題について多くのデータが集められ、視覚的に表現されているが、それを見るとほとんどの指標は大幅に改善されている。たとえば1日1.9ドル以下の所得で暮らす貧困層の比率は、産業革命の前には94%だったが、今は10%以下になっている。

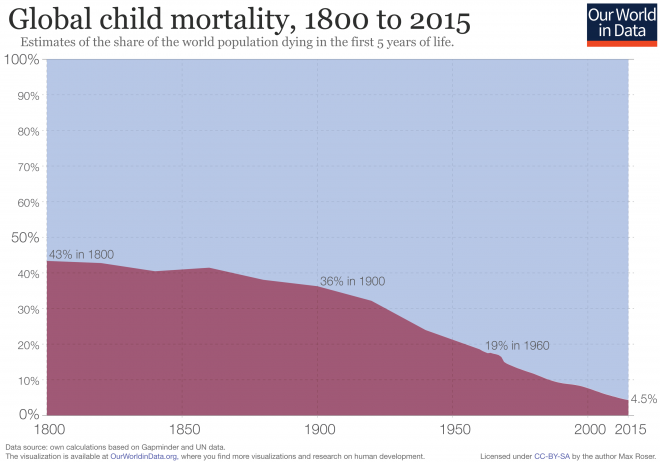

乳幼児死亡率(5歳以下)は43%から4.5%に下がった。

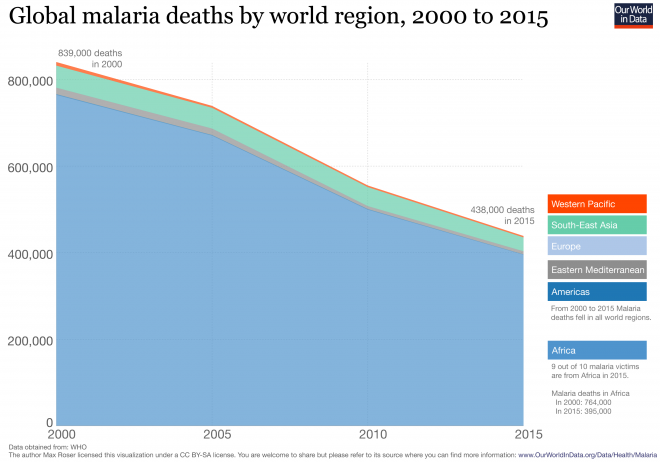

21世紀に入ってからは、感染症も激減している。たとえばマラリアの死者は2000年の83万9000人から、2015年には43万8000人にほぼ半減した。

このように世界の環境が改善した最大の原因は、発展途上国が豊かになったことだ。日本でも、すでに感染症や災害の被害は大幅に減った。たとえば最近の災害で被害が最大だったのは西日本豪雨の死者227人だが、伊勢湾台風の死者は5238人だった。被害が大きかったのは台風が大きかったからではなく、堤防などのインフラが整備されていなかったからだ。

地球温暖化の被害も、豊かになれば減らすことができる。2100年までに世界の平均気温が2℃上昇すると海面が約60cm上昇するが、この程度はインフラ整備で対応できる。途上国ではそれより深刻な問題がたくさんあり、少なくとも死者を基準に考えると最優先の問題は地球温暖化ではない。

途上国で最大の問題の一つは、大気汚染である。特に室内で木を燃やす煙で年間380万人が死んでいると推定されるが、これはガスや電力などのインフラ整備で減らすことができる。同じぐらい深刻な水汚染も水道設備で減らすことができ、感染症も医療で改善できる。そのために必要なのは、経済成長とインフラ整備である。

これは日本でも同じだ。地球温暖化が避けられなくても、その被害はインフラ整備で減らすことができる。その原資は経済成長である。目的は快適に生活することであって、特定の気温を保つことではない。必要なのは費用対効果を考えて、バランスよく環境を改善することである。

関連記事

-

前回、防災白書が地球温暖化の悪影響を誇大に書いている、と指摘した。今回はその続き。 白書の令和2年度版には、「激甚化・頻発化する豪雨災害」という特集が組まれている。これはメディアにもウケたようで、「激甚化・頻発化」という

-

(前回:米国の気候作業部会報告を読む④:人間は気候変動の原因なのか) 気候危機説を否定する内容の科学的知見をまとめた気候作業部会(Climate Working Group, CWG)報告書が2025年7月23日に発表さ

-

既にお知らせした「非政府エネルギー基本計画」の11項目の提言について、3回にわたって掲載する。今回は第3回目。 (前回:非政府エネ基本計画②:太陽光とEVは解答ではない) なお報告書の正式名称は「エネルギードミナンス:強

-

福島第一原子力発電所の災害が起きて、日本は将来の原子力エネルギーの役割について再考を迫られている。ところがなぜか、その近くにある女川(おながわ)原発(宮城県)が深刻な事故を起こさなかったことついては、あまり目が向けられていない。2011年3月11日の地震と津波の際に女川で何が起こらなかったのかは、福島で何が起こったかより以上に、重要だ。

-

今春、中央環境審議会長期低炭素ビジョン小委員会がとりまとめた報告書では、長期の脱炭素化に向けた施策の中核としてカーボンプライシングを挙げている。この問題については、今後、国内的にも様々な議論が行われることになるだろう。そ

-

ニュージーランド議会は11月7日、2050年までに温室効果ガス排出を「実質ゼロ」にする気候変動対応法を、議員120人中119人の賛成多数で可決した。その経済的影響をNZ政府は昨年、民間研究機関に委託して試算した。 その報

-

企業のサステナビリティ部門の担当者の皆さん、日々の業務お疲れさまです。7月末に省エネ法定期報告書の届出が終わったところだと思います。息つく間もなく、今度は9月中旬の登録期限に向けてCDPのシステムへ膨大なデータ入力作業を

-

この度の選挙において希望の党や立憲民主党は公約に「原発ゼロ」に類する主張を掲げる方針が示されている。以前エネルギーミックスの観点から「責任ある脱原発」のあり方について議論したが、今回は核不拡散という観点から脱原発に関する

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間