メガソーラーの時代の終わり

今回は太陽光発電のエネルギー政策における位置付けの現状、今後のあり方について簡単に考えていきたい。まずは前回紹介した経済産業省の太陽光発電に対する規制強化をめぐる動向を総括することから始める。

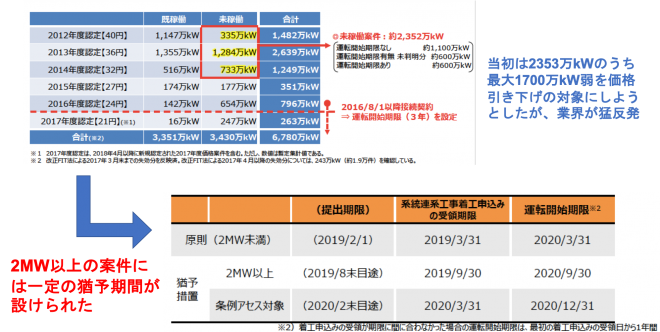

前回の記事で述べた通り、太陽光発電については経済産業省が2012年度~2014年度に固定価格買取制度(FIT)上の権利を取得しながらも、未だ稼働に至っていない2352万kWの「未稼働案件」を一掃すべく規制の見直しを進めている。経産省から2018年10月の時点で示された規制見直し案は、事実上2019年1月までに建設に関わる重要な許認可を全て取得し終えて2020年3月までに設備を完成して運転開始しなければ、調達価格をそれぞれ40円、36円、32円/kWh から、21円/kWhへと引き下げるというものであった。しかしながら、この当初案は、あまりに業界の反発が激しかったため、パブリックコメントを経て12月に大幅に見直されることになった。

具体的には当初は2352万kW(約23GW)のうち運転開始期限の無い1100~1700万kW(11~17GW)がほぼ全て価格引き下げ対象となる見込みだったが、出力規模2MW以上の特別高圧規模については猶予期間が設けられた。2MW以上の規模の発電所の計画は原則として手続きは概ね2019年8月末まで、運転開始は2020年9月末までとされ、環境アセスの対象となるような数十MW規模の大規模案件の計画については手続きは概ね2020年2月まで、運転開始は2020年12月末までとする猶予期間が設けられた。さらに運転開始が遅れた場合のペナルティについても価格の引き下げではなく、買取期間の短縮で対応される見込みだ。これによって少なくともプロジェクトファイナンスの成立が見込まれる、ある程度事業が進捗しており投資家、金融機関、EPCの事業計画に織り込まれているような案件は救済されることになった。

正確な統計がないため規模感についてはわからないが、これまでの統計によると1MW以上のメガソーラーの太陽光発電業界におけるシェアが25%程度であることを考えると、未稼働案件に大規模案件が多いことを考慮しても、救済されたのは出力ベースで対象案件の10~20%程度であろう。規模にしてみれば110万kW~340万kW程度である。

経産省としては、対外的に一度示した改正案を修正させられることになった、という意味で多少面子が潰れたと言える。ただ完全とは言えないまでも未稼働案件の問題がこれで概ね解決したと考えれば、今回の修正案は必要最小限の譲歩をしたものの「実」はとれた譲歩案と言ってもいいだろう。他方でメガソーラー業界にとっては真逆である。今回の猶予措置で業界の即時壊滅は逃れたものの、経産省はこの先も規制強化を続けることを示唆しており、今回の措置の対象外となった運転開始期限がある600~1200万kW相当の案件に対しても、規制が強化されるのは時間の問題で、もはや明るい将来は期待できない状態にある。メガソーラーの時代の終焉はもはや目前に迫っていると言えるだろう。

(資源エネルギー庁http://www.enecho.meti.go.jp/committee/council/basic_policy_subcommittee/#mitoshi より資料を抜粋して作成)

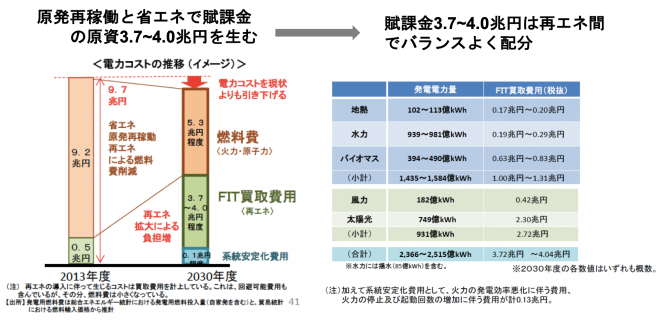

業界の片隅で生きてきたものとして、このような状況は大変残念なのだが、それではなぜこのようなことになったのか、少し時計の針を巻き戻して考えてみよう。上の図は2015年に政府が閣議決定した2030年の電源構成目標(エネルギーミックス)のうち再生可能エネルギーに関する資料を抜粋したものである。左の図はFITを運用するにあたって必要な原資をどう調達するか、を示した資料だ。この図の通り、再エネの導入により電力の総コストを上げないためにFITの運用に必要な原資は省エネと原発の再稼働による燃料費の削減により捻出する、と整理されている。2013年度の電力コストは総計9.7兆円、内訳が燃料費9.2兆円、FIT買取費用は0.5兆円、となっている。この燃料費9.2兆円を原発再稼働および省エネで5.3兆円弱まで減らすことで、3.9兆円の原資を生み出し、3.7~4.0兆円をFITの運用のための賦課金に当てるとしている。他方、右の図はこうして捻出された賦課金の再エネ電源別の配分方針を示したものだ。ここでそれぞれの電源別に詳細を説明することは避けるが、太陽光発電については年間の買取量を749億kWh、買取金額を2.3兆円と提示している。

太陽光発電は現状で概ねACで1kWあたり年間1100kWh程度、技術革新を考慮すれば将来的に概ね年間平均1200kWh程度発電すると考えられるので 、749億kWhの発電は、出力規模で6240万kW(62.4GW)程度となる。この数値は必ずしも出力制御を念頭に入れていないので、現実には65GW規模までの導入が許される可能性はあるが、経産省としては2030年まではこの規模以上の太陽光発電の導入を予定していないということになる。

(https://www.fit-portal.go.jp/PublicInfoSummary および http://standard-project.net/solar/hatsudenryo_1day.htmlより資料を抜粋)

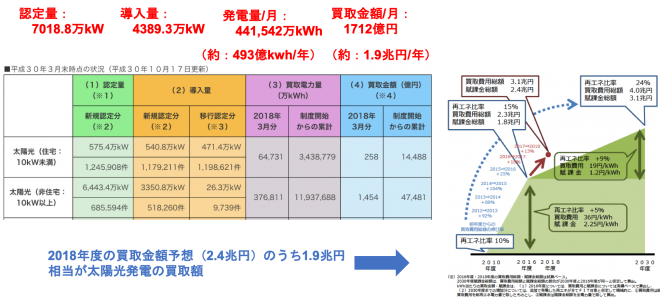

では現実にどの程度太陽光発電の導入が進んだか、ということを示したのが上の表である。2018年3月現在で太陽光発電は計画ベースのものも含めた認定量が7018.8万kW(約70.2GW)、そのうち現実に運転開始に至った導入量が4389万kW(約43.9GW)、3月の発電量から推計した概ねの年間発電量は493億kWh、同じく3月の買取金額から推計した概ねの年間買取金額は1.9兆円程度となっている。これらの情報から、現状でエネルギー政策について3つの問題が挙げられる。

①経産省としては予定導入量(62~65GW)をこえる70GWの認定量は受け入れられない。したがって、若干の住宅太陽光の追加導入も見据えて、少なくとも10GW程度はメガソーラーの認定取り消しを進める必要がある。

②あまりにも太陽光発電の導入が他の再生可能エネルギーに比して早すぎる。最終的には賦課金の太陽光発電への配分は60%程度を想定しているが、現状では買取総額の80%近い水準になっている。したがって太陽光発電の導入スピードを抑制する必要がある。

③FIT運用費用の原資となる原発の再稼働が想定ほど進んでおらず、賦課金による電力料金上昇を吸収できていない。そのため電力料金が上昇し、産業界の反発が高まっている。

こうした経産省の問題意識からして、今回の太陽光発電の規制見直し措置は必然的なものであったといえるし、今後ともこの流れが続くことは間違いないだろう。こうした状況を考えた時、残念ながら太陽光発電業界が今後生き残るための選択肢は限られている。

- まず重要なことは不本意であろうが、原発の再稼働も含めて、政府のエネルギーミックスをサポートする姿勢を見せることだ。太陽光発電の導入によるコスト増を相殺しうる低コスト電源は残念ながら今のところ原発しかない。

- 続いて必要なことは、太陽光発電が長期的にみれば単なるコスト上昇要因ではないということを示すことだ。確かに現状においては太陽光発電はコスト上昇要因である。しかしながらメンテナンスさえしっかりしていればFITの買取期間20年が終わった後は、おそらく全電源の中で最も低コストな電源の一つとなるだろう。太陽光パネルは本来35~40年の寿命がある。20年間高コストな電源となったあとに、20年間低コストな電源としての役割を果たせば、トータルで考えれば強ちコストパフォーマスンが悪い電源とは言えないだろう。

- 最後に系統増強に業界として協力する姿勢を示すことだ。発電量を人為的にコントロールできない太陽光発電が増えれば当然系統の需給調整にかかる負担は増し、次世代ネットワークの構築や揚水発電のメンテナンスのためのコストが増えることになる。そうした費用を太陽光発電業界としても負担する姿勢を示していかなければ、他の電源関係者から「自分達の利益しか考えていない」と後ろ指を指される「業界の嫌われもの」という現状の立場は覆せないだろう。

このコラムのタイトルにも書いているように、残念ながらメガソーラーの時代は終わりつつある。その主因は太陽光発電業界が、あまりにも自分たちの利益のことしか考えてこなかったことにあると言わざるを得ない。私自身も太陽光発電バブルに乗ったものとして、反省すべきことも多い。それでも本来は太陽光発電は高いポテンシャルを秘めた電源であることには変わらない。今後は、逆風の中でも、太陽光発電業界としてどのように自分たちの価値を証明し、他の電源と共生して生き残っていけばいいか、知恵を絞って考えていく必要があるだろう。

関連記事

-

昨年発足した原子力規制委員会(以下、規制委員会)の活動がおかしい。脱原発政策を、その本来の権限を越えて押し進めようとしている。数多くある問題の中で、「活断層問題」を取り上げたい。

-

はじめに ひところは世界の原発建設は日本がリードしていた。しかし、原発の事故後は雲行きがおかしい。米国、リトアニア、トルコで日本企業が手掛けていた原発が、いずれも中止や撤退になっているからだ。順調に進んでいると見られてい

-

米大手経済通信社ブルームバーグの調査会社であるブルームバーグ・ニューエナジー・ファイナンスは13日、2040年までの「エネルギーアウトルック2016」を公表した。

-

電力自由化は、電気事業における制度担保がなくなることを意味する。欧米諸国の電気事業者の財務格付けは、自由化の前後で、国とほぼ同等の格付けから、経営環境や個社の財務状況を反映した格付けに改定された。その結果、大半の電気事業者が、財務諸比率が改善したにもかかわらず、財務格付けを引き下げられた。

-

石炭火力発電の建設計画が次々に浮上している。電力自由化をにらみ、経済性にすぐれるこの発電に注目が集まる。一方で、大気汚染や温室効果ガスの排出という問題があり、環境省は抑制を目指す。政府の政策が整合的ではない。このままでは「建設バブルの発生と破裂」という、よくあるトラブルが発生しかねない。政策の明確化と事業者側の慎重な行動が必要になっている。

-

青山繁晴氏は安全保障問題の専門家であり、日本の自立と覚醒を訴える現実に根ざした評論活動で知られていた。本人によれば「人生を一度壊す選択」をして今夏の参議院選挙に自民党から出馬、当選した。 政治家への転身の理由は「やらね

-

かつて省エネ政策を取材したとき、経産省の担当官僚からこんなぼやきを聞いたことがある。「メディアの人は日本の政策の悪い話を伝えても、素晴らしい話を取材しない。この仕事についてから日本にある各国の大使館の経済担当者や、いろんな政府や国際機関から、毎月問い合わせの電話やメールが来るのに」。

-

5月13日に放送した言論アリーナでも話したように、日本では「原子力=軽水炉=福島」と短絡して、今度の事故で原子力はすべてだめになったと思われているが、技術的には軽水炉は本命ではなかった。1950年代から「トリウム原子炉の道?世界の現況と開発秘史」のテーマとするトリウム溶融塩炉が開発され、1965年には発電を行なった。理論的には溶融塩炉のほうが有利だったが、軽水炉に勝てなかった。

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間