住宅太陽光発電システムの2019年問題を考える

今年は2019年ということもあり、再エネ業界では「住宅太陽光発電の2019年問題」がホットトピックになっている。

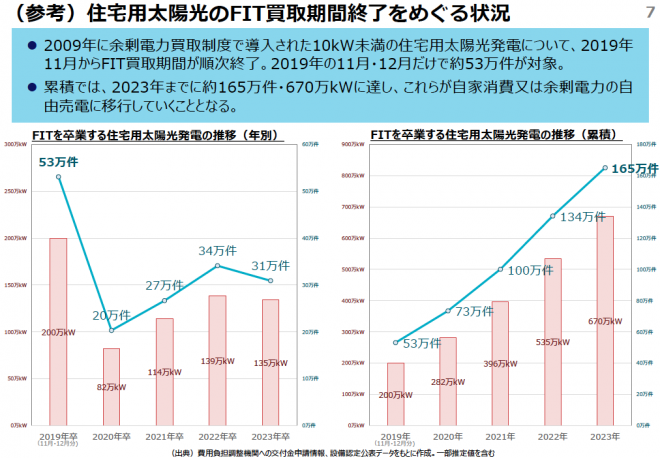

と、いきなり循環論法のようなおかしな言い回しになってしまったが、簡単に言ってしまえば、そもそも「住宅太陽光発電の2019年問題」とは、「固定価格買取制度(FIT)の買取期間が終了した住宅太陽光発電システムから発電される電気をどのように有効に使うか?」という問題である。FIT制度の前身となる住宅用太陽光発電システムの余剰電力買取制度が創設されたのは2009年のことだった。そこから起算して買取期間の10年が初めて終了する事例が生じるのが2019年となるので、この問題が「2019年問題」と呼ばれるようになったわけである。

では2019年にFITを卒業する住宅太陽光発電システムはどの程度の規模なのか、というと、これが相当な規模で、200万kW―53万件にもなる。一件あたりの設備は平均で4kW弱と小さいが、1kWあたり年間1000kWh程度発電し、そのうちの30%程度が自己利用され、余剰分70%が売電されていると仮定すると、700kWh×200万kWで全体で14億kWhもの売電がなされている計算になる。これだけの量の電気が当時の価格設定である48円/kWhで売電されており、逆に言えば年間600億円を上回ると目される規模の買取が行われてきたわけだが、今後は順次こうした住宅太陽光発電システムが買取期間の10年を満了してFITを卒業していくことになる。もちろんこの現象は2019年度のみのことではなく、その後も毎年継続的に生じる事象で、2023年までには630万kWの住宅太陽光発電システムがFIT切れとなる見込みである。

こうしたFIT切れの太陽光発電システムはすでに投資回収が終わっているため、社会にとって価値のある低コストな電源となりうるので、有効に活用された方が当然社会にとって望ましい。他方で太陽光発電の設備の持ち主にとっては、既に投資回収が終わっているとはいえ、設備が少しでも自分たちに便益を生む形で活用されることを望むことになる。そのため現在、FIT切れの住宅太陽光発電設備に関しては、経済産業省の旗振りの下で様々な企業が活用方法を検討し提案しているのだが、今のところ主要な選択肢としては

①「相対価格で電力会社に従前の通り電気を売る」という選択肢

②「電気自動車の蓄電池を利用して自家消費に充てる電気を増やす(Vehicle to Home,V2H)」という選択肢

③「家庭用蓄電池を設置してVPPアグリゲーターに電力を制御してもらい、自家消費と売電で利益の最大化を図る」という選択肢

の3つが提示されている。追々これら全てについて説明していきたいのだが、今回はおそらく設備所有者にとってデフォルトの選択肢となるであろう「相対価格で電力会社に従前の通り電気を売る」という選択肢の経済性について考えてみたい。

FIT切れ住宅太陽光発電システムからの電気の買取を発表している会社は既に多数あるが、概ね各社の買取価格は8~10円/kWh程度となっている。現状の48円/kWhから大幅に買取価格が落ちて1/5~1/6程度まで売電収入は落ちることになり、また買取期間も保証されるわけではないのだが、それでも従前程度の電力量の買取がなされれば平均的な設備規模(4kW)の場合、<8~10円×700kWh×4kW>で、年間22400円〜28000円程度の収入が期待できることになる。これに加え自家消費に充てると目される30%相当分を25円/kWh程度に換算して考えると、300kWh×4kW×25円で年間30000円程度の電気代の節約も期待できるので、合計で年間52400円〜58000円の経済的メリットがあることになる。すでに投資を回収し終えた設備でこれだけのメリットが得られるのだから、決して悪くない選択肢と言えよう。

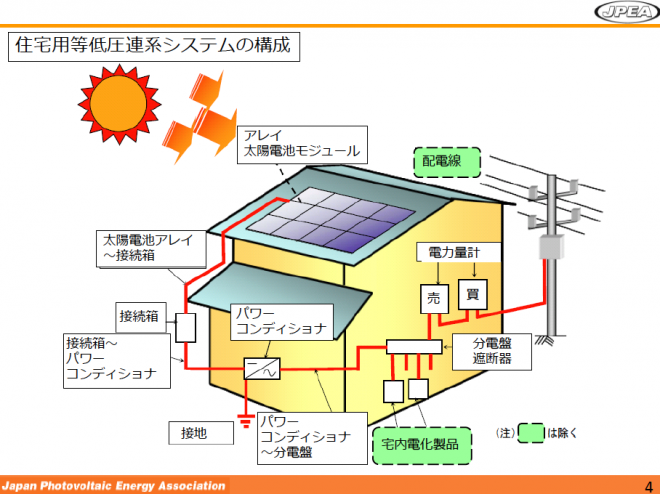

(JPEA資料より引用)

他方で留意すべき点もある。それはPCS(パワーコンディショナ)の寿命だ。

住宅用太陽光発電設備は主として、太陽電池パネルとPCSから構成される。太陽電池パネルで発電された直流電気がPCSで交流変換されて、分電盤に送られ、自家消費分と売電分に振り分けられる仕組みだ。この時、住宅太陽光発電システムを長期運用するにあたって留意すべき点は、太陽電池パネルとPCSの耐久年数が大きく異なることである。国内での長期運用例が乏しいことから確定的なことは言えないが、一般に太陽電池の耐久期間は直接落下物が衝突するなどの事故がない限りは20~30年と考えられているのに対して、PCSの耐久期間は10年~15年と考えられている。住宅FITの買取期間は10年なので、FITが切れた後でも十分太陽電池パネルは活用できることになるが、他方でPCSに関してはどこかのタイミングで交換する必要が生じてくることになる。

仮にPCSの寿命が来て交換するとなると20〜30万円規模の費用がかかってしまう。今後FIT切れの住宅太陽光発電が増えてくるため、相対での買取価格は年々下がっていくことが予測され、また、出力制御やパネルの劣化などのダウンサイドリスクも高まっていく。こうなると、せっかくPCSを更新しても投資回収ができなくなる可能性も十分ある。

その意味では「FIT切れ後も相対価格で電気を売り続ける」という選択肢は追加の特段の大きな投資が必要ないのでデフォルトの選択肢となるが、あくまでPCSの寿命が尽きるまでの暫定的なものということになろう。いずれPCSの寿命が来れば、PCSを交換して引き続き相対で電力会社にこれまで通り電気を売り続けるのか、他の選択肢を取るのか、判断が求められる時期が来ることになる。

その比較の対象が前述した「電気自動車の蓄電池を利用して自家消費を分を増やす(Vehicle to Home,V2H)」、「家庭用蓄電池を設置してVPPアグリゲーターに電力を制御してもらう」という選択肢になるのだが、これらの選択肢についてはまた別の機会に論考することとしたい。

関連記事

-

英国のエネルギー政策をめぐる政府部内の対立は、オズボーン財務大臣対デイビー・エネルギー気候変動大臣の対立のみならず、連立与党である保守党対自民党の対立でもあった。

-

2月4日に公開したアゴラ研究所の運営するインターネット放送「言論アリーナ」の番組「原子力規制委員会は何を審査しているのか」で、出演者の諸葛宗男(もろくず・むねお)元東京大学公共政策大学院特任教授・NPO法人原子力の安全と利用を促進する会理事が作成した資料を公開する。

-

有馬純 東京大学公共政策大学院教授 地球温暖化をめぐる国際的取り組みの中で長きにわたって産業革命以降の温度上昇を2℃以内に抑えるという目標が掲げられていることはよく知られている。2015年12月に合意されたパリ協定ではこ

-

10月最終週に「朝まで生テレビ」に出た(その日は直前収録だったが)。原発政策がそのテーマだったが、自分の印象では、そのほとんどの時間が東京電力の法的整理論に関する議論に費やされたような気がする。出演者の方々のほとんどが法的整理に賛成で、私一人が消極的意見を述べ、周りから集中砲火を浴びた。

-

エネルギー・環境問題を観察すると「正しい情報が政策決定者に伝わっていない」という感想を抱く場面が多い。あらゆる問題で「政治主導」という言葉が使われ、実際に日本の行政機構が政治の意向を尊重する方向に変りつつある。しかし、それは適切に行われているのだろうか。

-

高浜3・4号機の再稼動差し止めを求める仮処分申請で、きのう福井地裁は差し止めを認める命令を出したが、関西電力はただちに不服申し立てを行なう方針を表明した。昨年12月の申し立てから1度も実質審理をしないで決定を出した樋口英明裁判官は、4月の異動で名古屋家裁に左遷されたので、即時抗告を担当するのは別の裁判官である。

-

太陽光発電業界は新たな曲がり角を迎えています。 そこで一つの節目として、2012年7月に固定価格買取制度が導入されて以降の4年半を簡単に振り返ってみたいと思います。

-

7月1日の施行にあわせ、早速、異業種の企業が、再エネに参入を始めました。7月25日時点での設備認定件数は約2万4000件。このほとんどは住宅用太陽光ですが、中でも、風力2件、水力2件、メガソーラーは100件など、たった1か月で、本格的な発電事業が約100事業、生まれた勘定になっています。また合計すると、既に40万kW程度の発電設備の新設が決まったこととなり、今年予想されている新規導入250万kWの1/5程度を、約1か月で達成してしまった勘定となります。

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間