家庭用蓄電池は解決策になるのか?〜FIT後の住宅太陽光を考える

前回に続き住宅太陽光発電システムの2019年問題への対応のあり方について考えていきたい。前回は住宅太陽光発電システムのFIT 卒業後の短中長期的な選択肢として大きく、

①相対価格で電力会社に従前の通り電気を売る

②家庭用蓄電池を設置してVPPアグリゲーターに電力を制御してもらい、自家消費と売電で利益の最大化を図る

③電気自動車の蓄電池を利用して自家消費に充てる電気を増やす(Vehicle to Home,V2H)

という3つの方向性を提示し、①について考えた(便宜上②と③の順番を入れ替えている)。改めて前回の記事を読み直してみると、この3つの選択肢は大きな方向性としては間違っていないと思うものの、②、③に関しては説明と具体性に欠けていたように思う。

そこで今回は②に至る過程の具体的なケーススタディとして、「創蓄連携」の可能性について考えてみよう。本来「創蓄連携」というのは一般用語ではなくて、パナソニックが会社として唱えている概念で、その意味するところは「住宅太陽光発電と家庭用蓄電池をうまく連携させ、効率よく利用できるシステム」ということなのであるが、同社に限らず他社もほぼ同様の取り組みをしているので、ここではこの用語をパナソニックに限らない一般用語として用いることにしたい。

創蓄連携システムの特徴は、太陽光発電の系統と蓄電池の系統が一体化していることで、これにより本来それぞれに必要なパワーコンディショナー(PCS)が一つに集約化されることと、システムが一体化することで電力の変換ロスが少なくなるというメリットが得られる。住宅太陽光発電システムの持ち主は創蓄連携システムを導入すれば、太陽電池で発電した電気を売電することも、蓄電池に一度貯めて夜間に利用することもできるようになる。要は一石二鳥である。

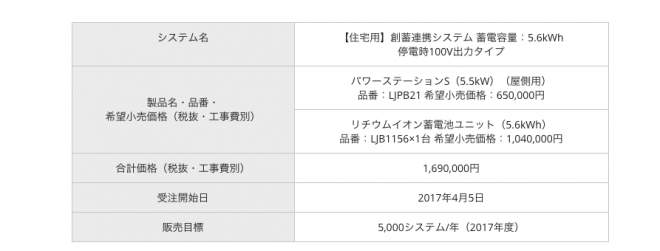

【住宅用】創蓄連携システム 「パワーステーションS」

問題は価格である。例えばLJPB21はメーカー希望小売価格で、パワーステーション(5.5kW)で65万円、リチウムイオン蓄電池ユニット(5.6kWh)で104万円、合わせて169万円する。

蓄電池ユニットのkW単価に換算しても18.57万円/kWhとかなり高価である。これをEV(電気自動車)との比較で考えてみよう。最新のNISSAN LEAF Gでは定価399万600円で40kWh分の蓄電池を搭載しており、kWh単価で10万円/kWhを割っている。そう考えると、家庭用蓄電池は単位あたりコストではEVに比べてかなり割高と言わざるを得ないだろう。なお、PHVとの比較だと、PRIUS PHV A PREMIUMは定価422万2800円で8.8kWh 分の蓄電池を搭載しているので47.9万/kWhとなり、さすがに家庭用蓄電池に軍配があがることになる。一つの例だけで全て分かったようなことは言えないが、現時点での傾向としては蓄電池の価格は、

EV車載電池(10万円/kWh前後)>>>家庭用蓄電池(20万円/kWh前後)>PHV車載電池(50万円/kWh前後)

というようなことが言えるのかもしれない。やや論点を先取りすることになるが、このように家庭用蓄電池システムは、EVの車載蓄電池を利用するV2Hシステムに比べれば、“単位あたり”の蓄電池価格という面では大きく劣ることになる。しかも車と違ってローンが効かない買い物である。必然的に、創蓄連携システムはある程度資産に余裕がある人でなければ購入できない“人を選ぶ商品”ということになるだろう。よって、創蓄連携システムが爆発的に普及する未来というのは少々考え難い。

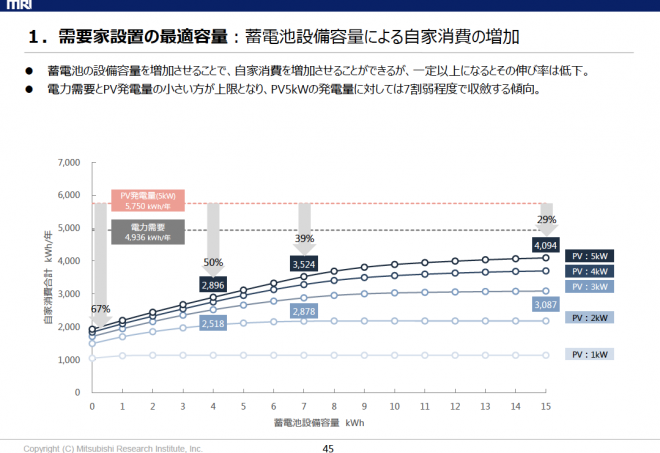

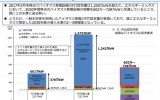

ただ、設備規模に比して最適な蓄電池容量という視点で見れば、必ずしも創蓄連携システムも割高というわけでもない。この点に関しては経済産業省が三菱総研に委託して詳細な調査をしているのだが、蓄電池を設置した場合の自家消費率の上昇率に関しては、必ずしも設備規模に正比例するわけではなく、導入規模が大きくなると徐々に薄れていくことが確認されている。太陽光発電システムの設備規模に比して200%以上の蓄電池を搭載してもほとんど自家消費率の向上に効果はないとの調査結果が出ている。つまり5kW規模の住宅太陽光発電システムを、40kWh規模のEVの蓄電池と連携させても、その75%はほとんど使われることはないということになる。

そう考えるとあくまで「住宅太陽光発電システムの有効利用」という観点では、EV蓄電池の効果は40万円/kWhの10kWhの蓄電池(400万円)と同等と評価することもでき、PCS分を含めて創蓄連携システムの方が30万円/kWh弱と割安と考えることもできるのかもしれない。

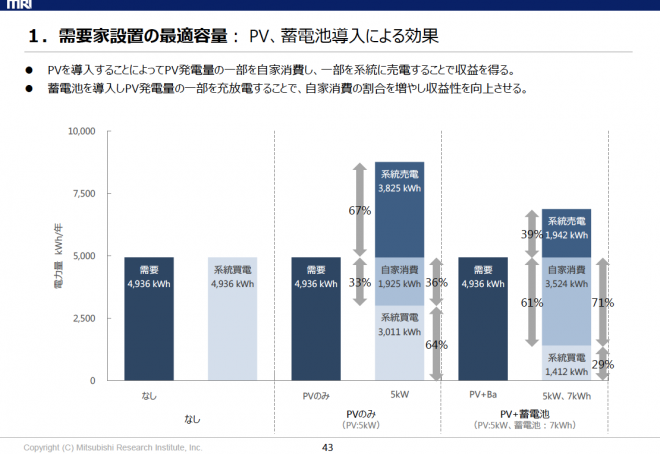

ここまで導入コストという観点で車載蓄電池と比較してきたが、では肝心の創蓄連携システムの採算性はどうなるか、という点について考えてみよう。仮に5kWh住宅太陽光発電システムが設置された家に7kWhの蓄電池を設置したケースを考えると、調査では系統売電が3,825kWhから1,942kWhと1,883kWh減り、他方で自家消費が1,925kWhから3,524kWhと1,599kWh増え、同じく1,599kWh系統からの購入する電力が減って1,412kWhになる、と計算されている。系統売電と自家消費の変動分の値が一致しないのは、蓄電池の充放電により15%の電気が失われるからだ。

ここで計算を簡便にするために、系統への電気の売電価格を10円/kWh、電力会社から購入する電気の価格を30円/kWhと考えると、

①自家消費増加分による節約分:30円/kWh×1,599kWh=47,970円

②買電収入の減少分:10円/kWh×1,883kWh=18,830円

③創蓄連携システム設置による年間の節約分=29,140円

ということになる。

創蓄連携システムによる年間節約分は29,140円程度ということになので、仮に同システムを10年運用したとしても291,400円、15年運用したとしても437,100円の経済的効果しか得られないことになる。創蓄連携の導入のタイミングをPCSの更新のタイミングと併せたとして、住宅用PCSの価格を実績をベースに4 ~5万円/kWhと考えたとしても、経済合理性から説明できる創蓄連携システムの価格は70万円が限度ということになるだろう。

現状の30万円/kWhというシステム単価を考えると、7kWhの創蓄連携システムは210万円近くになるので、140万円ほどの乖離があることになる。これでは普及は難しいだろう。もちろん前提の数値が変われば評価も変動するので、例えば住宅太陽光発電の電力が過剰となり電力会社が卒FIT 案件からの電気の買取価格を下げたり、また買取をやめたりした場合はその分創蓄連携システムの経済的評価も上がることなるが、それでも経済合理的に説明できる価値の限度はせいぜい100万円程度であろう。

その意味では現状では創蓄連携システムの購入を考える場合は純粋な経済性のみを考えるのではなく、緊急時の非常電源としての機能も含めて評価して購入すべきものなのだろう。また、将来的な視点では、経済的な合理性を考える場合でも、自家消費分の増加による節約分に加えて、蓄電システムを利用して卸売市場で効率的に電力を売る方法、すなわち「VPPアグリゲータとの連携による効果的な売電」を考えていかなければならないだろう。このことについては、また別の機会に考えることとする。

関連記事

-

経済産業省で11月18日に再生可能エネルギー主力電源化制度改革小委員会(以下単に「委員会」)が開催された。 同委員会では例によってポストFITの制度のあり方について幅広い論点が議論されたわけだが、今回は実務に大きな影響を

-

燃料電池自動車の市場化の目標時期(2015年)が間近に迫ってきて、「水素社会の到来か」などという声をあちこちで耳にするようになりました。燃料電池を始めとする水素技術関係のシンポジウムや展示会なども活況を呈しているようです。

-

私の専門分野はリスクコミュニケーションです(以下、「リスコミ」と略します)。英独で10年間、先端の理論と実践を学んだ後、現在に至るまで食品分野を中心に行政や企業のコンサルタントをしてきました。そのなかで、日本におけるリスク伝達やリスク認知の問題点に何度も悩まされました。本稿では、その見地から「いかにして平時にリスクを伝えるのか」を考えてみたいと思います。

-

原発における多層構造の請負体制は日本独自のものであるが、原発導入が始まって以来続けられているには、それなりの理由がある。この体制は、電力会社、原子炉メーカー、工事会社、下請企業、作業者、さらには地元経済界にとって、それぞれ都合が良く、また居心地の良いものであったため、この体制は関係者に強く支持されてきた。

-

昨年11月17日、テレビ東京の「ワールド・ビジネス・サテライト」がこれまでテレビでは取り上げられることのなかった切り口で、再生可能エネルギーの全量固定価格買取制度を取り上げた。同局のホームページには当日放送された内容が動画で掲載されている。

-

2015年10月公開。スーパーメジャーBPの調査部門のトップ、スペンサー・デール氏の講演。石油のシェア低下、横ばいを指摘。ピーク・オイル(石油生産のピークの終焉)の可能性は減りつつあり、なかなか枯渇しないこと。「デマンド・ピーク」、つまり需要抑制による使用減があり得ることを、指摘している。

-

固定価格買取制度(FIT)等の再エネ普及制度では、賦課金を上回る費用が、国民の負担となっていることから、賦課金総額とともに、追加費用を推計した。追加費用とは、再エネ電力の買取総額から、買取によって不要となる発電部門の燃料費等の可変費を引いた費用である。

-

調達価格算定委員会で平成30年度以降の固定価格買取制度(FIT)の見直しに関する議論が始まった。今年は特に輸入材を利用したバイオマス発電に関する制度見直しが主要なテーマとなりそうだ。 議論のはじめにエネルギーミックスにお

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間