ウランがなくても原子力発電は準国産なのか?

はじめに

原子力発電は準国産エネルギーとされているが、周知のとおり日本にはウランがない。それでも「準国産」として扱われるのはなぜなのかを論ずる。

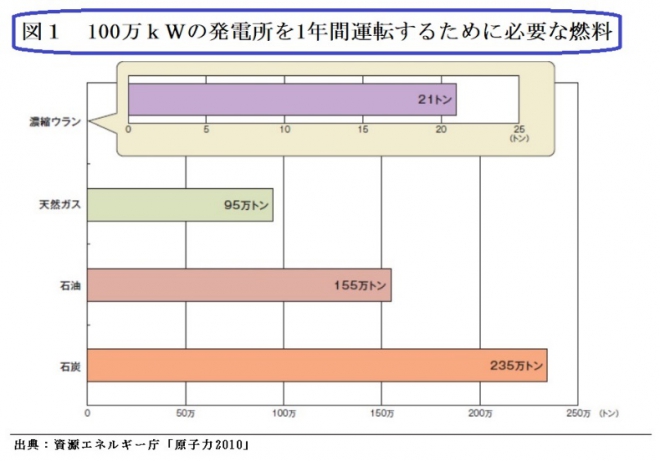

原子力発電の燃料は火力発電の100万分の1

原子力発電の燃料が準国産とされる最大の理由は量が少ないことである。火力発電の場合は原油やLNGをタンカーで運んでこなければならないが、100万kWの発電をするために必要な燃料は、石炭だと235万トン、石油でも156万トン、天然ガスでも95万トン必要だが、原子力発電所ならウラン21トンで済む。40基としても840トンである(図1参照)。量が少なければ輸送も備蓄も容易である。

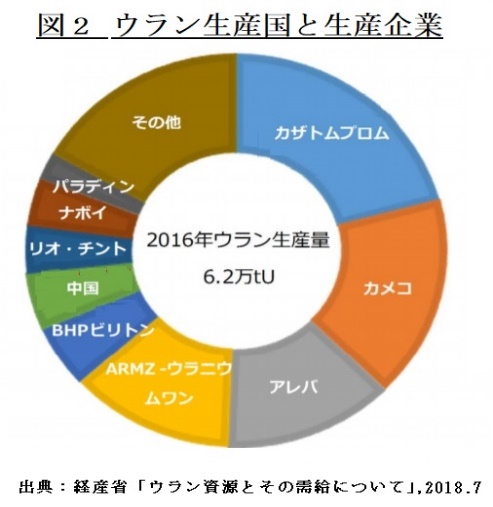

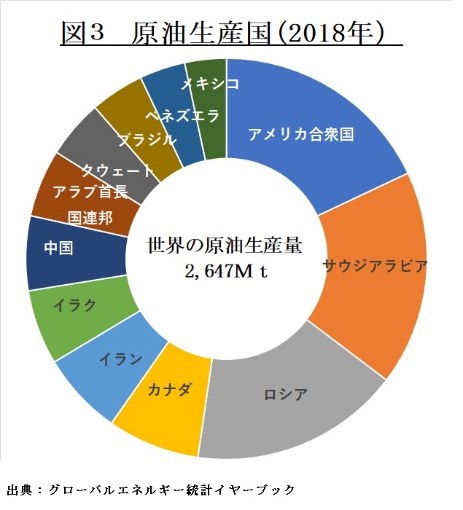

ウラン生産国の政情は安定している。

原油の産油国は図3に示す通り中東のイラン、イラクや中南米のベネズエラなど政情不安定な国が多い。一方、原子力発電の燃料のウラン生産国は図2に示す通り政情安定な国が多いといえる。これも原子力発電が準国産エネルギーとされている理由の一つである。

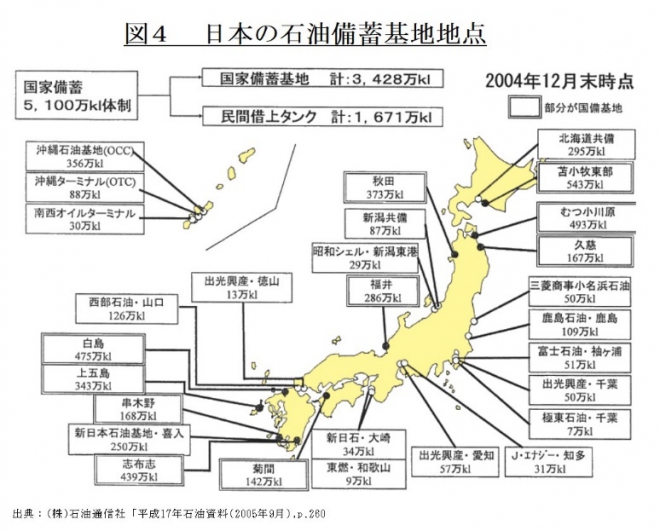

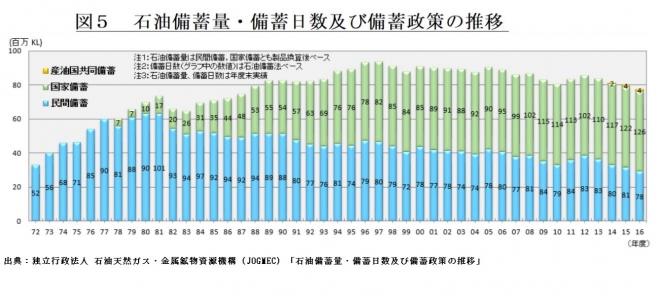

日本の石油備蓄基地

電力だけでなく、石油は生活必需品である。そのため万一に備えて全国に備蓄基地がある。国家石油備蓄は、当初3,000万kl体制で開始されたが、その後1987年度に5,000万klへ拡充し1996年には全国10カ所の国家石油備蓄基地が順次完成し、1998年には5,000万klの備蓄目標を達成した。現在は、安全操業、環境保全を確保しつつ、国際協調も視野にいれた効率的かつ機動的な備蓄業務が推進されている。

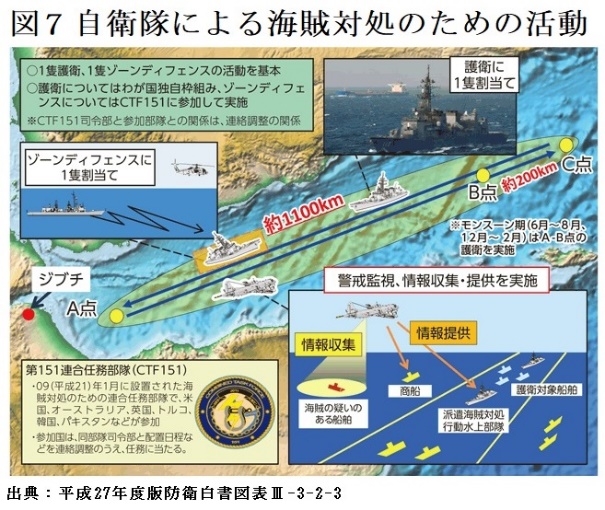

原油輸送のシーレーン

忘れてならないのは化石燃料の輸送路のセキュリティ確保である。原油やLNGは大型タンカーで輸送されるが、シーレーンのほとんどは公海と海外領だ。輸送中の安全確保には日本の様々な機関と海外組織の協力が必要になる。マラッカ海峡やオマーン沖、イエメン沖などセキュリティ上の枢要個所には自衛隊など日本の専門組織も動員してセキュリティ確保に当たっている。化石燃料の輸送のセキュリティがこのような広範な組織によって確保されていることを忘れてはならない。

関連記事

-

気候変動開示規則「アメリカ企業・市場に利益」 ゲンスラーSEC委員長 米証券取引委員会(SEC)のゲンスラー委員長は26日、米国商工会議所が主催するイベントで講演し、企業の気候変動リスク開示案について、最終規則を制定でき

-

バイデン政権にとって昨年来のエネルギー価格高騰は頭痛の種であり、ウクライナ戦争は状況を更に悪化させている。 脱炭素をかかげるバイデン政権は国内石油・天然ガス生産の拡大とエネルギー独立をかかげるトランプ政権とは対照的に、発

-

GEPRを運営するアゴラ研究所は、言論アリーナというインターネットの映像番組を提供している。1月16日の放送は、「電力自由化の光と影」だった。(YouTube)それを報告する。

-

アゴラ研究所の運営するエネルギーのバーチャルシンクタンクGEPR(グローバルエナジー・ポリシーリサーチ)はサイトを更新しました。

-

温暖化問題は米国では党派問題で、国の半分を占める共和党は温暖化対策を支持しない。これは以前からそうだったが、バイデン新政権が誕生したいま、ますます民主党との隔絶が際立っている。 Ekaterina_Simonova/iS

-

アゴラ研究所の運営するエネルギーのバーチャルシンクタンクGEPRはサイトを更新しました。

-

ドイツの景気が急激に落ち込んでいる。主原因は高すぎるエネルギー価格、高すぎる税金、肥大した官僚主義。それに加えて、足りない労働力も挙げられているが、これはちょっとクエスチョン・マークだ。 21年12月にできた社民党政権は

-

原子力の始まりが、政治の主導であった歴史を紹介している。中曽根氏の演説は格調高いが、この理想はなかなか活かされなかった。

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間