経団連からの提言を再エネ業界はどのように受け止めるべきか

去る4月16日に日本経済団体連合会、いわゆる経団連から「日本を支える電力システムを再構築する」と題する提言が発表された。

本稿では同提言の内容を簡単に紹介しつつ、「再エネ業界としてこの提言をどう受け止めるべきか」ということについて考えていきたいが、まずはこのタイミングで経団連から電力システムに関する提言が出たということの意味について考えてみたい。

電力業界にとって2020年、2021年というのは非常に大きなイベントが待つ年である。2020年3月には東電、関電などのいわゆる旧一般電気事業者の電力料金規制の経過措置期間が終了し、電力自由化が本格化する。他方で2021年3月までには固定価格買取制度(FIT)を定めた再エネ特措法の「抜本的見直し」なされる予定である。なおこの「抜本的見直し」という言葉は法令上(附則第二条)に組み込まれているのだが、これほどの強い決意が法令に盛り込まれることは稀である。

今回の経団連の提言はこうした「電力自由化の本格化」と「FIT制度の抜本的見直し」という大イベントを控えての強い危機感から発せられたものと考えられる。

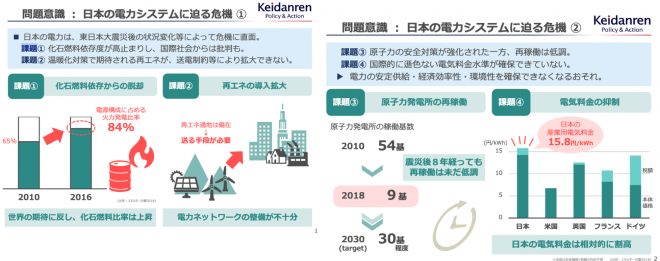

では、経団連が電力システムにどのような危機感を持っているかというと、具体的には以下の四つの点が挙げられている。

①化石燃料依存度の高止まり

②再エネが送電制約等により拡大できない

③原子力発電の再稼働が低調

④国際的に遜色ない電気料金水準が確保できていない

これら4点はそれぞれが独立な論点というよりも相互に関係しており、②、③は目的というより手段に近い話であり、より端的に言ってしまえば、化石燃料依存度と電気料金の高止まり、について経団連は危機感を抱いているということなのだろう。そしてこれ自体は国民の大半が納得する問題意識であるように思う。賛否が分かれるとすれば手段の部分で、特に「原発の再稼働」を目的達成のための手段として位置付けるかどうか、ということなのだろう。ただその点については本稿の主題からそれるので触れないでおく。

では経団連がこのような問題意識のもとで再エネ業界に対して何を求めているか、というと、提言を見るに再エネ業界に深く関連する論点が2点ほどあげられているので、それぞれ解説していこう。

①再エネ主力電源化

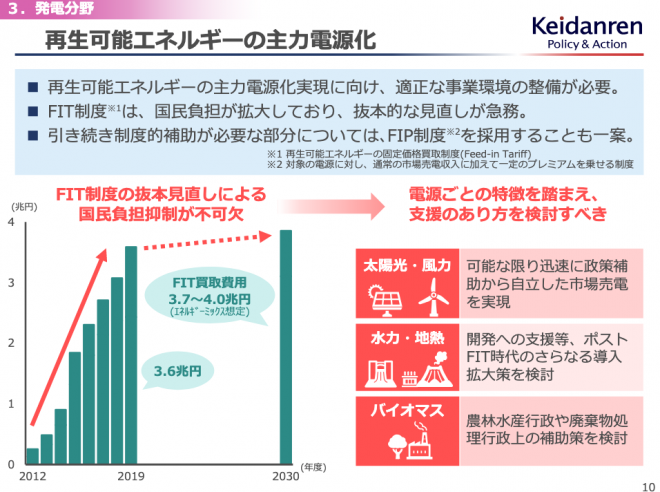

この「再生可能エネルギーの主力電源化」という言葉は経済産業省が近年好んで使う言葉なのだが、「再エネはもっと発電コストを安くするとともに、系統安定化に責任を持ってくれ」というような意味合いで用いられることが多い。経団連の提言では、

・FIT制度は国民負担が拡大しており抜本的見直しが急務

・引き続き制度補助が必要な部分についてはFIP(Feed-In-Premium)制度を採用することも一案

等と述べられており、さらに「太陽光・風力については可能な限り早期に政策補助から自立した市場売電を実現すべき」としている。若干補足すると現行のFIT制度は「原則として再エネ電源発の電気は固定価格で全量買い取る」というものである。

これに対してFIP制度は「全量買取ではなく卸売市場ベースでの取引を前提とした制度で、市場売買された電気に対して+α円のプレミアム分の補助をする」という制度である。例えばプレミアム分を2円とすると、卸売市場で10円/kWhで成約した場合に+2円分の補助を出し12円/kWhに、8円/kWhで成約した場合にも+2円で10円/kWhにする、という具合である。

②系統の次世代化投資へのコミット

現在、電力政策において最も問題になっていることの一つが、「次世代の系統整備に向けた投資資金をどのように確保し、整備していくか」という問題である。かつての地域電力が発電から小売まで一貫して責任を持っていた時代は、系統の整備も含めて電力会社に任せきりにしておけばよかった。しかしながら、FITの導入により分散電源が増えたこと、発送電が分離して系統の整備や調整電源の確保が独立した業務になったこと、パリ協定との関係でCO2削減目標を満たさなければいけないこと、などを考えると、現在はそういうわけにはいかない。

まず送電会社はそれ独自で黒字を達成し、なおかつ投資財源を確保しなければいけないし、また再エネの適地の送配電網は概して僻地で貧弱なので新たに系統を整備しなければいけないし、自然変動電源が増えたことで需給調整業務が高度化している。こうした状況を踏まえて経団連提言では系統次世代化投資に向けても再エネ業界の役割拡大を求めており、具体的な論点としては主に以下の二つをあげている。

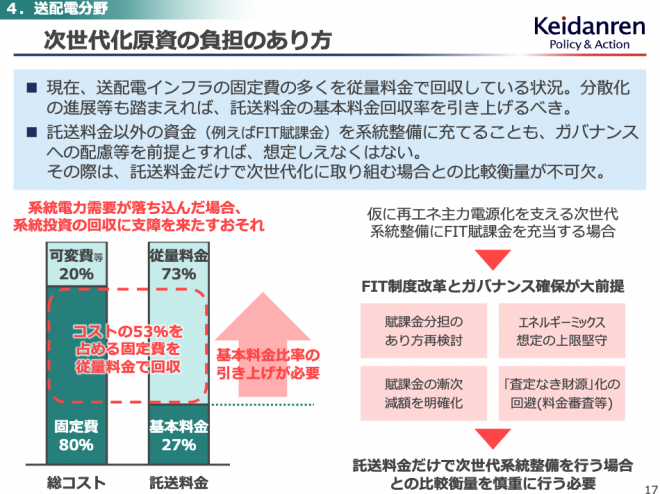

A 託送料金における基本料金比率の引き上げ

現在の託送料金制度は赤字状態で、これは次世代投資資金確保以前の問題で、早急に黒字化する必要がある。託送料金黒字化のための具体的な手段として、経済産業省で現在検討されているのが、

・発電事業者も最大発電規模に応じて託送料金を負担する仕組みの導入(現状は小売事業者のみ)、

・立地地点を考慮した料金制度の創設、

である。これは僻地に大規模電源が作られがちで、最大発電量と平均発電量の差が大きい太陽光・風力発電を事実上狙い撃ちしたと言ってもいい制度であろう。経団連提言はこうした経産省の制度改正の動きに向けてエールを送る内容になっている。

B FIT賦課金の次世代系統整備への転用

これに加えて、経団連提言では、FITの原資であるFIT賦課金の次世代系統整備への転用を提案している。FIT賦課金は直接的な再エネ発電事業者の収入の原資になっており、仮に今後本格的にこの点について議論が始まるなら再エネ業界からの猛烈な反発が予測される。これはまだ経済産業省においてもそれほど議論されている内容ではないので、経団連が独自に提案したのか、それとも経産省が裏で糸を引いているのか気になるところである。

ただ経団連からしてみれば「なぜ再エネ業界の一部以外にほとんど裨益しないような投資を他の業界が負担しなければならないのか。再エネ業界独自の財源(=再エネ賦課金)で負担すべきではないか。」と考えることは自然なことでもあるので、この論点は今後重要になってくる予感がしている。

以上、簡単に経団連提言のうち再エネ業界に関わる内容を見てきたが、紹介したように今回の提言は再エネ業界の既得権益にそれなりのロジックを持って経団連がかなり切り込んできている。このまま経団連のペースに任せていたら、FIT賦課金の流用も含めて彼らの提案するような制度改正が実現する可能性はかなり高いと言えよう。

つまり何もしなければ再エネ業界は窮地に陥るということである。そのためこの提言を受けて、再エネ業界としてどのように主力電源の責任を果たしていくか、次世代系統の整備を進めていくか、何らかの回答を出していくことを、業界自衛のためにも考えていかなければならないだろう。そのための再エネ業界全体としての検討の枠組みが整えられるのか、それが今再エネ業界に問われていることのように思える。

関連記事

-

各種機関から、電源コストを算定したレポートが発表されている。IRENAとJ.P.Morganの内容をまとめてみた。 1.IRENAのレポート 2022年7月13日、国際再生可能エネルギー機関(IRENA)は、「2021年

-

IPCCの報告がこの8月に出た。これは第1部会報告と呼ばれるもので、地球温暖化の科学的知見についてまとめたものだ。何度かに分けて、気になった論点をまとめてゆこう。 今回は理系マニア向け。 「温室効果って、そもそも存在する

-

2025年10月に南アフリカのクワズルナタールでG20エネルギー転換WG大臣会合が開催されたが、共同声明ではなく、議長サマリーを発出するにとどまった。唯一の合意文書は全会一致で採択された「クリーン調理普及のための自発的イ

-

GEPRの運営母体であるアゴラ研究所は映像コンテンツである「アゴラチャンネル」を提供しています。4月12日、国際環境経済研究所(IEEI)理事・主席研究員の竹内純子(たけうち・すみこ)さんを招き、アゴラ研究所の池田信夫所長との対談「忘れてはいませんか?温暖化問題--何も決まらない現実」を放送しました。 現状の対策を整理し、何ができるかを語り合いました。議論で確認されたのは、温暖化問題では「地球を守れ」などの感情論が先行。もちろんそれは大切ですが、冷静な対策の検証と合意の集積が必要ではないかという結論になりました。そして温暖化問題に向き合う場合には、原子力は対策での選択肢の一つとして考えざるを得ない状況です。

-

トランプ大統領のパリ協定離脱演説 6月1日現地時間午後3時、トランプ大統領は米国の産業、経済、雇用に悪影響を与え、他国を有利にするものであるとの理由で、パリ協定から離脱する意向を正式に表明した。「再交渉を行い、フェアな取

-

日本原子力発電の敦賀発電所2号機の下の破砕帯をめぐる問題の混乱が続いている。原電の追加調査で、問題になった断層が、存在しないことが示された。

-

ウクライナ戦争の帰趨は未だ予断を許さないが、世界がウクライナ戦争前の状態には戻らないという点は確実と思われる。中国、ロシア等の権威主義国家と欧米、日本等の自由民主主義国家の間の新冷戦ともいうべき状態が現出しつつあり、国際

-

化石賞 日本はCOP26でも岸田首相が早々に化石賞を受賞して、日本の温暖化ガス排出量削減対策に批判が浴びせられた。とりわけ石炭火力発電に対して。しかし、日本の石炭火力技術は世界の最先端にある。この技術を世界の先進国のみな

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間