日本のプルトニウムでは原爆を作れない

エネルギー戦略研究会会長、EEE会議代表 金子 熊夫

GEPRフェロー 元東京大学特任教授 諸葛 宗男

(写真AC:編集部)

周知の通り米国は世界最大の核兵器保有国です。640兆円もの予算を使って6500発もの核兵器を持っていると言われています。第二次世界大戦の末期1945年8月6日、9日広島、長崎への原爆投下は事前警告無しでした。米国は米国兵士の犠牲の最小化が目的だとしていますが、その後公開された秘密文書には「全世界に核兵器の恐ろしさを見せつける」ことが狙いだと明記されています。その米国の狙い通り、全世界は広島、長崎で核兵器の恐ろしさを見せつけられ、その後米国が国連常任理事国に就任し、世界の覇権を獲得するのを指をくわえて見ているしか術がありませんでした。その米国が最も懸念したのは核保有国の増加です。もしそれを放置すれば米国の核兵器の価値がどんどん低下してしまうからです。

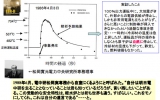

1968年に核拡散防止条約(NPT)を作って核保有国を米ロ英仏中の5ヵ国に限定し、それ以外の国の核兵器開発を禁じました。ところが1974年にインドが平和目的と称して核実験に成功し実質的な核保有国になってしまいました。その後隣国パキスタンも核開発に成功しました。これを受け、それまで自ら再処理工場を保有していた米国は、カーター政権発足を契機に、民生用プルトニウム抽出をやめ再処理工場を全て廃止しました。米国が原子炉級プルトニウムの利用を禁止したのはこの時からです。原子炉級プルトニウムが怖いのではなく、プルトニウムの抽出技術を拡散させないためです。その証拠は、1994年にカーター元大統領が北朝鮮で金日成主席と会談し、締結した米朝枠組み合意内容にあります。ここには、5MW黒鉛炉を廃止して建設中の50MW、200MW原子炉の建設中止と引き換えに100万kWの軽水炉2基を供与することが明記されています。米国が原子炉級プルトニウムに危険性がないこと知っていた何よりの証拠です。原子炉級プルトニウムで原爆が作れないことを米国自身が認めていたのです。

さて、さる6月4日、公益財団法人「笹川平和財団」の研究会(座長・鈴木達治郎 長崎大核兵器廃絶研究センター副センター長)は政府への提言書を発表しました。その中で利用目的が不透明なプルトニウムが余剰だとして、国際原子力機関(IAEA)の許可を使用の条件とするなど、今よりも厳しくIAEAの管理下に置くよう求めています。笹川平和財団はその提言で、“全世界で分離プルト二ウムは増加を続け現在約520トン、長崎型原爆(6kg/発)換算で8万6000発以上に達している”としていますが、日本の保有しているプルトニウムは全て原子炉級ですから、上述した理由で原爆は作れません。

従って、現在日本が原子炉級プルトニウムを47トン保有していること自体に問題があるわけではなく、しかも、それらのプルトニウムはすべてIAEAの全面的な査察(保障措置)下に置かれ、透明性が確保されているので、それが国際社会の懸念を招いているはずはありませんから、わざわざ国際プルトニウム管理(IPS)制度のようなものを新たに設けなければならない理由はありません。にもかかわらず、念のために、敢えて屋上屋を重ねる形でプルトニウム国際貯蔵制度を作ろうという今回の提案が全く無意味と決めつけるわけではありませんが、もしそのような制度が実現しなかったとしても、我が国の核燃料サイクル政策の正当性が揺らぐものではないことを銘記しておくべきです。

関連記事

-

筆者は現役を退いた研究者で昭和19年生まれの現在68歳です。退職後に東工大発ベンチャー第55号となるベンチャー企業のNuSACを立ち上げました。原子力技術の調査を行い、現在は福島県での除染技術の提案をしています。老研究者の一人というところでしょうか。

-

日本が原子力のない未来を夢見ることは容易に理解できる。昨年の福島第一原子力発電所にてメルトダウンの際に、人口密度の高い島国である日本の数千万の住民が緊急避難と狭い国土の汚染を恐れた。しかしながら、今後数十年のうちに段階的に脱原発するという政府の新しいゴールは、経済そして気候への影響という深刻なコストが必要になるだろう。

-

有馬純 東京大学公共政策大学院教授 地球温暖化をめぐる国際的取り組みの中で長きにわたって産業革命以降の温度上昇を2℃以内に抑えるという目標が掲げられていることはよく知られている。2015年12月に合意されたパリ協定ではこ

-

ジャーナリスト堀潤氏。7月2日。菅直人政権による、「炉心溶融」「メルトダウン」という言葉を使わないという東電への指示が、なぜか大きな問題になっている。 これについて、当時、補佐官として官邸にいたジャーナリストの下村健一氏

-

アゴラ研究所の運営するエネルギーのバーチャルシンクタンク「GEPR」(グローバルエナジー・ポリシーリサーチ)はサイトを更新しました。

-

美しい山並み、勢い良く稲が伸びる水田、そしてこの地に産まれ育ち、故郷を愛してやまない人々との出会いを、この夏、福島の地を訪れ、実現できたことは大きな喜びです。東日本大震災後、何度も日本を訪れる機会がありましたが、そのほとんどが東京で、福島を訪れるのは、2011年9月の初訪問以来です。

-

ニューヨークタイムズとシエナ大学による世論調査(7月5日から7日に実施)で、「いま米国が直面している最も重要な問題は?」との問いに、気候変動と答えたのは僅か1%だった。 上位は経済(20%)、インフレ(15%)、政治の分

-

はじめに 本記事は、エネルギー問題に発言する会有志4人(針山 日出夫、大野 崇、小川 修夫、金氏 顯)の共同作成による緊急提言を要旨として解説するものである。 緊急提言:エネルギー安定供給体制の構築を急げ!~欧州発エネル

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間