IPCC報告の論点㉑:書きぶりは怖ろしげだが実態は違う

IPCCの報告がこの8月に出た。これは第1部会報告と呼ばれるもので、地球温暖化の科学的知見についてまとめたものだ。何度かに分けて、気になった論点をまとめてゆこう。

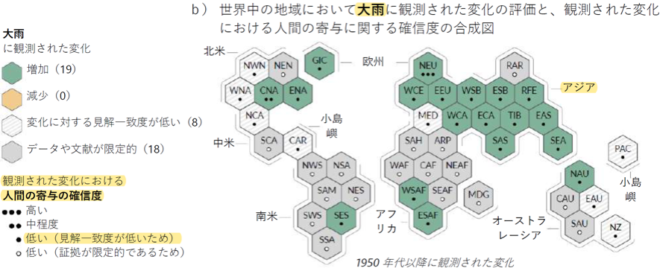

前回の論点⑳に続いて「政策決定者向け要約」の続き。前回と同様、針小棒大な書きぶりが続く:

普通の人にはとにかく判り難い言葉だが、とにかくおどろおどろしい。「極端現象に既に影響を及ぼしている」「熱波、大雨、旱魃、熱帯低気圧..」「大雨の頻度と強度は..増加、人為起源の気候変動が主要な駆動要因」..

でもねえ。

「熱波に影響を及ぼしている」といっても、地球温暖化は江戸時代と比べて僅か1℃だ。40℃の熱波が41℃になるぐらいの話。自然変動や都市熱の方がずっと影響が大きい。

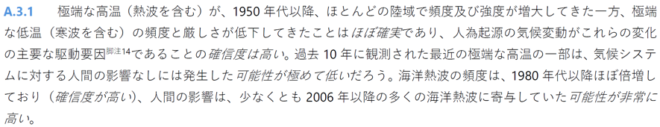

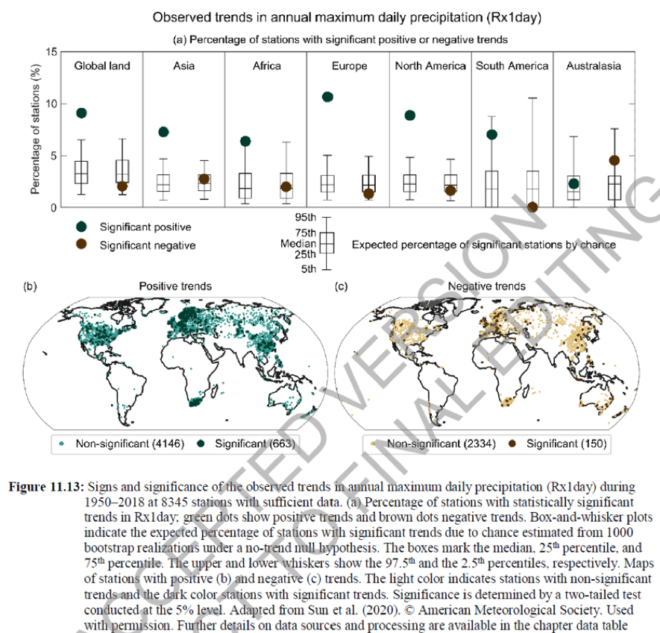

大雨については既に論点⑧に書いたように、大雨の雨量が増えた観測所は全体の1割以下しかない(図1)。また論点⑥で書いたように、地域ごとに調べたら、日本を含めて殆どの場所で、それは地球温暖化のせいは言えない、というのが現状(図2)。

図1

図1 緑が有意に大雨の雨量が増加した観測所の割合で、地球全体では9%ぐらい。詳しくは論点⑧を参照。

図2

図2 大雨の増加が観測された地域はいくらかあるものの、自然の変動などもあり、人為的な温暖化によるものとは言えない地域が殆どである。詳しくは論点⑥を参照。

つまり大雨が増えたり強くなったりする傾向は何となく見られるけれども、ようやく観測できるといったぐらいで、かろうじて誤差から見分けられる、という程度だ。

それに仮に雨が強くなっているとしても、理論的には1℃の気温上昇で6%から7%程度。100ミリの雨が106ミリか107ミリになったということで、これが江戸時代から今までの長い時間に起きた、ということだ。

おどろおどろしく「気候危機」というなら、自然災害のデータはさぞや急激な右肩上がりで、誰の目にも明らかで文句無しなのかと思えば、そうではない。実態はこの程度のことで、たいていは誤差の内か、せいぜい、かろうじて判別できるぐらいだ。

冷静になって数字を見ると、「人類の危機が迫っている!」という様な話からは程遠いことが分かる。

■

1つの報告書が出たということは、議論の終わりではなく、始まりに過ぎない。次回以降も、あれこれ論点を取り上げてゆこう。

次回:「IPCC報告の論点㉒」に続く

【関連記事】

・IPCC報告の論点①:不吉な被害予測はゴミ箱行きに

・IPCC報告の論点②:太陽活動の変化は無視できない

・IPCC報告の論点③:熱すぎるモデル予測はゴミ箱行きに

・IPCC報告の論点④:海はモデル計算以上にCO2を吸収する

・IPCC報告の論点⑤:山火事で昔は寒かったのではないか

・IPCC報告の論点⑥:温暖化で大雨は激甚化していない

・IPCC報告の論点⑦:大雨は過去の再現も出来ていない

・IPCC報告の論点⑧:大雨の増減は場所によりけり

・IPCC報告の論点⑨:公害対策で日射が増えて雨も増えた

・IPCC報告の論点⑩:猛暑増大以上に酷寒減少という朗報

・IPCC報告の論点⑪:モデルは北極も南極も熱すぎる

・IPCC報告の論点⑫:モデルは大気の気温が熱すぎる

・IPCC報告の論点⑬:モデルはアフリカの旱魃を再現できない

・IPCC報告の論点⑭:モデルはエルニーニョが長すぎる

・IPCC報告の論点⑮:100年規模の気候変動を再現できない

・IPCC報告の論点⑯:京都の桜が早く咲く理由は何か

・IPCC報告の論点⑰:脱炭素で海面上昇はあまり減らない

・IPCC報告の論点⑱:気温は本当に上がるのだろうか

・IPCC報告の論点⑲:僅かに気温が上がって問題があるか?

・IPCC報告の論点⑳:人類は滅びず温暖化で寿命が伸びた

・IPCC報告の論点㉑:書きぶりは怖ろしげだが実態は違う

・IPCC報告の論点㉒:ハリケーンが温暖化で激甚化はウソ

・IPCC報告の論点㉓: ホッケースティックはやはり嘘だ

・IPCC報告の論点㉔:地域の気候は大きく変化してきた

・IPCC報告の論点㉕:日本の気候は大きく変化してきた

■

関連記事

-

東日本大震災から、3月11日で1年が経過しました。復興は次第に進んでいます。しかし原発事故が社会に悪影響を与え続けています。

-

1月31日公開。 アメリカのトランプ大統領は、就任早々にTPP離脱、メキシコ国境の壁、移民の入国制限などの大統領令を矢継ぎ早に出し、世界を驚かせました。日本に対しても通商交渉を求め、保護主義と石油資本を中心としたエネルギ

-

長崎県の宇久島で計画されている日本最大のメガソーラーが、5月にも着工する。出力は48万kWで、総工費は2000億円。パネル数は152万枚で280ヘクタール。東京ディズニーランドの5倍以上の巨大な建築物が、県の建築確認なし

-

1月10日の飛行機で羽田に飛んだが、フランクフルトで搭乗すると、機内はガラガラだった。最近はエコノミーからビジネスまで満席のことが多いので、何が起こったのかとビックリしてCAに尋ねた。「今日のお客さん、これだけですか?」

-

以前、中国製メガソーラーは製造時に発生したCO2の回収に10年かかると書いた。製造時に発生するCO2を、メガソーラーの発電によるCO2削減で相殺するのに、10年かかるという意味だ(なおこれは2030年のCO2原単位を想定

-

秋田県八峰町・能代市沖の洋上風力も採算が厳しい 2021年6月16日付の地元紙『北羽新報』によると、洋上風力入札の第2ラウンドで秋田県八峰町・能代市沖の開発権を落札したENEOSリニューアブルエナジー(旧ジャパンリニュー

-

CO2濃度が増加すると海洋が「酸性化」してサンゴ礁が被害を受けるという意見があり、しばしば報道されている。 サンゴは生き物で、貝のように殻を作って成長するが、海水中のCO2濃度が高まって酸性化してpHが低くなると、その殻

-

長期停止により批判に直面してきた日本原子力研究開発機構(JAEA)の高速増殖炉の原型炉「もんじゅ」が、事業の存続か断念かの瀬戸際に立っている。原子力規制委員会は11月13日、JAEAが、「実施主体として不適当」として、今後半年をめどに、所管官庁である文部科学省が代わりの運営主体を決めるよう勧告した。

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間