福島原発事故、混迷を打ち破る技術革新への期待 — 国際廃炉研究開発機構が始動

写真1 IRID国際アドバイザリーチームの福島視察

福島原発事故の収束に役立つ技術を、国内原子力関係機関や事業者が一体となって研究、開発、収集する新組織「国際廃炉開発研究機構」が活動を始めた。「内外の叡智を結集する開かれた体制」を唱えて、技術面から事故処理を支える。新組織は何を成し遂げられるのか。

「開かれた」組織で知恵を集める

「福島県民や国民の期待は高い。関係者が一丸となって、すばらしい成果を挙げていただきたい」。茂木敏充経済産業大臣は今年8月1日、山名元同機構理事長に、技術研究組合としての設立認可書を手渡す際に、このように述べた。

福島第一原発事故の早期解決は全日本国民の願いだ。しかし類例のない大事故ゆえに技術面の課題は多い。茂木大臣が言及したように、この組織は、問題を乗り越える手段を提供することを目指す。

「国際廃炉研究開発機構」(International Research Institute for Nuclear Decommissioning:(以下略称IRID〈アイリッド〉))は、技術研究組合として、電力11社や日本原子力開発機構など17組織から構成される。12年の民主党政権時代から構想は議論され、国が設立を主導した。「技術研究組合」とは産業技術で共同研究を行うためにつくられる互助組織だ。

IRIDは「将来の廃炉技術の基盤強化を視野に、当面の緊急課題である福島第一原子力発電所の廃炉に向けた技術の研究開発に全力を尽くす」ことを役割として掲げ、「廃炉技術に関する一元的なマネジメント」を担う。運営方針は「内外の叡智を集める開かれた体制」とする。今年度の研究費総額は約100億円規模だ。

具体的には東電と事故現場から技術ニーズを吸い上げ、それを組合員と相談しながら解決する研究を調整・統括する役割が予定されている。また内外の技術公募の窓口にもなる。成果は東電、政府に提案される。

またIRIDは、文部科学省や各大学、企業と連携し、支援のための発表、情報交流の場であるワークショップを各地で行う。原子力を目指す若者を増やし、人材育成に役立てようという狙いもある。

集まる期待、対策貢献から産業化まで

「廃炉」とは一見すると後ろ向きのイメージの伴う言葉だ。しかし、それに関連する技術の開発は、さまざまな可能性を生む。そのためにIRIDは設立当初から事故に関わる人々の期待を集めている。

東京電力の技術系社員は感想を述べた。「今の社内各部門は事故の影響で手一杯の状況。特に原子力部門はぎりぎりの活動になっており、長期的視点での技術開発などを考えられない。IRIDのように広い視野で考えるための組織の支援はありがたい」。

ある工学研究者によれば、日本の原子力技術は、先端を走る面がある一方で、総合力では見劣りがする場合があるという。「研究をすべて『平時』と過去の延長の中で組み立てていた。『有事』に備えた対応ではなかったし、各部門の研究を統合して成果を出すことができなかった。IRIDのような組織は、関係者を横断して情報を集められる。これまでの日本の原子力界の弱点を克服できる可能性はある」という。

そしてビジネス化の期待もある。今後は原発の廃炉が増えていく。原子力委員会の鈴木達治郎委員長代理は、9月27日の「委員会メールマガジン」のコラム「廃炉時代に向けて」で次の意見を述べた。

今後は廃炉が増加するために「日本の原子力政策は体制の見直しが必要だ」と指摘。研究・運用人材の育成、立地場所の地域振興・雇用対策、使用済燃料の処理・処分対策の3つの注目点を述べ、いずれにも関わる「IRIDへの期待は大きい」とした。

福島県の地元紙である福島民報は9月2日の社説「廃炉産業、成長戦略に盛り込みを」でIRIDの設立に期待を示し、廃炉産業の拠点を県内に集積すれば、「被災地・福島の復興にもつながる」と、地域への好影響がありえると分析した。

2030年までに世界で260基の原子炉が廃炉措置の対象となると予想されている。日本では1960年に着工した日本原電の東海発電所(茨城県)の1号炉が廃炉作業中で、70年代に着工した中部電力浜岡原発の1、2号炉で廃炉作業が始まった。これらの作業は各電力会社が独自に行っている。

仮に専業で廃炉を行う会社が誕生し、それが安く、安全に実行できれば各電力にも、また利用者にもメリットをもたらす。米国などではすでに廃炉専門会社が生まれているが、日本でもそうした企業が必要とされるだろう。IRIDはそのための技術蓄積も視野に入れている。

動き出した技術収集

IRIDは国の内外で廃炉技術の公募を始めた。山名理事長は9月にウィーンでのIAEA(国際原子力機構)総会に出席して、そのサイドイベントにおいて技術の募集を訴えた。10月初頭には技術提案に関する説明会を東京で開催し、170人、企業約100社が参加した。外国人の参加も目立ち、国内外の関心が高いことをうかがわせた。そして4人の職員を各国の関係機関、企業に訪問させて、活動を説明している。

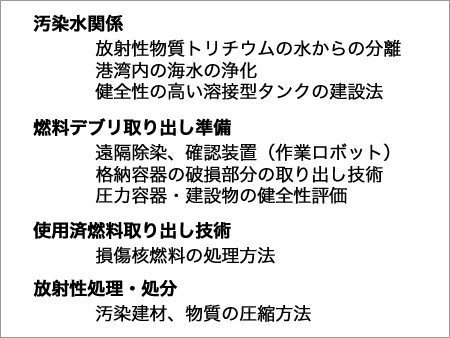

IRIDが研究開発を進めるテーマは3つに分かれている。「燃料デブリ(溶け落ちた燃料)取り出し準備に係る研究開発」「放射性廃棄物処理・処分に係る研究開発」「使用済燃料取り出し技術」だ。さらに関心を集める汚染水問題でも、情報収集を行っている。(図表)

東京電力と政府のつくった「中長期ロードマップ」によれば、2021年までに、4つの炉から燃料の取り出し。それ以降は2051年までに溶けた燃料の回収・搬出・処分、そして原子炉施設の解体を行う。福島の事故処理は大変長期の作業だ。その節目ごとに、技術上のブレークスルーが必要になる。

今の福島原発は、事故収束のための緊急事態から、状況が落ち着き、「有事の中の平常を確立しようとする時期」(相澤善吾東電副社長)にある。落ち着いて効果のある技術を選択できる状況にある。

外部の視線で東電の対策を検証

またIRIDは国際アドバイザリーチームを組織して、海外の専門家の知恵も集めている。米、英、仏、露、ウクライナの5カ国6人からなり、英国ウィンズケール(1957年)、米国スリーマイル島(1979年)、旧ソ連チェルノブイリ(1986年)など、長期に渡った原子力事故処理に向き合った人々も参加している。

9月にメンバーは日本を訪問して、福島原発を視察して関係者と意見交換をした。東電の事故対策は「総じて妥当である」と評価した。ただし問題点も指摘した。

「対策では優先順位を見極め、効果を検証してから実行するべきだ。また選択肢を常に考えて、計画に柔軟性を持たせるべきだ」。「コミュニケーションを住民、自治体などのステークホルダーともっと深めるべきだ」。「東電が汚染水対策の切札とする凍土壁には、不確実性があり、慎重な検証が必要だ」。

一部が報道陣に公開された9月27日の会議で、チーム副議長の英国原子力廃止措置機関の戦略技術担当取締役であるエイドリアン・シンパー氏が述べた。これは婉曲ながら対策の問題を指摘したのだろう。「現場の勘所を知っているため、専門家の指摘はポイントを突いていた」(山名元理事長)と、関係者はそろって活動を高く評価した。

シンパー氏は意見交換で「捨てられた町を見ると胸が痛んだ。原子力に関わるものとして、福島事故の解決に向き合い、できることをしたい」と述べた。原子力に関わる人の持つ、連帯感と善意をIRIDは福島の現場につなげていくことになる。

「適切な廃炉」が原子力再生につながる

福島事故の後で、原子力利用への一般市民の視線はとても厳しい。原子力のメリットに誰も注目しなくなる一方で、多くの人が恐怖と反感を込めて原子力への批判を語る。そして「福島事故の対策が適切に行われていない」というイメージが流布している。

批判には理不尽なものも多い。しかし原発事故という現実を前に、原子力関係者はその批判を重く受け止めなければならないだろう。日本における原子力の発展を望むならば、こうした社会からの問いかけ、そして批判の一つひとつに答えを出さなければならない。

山名元理事長はそうした批判に答え、福島事故の解決の一助とするためにIRIDに関わったという。「早く、意義深い成果を出したい。福島事故を、技術面から支えることは、原子力の未来につながる」と意気込みを語った。

福島事故の責任をそれぞれの立場で引き受け、収束のために努力を重ねる原子力の関係者がいる。IRIDも技術面からの意義深い取り組みの一つだ。こうした前向きの動きを支え、結果を出していくことが、原子力の再生につながることを信じたい。

(山名理事長インタビュー「廃炉技術の進化を原子力の未来に結びつけたい」に続く)

(2013年11月18日掲載)

関連記事

-

活断層という、なじみのない言葉がメディアに踊る。原子力規制委員会は2012年12月、「日本原電敦賀原発2号機直下に活断層」、その後「東北電力東通原発敷地内の破砕帯が活断層の可能性あり」と立て続けに発表した。田中俊一委員長は「グレーなら止めていただく」としており、活断層認定は原発の廃炉につながる。しかし、一連の判断は妥当なのだろうか。

-

1986年4月26日に発生したチェルノブイリ原子力発電所原子炉の事故は、原子力発電産業においてこれまで起きた中でもっとも深刻な事故であった。原子炉は事故により破壊され、大気中に相当量の放射性物質が放出された。事故によって数週間のうちに、30名の作業員が死亡し、100人以上が放射線傷害による被害を受けた。事故を受けて当時のソ連政府は、1986年に原子炉近辺地域に住むおよそ11万5000人を、1986年以降にはベラルーシ、ロシア連邦、ウクライナの国民およそ22万人を避難させ、その後に移住させた。この事故は、人々の生活に深刻な社会的心理的混乱を与え、当該地域全体に非常に大きな経済的損失を与えた事故であった。上にあげた3カ国の広い範囲が放射性物質により汚染され、チェルノブイリから放出された放射性核種は北半球全ての国で観測された。

-

15年2月に、総合資源エネルギー調査会の放射性廃棄物ワーキンググループで、高レベル放射性廃棄物の最終処分法に基づく基本方針の改定案が大筋合意された

-

六ケ所村の再処理工場を見学したとき印象的だったのは、IAEAの査察官が24時間体制でプルトニウムの貯蔵量を監視していたことだ。プルトニウムは数kgあれば、原爆を1個つくることができるからだ。

-

原子力発電でそれを行った場合に出る使用済み燃料の問題がある。燃料の調達(フロントエンドと呼ばれる)から最終処理・処分(バックエンド)までを連続して行うというのが核燃料サイクルの考えだ。

-

GEPRを運営するアゴラ研究所は映像コンテンツ「アゴラチャンネル」を放送している。5月17日には国際エネルギー機関(IEA)の前事務局長であった田中伸男氏を招き、池田信夫所長と「エネルギー政策、転換を今こそ--シェール革命が日本を救う?」をテーマにした対談を放送した。

-

ビューポイント 3月15日記事。福島第一原子力発電所の事故以降、原子力発電所の海外事情から、今後の日本の原子力発電について提言しています。

-

8月11日に九州電力の川内原子力発電所が再稼働した。東日本大震災後に原子力発電所が順次停止してから4年ぶりの原子力発電所の再稼働である。時間がかかったとはいえ、我が国の原子力発電がようやく再生の道を歩き始めた。

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間