電力自由化は「将来世代へのツケ回し」

MMTの上陸で、国債の負担という古い問題がまた蒸し返されているが、国債が将来世代へのツケ回しだという話は、ゼロ金利で永久に借り換えられれば問題ない。政府債務の負担は、国民がそれをどの程度、自分の問題と考えるかに依存する主観的な問題なのだ(重要ではないという意味ではない)。

これに対して将来世代のエネルギーコスト負担は、主観的な判断にかかわらず確実に発生する。日本を含む各国で進められてきた電力自由化の目的は、電力業界を自由にすることではなくコストを下げることだから、自由化の成果は電気料金で判断できる。

総合資源エネルギー調査会の電力・ガス基本政策小委員会の報告書によれば、2017年の電気料金は電力自由化を開始した1994年度からの25年間で、再エネ賦課金と燃料費を除いて31%下がったが、全体としては2010年度に比べて19%上がり、今は1994年度とほぼ同じだ。

これは一面では、自由化の成果が上がったともいえる。固定費が下がったことは、自由化によって競争が生まれ、電力会社の独占利潤が減ったことを示すからだ。ところが2012年度以降は、その効果を打ち消すように原発の停止で燃料費が増えたため、電気料金は上がってしまった。

燃料費は2015年度には原油の値下がりで減ったが、その代わり再エネ賦課金が増えたため、全体としては電気料金は上がった。この傾向は2018年度も続いており、2020年度には発送電分離で電気料金が全面自由化されるので、さらに上がるおそれが強い。

写真AC:編集部

今まで大手電力会社の料金が抑制されてきたのは、地域独占の支配力を総括原価方式で抑制してきたためだ。それがなくなってインフラが分離されると、送電会社は規制されるが、発電会社は電気代を自由に上げることができる。都市では新電力が参入して電気料金が下がるが、地方では上がるだろう。

誤解のないようにいうと、私は電力自由化には原則として賛成である。送電インフラには規模の経済が大きいが、発電設備は再エネのように小規模でも成り立つので、発送電の市場を分離して競争させることは合理的だ。

しかしこれは原発停止やFIT(固定価格買取制度)などの市場外の要因がないときだ。今は電力会社が原発停止による燃料費(特にLNG)のハンディキャップを負う一方、新電力はFITで利益を保証され、公正競争が機能していない。この状態で発送電分離すると、さらに市場をゆがめる。

経産省もそれは知っているだろうが、電力自由化は今やるしかない。東京電力が弱っているからだ。経産省が2000年代前半にやろうとした発送電分離は東電の政治力に阻まれたが、3・11はそれを実現する千載一遇のチャンスだった。電力業界の支配権を東電から奪還するために、経産省は民主党政権を利用したのだ。

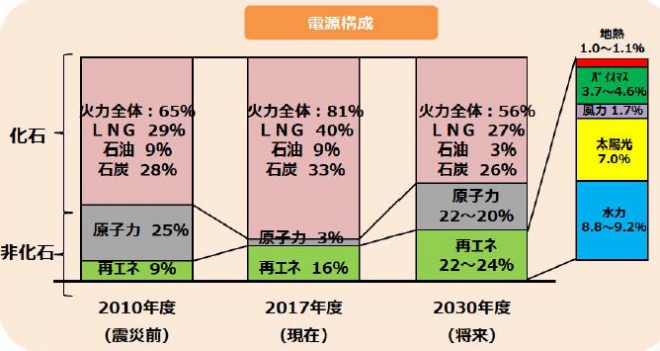

それは政治的には正しかったが、日本経済に大きな混乱をもたらした。このまま発送電分離すると、エネルギー基本計画で予定されている2030年の電源構成は不可能で、火力が65%以上になる。温室効果ガスを26%削減するパリ協定も実現できない。

こんな計画経済のような電源構成を、自由化した市場の「見えざる手」で実現するのは不可能である。電力会社に原発の新規建設の予定はないので、2050年には原発ゼロになり、化石燃料が増える可能性もある。

経産省の中には「自由化派」と「計画経済派」が混在し、一貫した戦略のない自由化が進んでいる。このままでは非効率な電力インフラと高い電気料金が将来世代に残され、日本から製造業が出て行くだろう。これが自由化のツケである。来年の発送電分離は、その分水嶺になるかもしれない。

関連記事

-

福島第一原子力発電所の事故に伴う放射性物質の流出により、食品の放射能汚染がにわかにクローズアップされている。事故から10日あまりたった3月23日に、東京都葛飾区にある金町浄水場で1kgあたり210ベクレルの放射性ヨウ素が検出されたことが公になるや、首都圏のスーパーマーケットに置いてあったミネラルウォーターがあっという間に売り切れる事態に発展した。

-

イギリスも日本と同様に2050年にCO2をゼロにすると言っている。それでいろいろなシナリオも発表されているけれども、現実的には出来る分けが無いのも、日本と同じだ。 けれども全く懲りることなく、シナリオが1つまた発表された

-

原子力規制委員会は24日、原発の「特定重大事故等対処施設」(特重)について、工事計画の認可から5年以内に設置を義務づける経過措置を延長しないことを決めた。これは航空機によるテロ対策などのため予備の制御室などを設置する工事

-

気候変動開示規則「アメリカ企業・市場に利益」 ゲンスラーSEC委員長 米証券取引委員会(SEC)のゲンスラー委員長は26日、米国商工会議所が主催するイベントで講演し、企業の気候変動リスク開示案について、最終規則を制定でき

-

アゴラ研究所の運営するエネルギーのバーチャルシンクタンク「グローバルエナジー・ポリシーリサーチ(GEPR)」は、12年1月1日の開設から1周年を経過しました。読者の皆さまのご支援、ご支持のおかげです。誠にありがとうございます。

-

元静岡大学工学部化学バイオ工学科 松田 智 今年6月2日に発表された「2050年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略(案)」から読み取れる諸問題について述べる。 全155頁の大部の資料で、さまざまなことが書かれてい

-

6月23日、ドイツのハーベック経済・気候保護相は言った。「ガスは不足物資である」。このままでは冬が越せない。ガスが切れると産業は瓦解し、全世帯の半分は冬の暖房にさえ事欠く。 つまり、目下のところの最重要事項は、秋までにガ

-

文藝春秋の新春特別号に衆議院議員の河野太郎氏(以下敬称略)が『「小泉脱原発宣言」を断固支持する』との寄稿を行っている。その前半部分はドイツの電力事情に関する説明だ。河野は13年の11月にドイツを訪問し、調査を行ったとあるが、述べられていることは事実関係を大きく歪めたストーリだ。

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間