インフラ整備は温室効果ガスの削減より効率的だ

台風19号の被害は、14日までに全国で死者46人だという。気象庁が今回とほぼ同じ規模で同じコースだとして警戒を呼びかけていた1958年の狩野川台風の死者・行方不明は1269人。それに比べると台風の被害は劇的に減った。

このように水害が減ったのは、台風が減ったからではない。台風や集中豪雨の頻度は、ここ100年ほとんど変わっていない。自然災害が減らなくても被害が減った最大の原因は、台風情報が正確になり、堤防やダムが整備されたことだ。

城山ダムの天端を走る国道413号(Wikipedia)

地球規模でみても、IPCCが指摘するように、熱帯のインフラ整備は足りない。今後80年に予想される海面上昇は最大でも80cm程度なので、堤防の建設で防げる。

他方、温室効果ガスを削減するコストは非常に高い。ロンボルグの計算では、パリ協定のすべての当事国が約束草案を2030年まで完全実施しても、2100年の地球の平均気温は0.05℃抑制できるだけだが、これには毎年1兆ドル以上のコストがかかる。

それに対して地球温暖化に適応するメリットは、そのコストより大きい。そういう投資を促進するために、ビル・ゲイツや潘基文などがGlobal Commission on AdaptationというNGOを設立した。

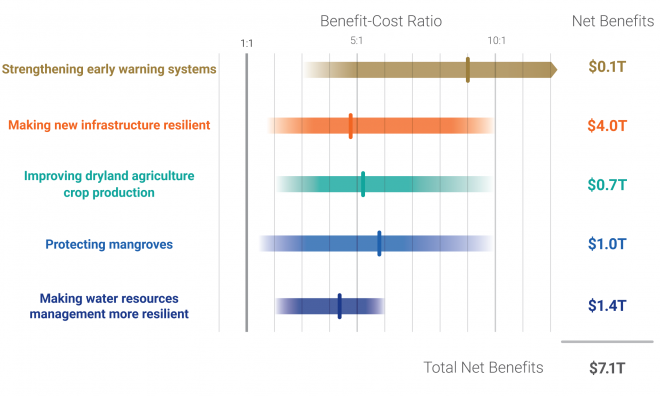

その報告書によれば、次の図のように台風警報などの早期警戒システムのメリットはコストの9倍、堤防などのインフラ整備は約5倍、干魃に適応する農業技術の開発は約5倍である。こうした投資は途上国の経済成長によってインフラ整備を促進する効果もある。

これに対して「インフラ整備で温暖化は止められない」という批判があるが、地球の平均気温を下げることは目的ではない。大事なのは、温暖化による人間の被害を最小化することだ。その費用対効果の高い対策を優先的に実施すべきである。

経済成長を阻害して巨額のコストがかかる温室効果ガスの削減より、投資収益の上がるインフラ整備のほうがはるかに効率的だ。こういう適応政策はパリ協定などのアジェンダには含まれていないが、最近はIPCCも提言している。日本の環境行政も発想を転換するときだ。

関連記事

-

「再エネ100%で製造しています」という(非化石証書などの)表示について考察する3本目です。本来は企業が順守しなければならないのに、抵触または違反していることとして景表法の精神、環境表示ガイドラインの2点を指摘しました。

-

去る4月22日から経済産業省の第13回再生可能エネルギー大量導入・次世代電力ネットワーク小委員会において、「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法」(いわゆるFIT法)の改正議論が始まった。5月3

-

今年3月の電力危機では、政府は「電力逼迫警報」を出したが、今年の夏には電力制限令も用意しているという。今年の冬は予備率がマイナスで、計画停電は避けられない。なぜこんなことになるのか。そしてそれが今からわかっているのに避け

-

4月15日、イーロン・マスク氏のインタビューのビデオが、『Die Welt』紙のオンライン版に上がった。 インタビュアーは、独メディア・コンツェルン「アクセル・スプリンガーSE」のCEO、マティアス・デップフナー氏。この

-

ロシアへのエネルギー依存を脱却すべく、欧州が世界中からエネルギーを買い漁っている。この影響で世界のエネルギー価格は暴騰した。これに耐えかねて、開発途上国では石炭の増産と石炭火力発電の利用計画が次々と発表されている。 ニュ

-

2020年はパリ協定実施元年であるが、世界はさながら「2050年カーボンニュートラル祭り」である。 パリ協定では産業革命以後の温度上昇を1.5度~2度以内に抑え、そのために今世紀後半に世界全体のカーボンニュートラルを目指

-

2030年の最適な電源構成(エネルギーミックス)を決める議論が経産省で1月30日に始まった。委員らの意見は原子力の一定維持が必要で一致。さらに意見では、割合では原発15%論を述べる識者が多かった。しかし、この状況に筆者は奇妙さを感じる。

-

前回、2028年に蛍光灯が禁止されることになり、一人暮らし老人世帯は10万円規模の出費を強いられることについて書いた。今回はその続き。 2028年蛍光灯禁止が一人暮らし老人の財布を直撃する なぜ蛍光灯禁止などというご無体

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間