「2050年CO2排出ゼロ」は無意味な目標である

菅政権の目玉は「2050年CO2排出ゼロ」だろう。政府は25日、「カーボンニュートラル」(炭素中立)を目標とするグリーン成長戦略を発表した。炭素中立とは、人間の排出するCO2と森林などの吸収を合計して実質ゼロにするという意味だ。

世界でも121ヶ国が、これを目標にしている。電気自動車を推進する人々の目標も実質ゼロだが、CO2は有害物質ではない。何のためにゼロにするのだろうか?

世界のCO2排出量は2019年にピークアウト

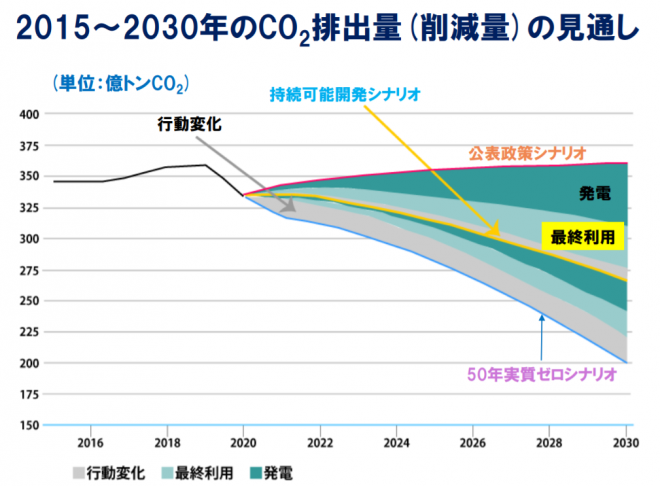

CO2排出量が激増して地球環境が危機に瀕していると思っている人が多いが、今年のCO2排出量は昨年より8%減るとIEA(国際エネルギー機関)の世界エネルギー見通しは予想している(図1)。

図1(原子力産業協会)

これは短期的にはコロナが原因だが、化石燃料の消費は長期的にも大きく増えない。CO2排出は2019年にピークアウトし、自然体の「公表政策シナリオ」でも、2030年まで昨年の水準には戻らない。「2050年実質ゼロ」シナリオでは2030年に今より40%減るが、それは必要なのだろうか。

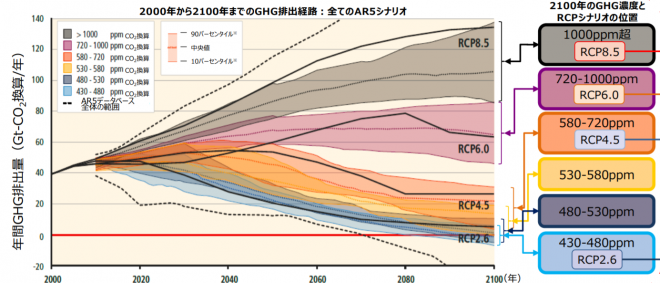

これをIPCCのシナリオと照合すると、公表政策シナリオはRCP4.5に近い。これは図2のようにCO2濃度が2100年に580~720ppm、温室効果が4.5W/m2で安定するシナリオである。

図2(IPCC)

これをさらに下げてRCP2.6(430~480ppm)にしようというのがパリ協定の産業革命前から2℃上昇という目標だが、これには科学的根拠がない。2℃以上になったら急に何かが起こって地球が滅亡するわけではないからだ。

排出ゼロはパリ協定の長期目標(80%削減)を上回り、図2の下の赤線まで排出を減らすものだ。「カーボンニュートラル」というと科学的な基準のようだが、これにも科学的根拠はない。地球の平均気温と関係があるのはCO2濃度で、人間の排出量をゼロにすることには意味がない。それは政治的スローガンとして、マスコミにアピールしやすいだけだ。

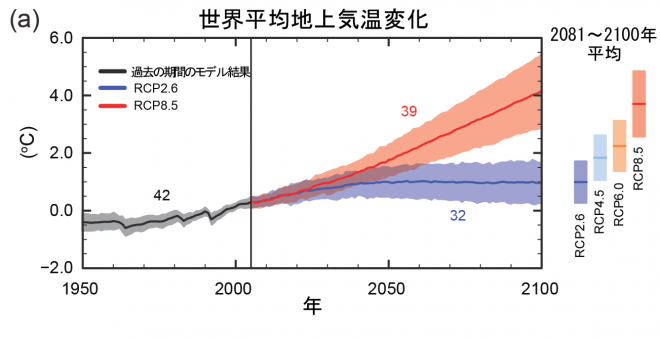

図3はIPCC第5次報告書のシナリオだが、RCP2.6では現状から中央値で約1℃上昇、RCP4.5では約2℃上昇する見通しだ。第6次報告書は来年、発表される予定だが、IEAの数字はそのデータを元にしているので、RCP8.5(4.8℃上昇)のような過大なシナリオは消え、RCP4.5程度が政策の基準になるだろう。

図3(IPCC)

2℃上昇で自然災害は増えるのか

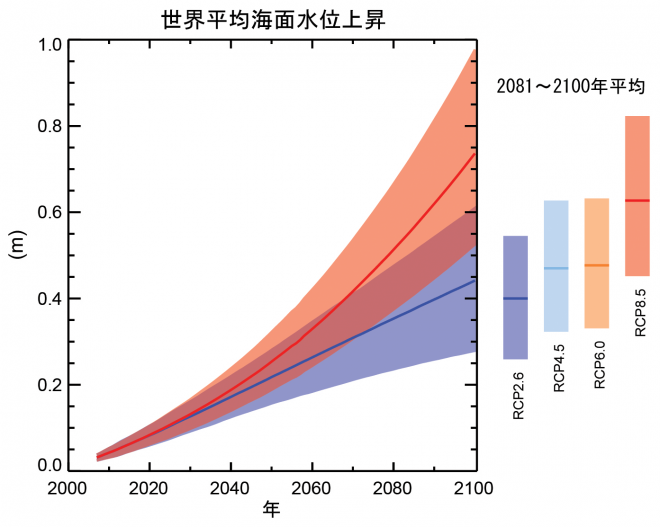

自然体でも、地球の平均気温上昇は今後2℃程度の上昇で安定する可能性が強い。そのとき何が起こるだろうか。確実に起こるのは海面上昇である。RCP4.5シナリオでは、2100年までに海面が中央値で48cmぐらい上昇すると予想している。これは毎年6mmの上昇で、満潮と干潮の差は1.5mあるので堤防で防げる。

図4(IPCC)

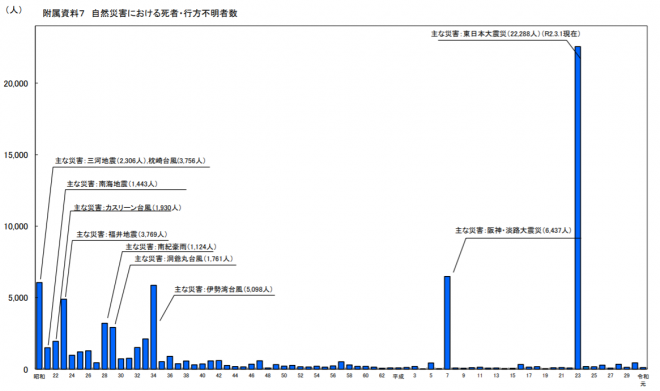

異常気象の頻発についてはIPCCは明確に書いていないが、日本に関しては雨量が増えたことは間違いない。豪雨の回数も増えたが、人的被害は大幅に減っている。防災白書によると、1940年代から50年代には台風や集中豪雨で毎年、数千人が死亡したが、最近そういう水害はなくなった(図5)。経済的被害は増えているが、それは都市化の結果であり、最善の対策は危険地帯に家を建てないことだ。

図5 日本の自然災害(防災白書)

発展途上国では水害が増えているが、それはかつての日本と同じだ。都市化の初期には防災設備が整備されていないので、水害が起こりやすい。堤防を築いて防災対策を徹底すれば、水害は減らすことができる。このような適応のコストは、CO2削減コストよりはるかに安い。

国家予算の半分を使って気温を0.01℃下げるのか

では日本がCO2排出ゼロにすると、どんな効果があるのだろうか。杉山大志氏の計算では、それによって地球の平均気温が下がる効果は0.01℃以下である。日本のCO2排出量は世界の3%しかないので、それをゼロにしても温暖化を止めることはできない。

世界全体で排出ゼロ(RCP2.6以上)にすると、図3のように自然体(RCP4.5)に比べて1℃下がるかもしれないが、そのコストは莫大だ。火力発電所を廃止し、ガソリン車を禁止し、化石燃料に高率の炭素税をかける必要がある。ロンボルグの計算では、パリ協定の完全実施だけでも毎年1兆ドル以上かかる。

日本の場合、パリ協定の長期目標である「CO2の80%削減」を実現するコストは、地球環境産業技術研究機構(RITE)の試算によると、毎年43兆円から72兆円である。CO2排出ゼロにすることは不可能だというのがRITEの結論だが、できるとしても50兆円以上だろう。これはGDPの10%、国家予算の半分である。

この数字は、2050年排出ゼロを正式決定したニュージーランド政府の試算とも整合的だ。排出ゼロにした場合のNZの2050年の可処分所得は、自然体に比べると20%以上さがるが、それによって地球の平均気温が下がる効果は測定誤差の範囲である。

温暖化対策に数値目標はいらない

以上は複雑な問題を思い切って単純化した話だが、要するに日本では国家予算の半分を毎年CO2削減だけに使って0.01℃気温を下げるというのが「排出ゼロ」の意味なのだ。これが政策として意味をなさないことは、いうまでもないだろう。

CO2排出ゼロは実現不可能だというのが、専門家のコンセンサスである。地球温暖化を緩和することには意味があるが、それがCO2とどういう関係があるのかも、まだわからないことが多い。温暖化には緊急性がなく、GDPを10%以上も犠牲にするような問題ではない。それは本質的には熱帯の防災問題であり、開発援助ならCO2より医療や食糧のほうが有効だ。

排出ゼロという数字には政治的スローガンとしてわかりやすいという以外の意味はないので、努力目標で十分である。パリ協定以降の目標設定には根本的な見直しが必要だ。排出ゼロを国際公約すると、京都議定書のときのように数兆円の排出枠を中国やロシアから買い取って辻褄をあわせるはめになる。

非現実的な数値目標を掲げるのではなく、原発など既存の資源を最大限利用し、炭素税のような漸進的な政策で、試行錯誤しながら削減すべきだ。火力発電所もガソリン車も廃止する必要はない。限界削減費用の大きい日本がこれ以上無理にCO2を削減するより、途上国に日本のエネルギー節約技術を輸出し、それを排出枠にカウントさせるなどの戦略が必要である。

進的な政策で、試行錯誤しながら削減すべきだ。火力発電所もガソリン車も廃止する必要はない。限界削減費用の大きい日本がこれ以上無理にCO2を削減するより、途上国に日本のエネルギー節約技術を輸出し、それを排出枠にカウントさせるなどの戦略が必要である。

関連記事

-

元静岡大学工学部化学バイオ工学科 松田 智 新しい政権が発足したが、エネルギー・環境関連では、相変わらず脱炭素・水素・アンモニア・メタネーション等、これまで筆者が散々こき下ろしてきた政策を推進する話題で持ちきりである。そ

-

先日アゴラで紹介されていた動画を見ました。12月19日の衆議院国会質疑で、質問者は参政党北野裕子議員。質疑の一部を抜粋します。 日本の脱炭素政策に疑問! 北野裕子議員が電気料金高騰を追及 北野議員:2030年46%削減、

-

6月の公開前後にニューヨーク・タイムス、ワシントンポストなど主要紙の他、NEI(原子力エネルギー協会)、サイエンティフィック・アメリカン(Scientific American:著名な科学雑誌)、原子力支持および反原子力の団体や個人などが、この映画を記事にした。

-

先日、日本の原子力関連産業が集合する原産会議の年次大会が催され、そのうちの一つのセッションで次のようなスピーチをしてきた。官民の原子力コミュニティの住人が、原子力の必要性の陰に隠れて、福島事故がもたらした原因を真剣に究明せず、対策もおざなりのまま行動パターンがまるで変化せず、では原子力技術に対する信頼回復は望むべくもない、という内容だ。

-

GEPRの運営母体であるアゴラ研究所は映像コンテンツである「アゴラチャンネル」を提供しています。4月12日、国際環境経済研究所(IEEI)理事・主席研究員の竹内純子(たけうち・すみこ)さんを招き、アゴラ研究所の池田信夫所長との対談「忘れてはいませんか?温暖化問題--何も決まらない現実」を放送しました。 現状の対策を整理し、何ができるかを語り合いました。議論で確認されたのは、温暖化問題では「地球を守れ」などの感情論が先行。もちろんそれは大切ですが、冷静な対策の検証と合意の集積が必要ではないかという結論になりました。そして温暖化問題に向き合う場合には、原子力は対策での選択肢の一つとして考えざるを得ない状況です。

-

昨年12月にドバイで開催されたCOP28であるが、筆者も産業界のミッションの一員として現地に入り、国際交渉の様子をフォローしながら、会場内で行われた多くのイベントに出席・登壇しつつ、様々な国の産業界の方々と意見交換する機

-

真夏の電力ピークが近づき、原発の再稼働問題が緊迫してきた。運転を決めてから実際に発電するまでに1ヶ月以上かかるため、今月いっぱいが野田首相の政治判断のタイムリミット・・・といった解説が多いが、これは間違いである。電気事業法では定期検査の結果、発電所が経産省令で定める技術基準に適合していない場合には経産相が技術基準適合命令を出すことができると定めている。

-

温暖化問題はタテマエと実態との乖離が目立つ分野である。EUは「気候変動対策のリーダー」として環境関係者の間では評判が良い。特に脱原発と再エネ推進を掲げるドイツはヒーロー的存在であり、「EUを、とりわけドイツを見習え」とい

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間