温暖化対策が原因?チリの暴動事件とグレタ・トウーンベリ

チリの暴動が大変な事態になっている。首都サンチアゴの地下鉄運賃引き上げをきっかけにした反政府デモが全国に波及し、デモ隊と警官との衝突等により、24日までに死者が18人に上っている。燃えるバスや催涙ガス、警官に投石するデモ隊の写真を見ていると、2018年秋~2019年初頭にフランスを席巻したイエローベストを想起させる。

チリは南米で最も政治・経済が安定した国と言われ、治安も良好とされてきた。騒乱が起きる前の週、ピニエラ大統領は外国プレスとのインタビューで「民主主義が根付き、経済が安定的に拡大しているチリは南米のオアシスのような存在」と誇らしげに語っていたほどだ。

今回の暴動の背景にはチリの所得格差と生活費上昇という構造的問題があり、それが地下鉄運賃の4%引き上げによって一気に爆発したといわれている。ピニエラ大統領はデモ鎮静化を図るため、地下鉄運賃の値上げ撤回のみならず、最低賃金の上昇、基礎年金の支払額引き上げ、高所得者課税の引き上げ、予定されていた電力料金の引き上げの撤回等の対策を打ち出したのもそれが背景だ。

しかし暴動が沈静化するかどうかは未知数である。チリは11月のAPECサミット、12月のCOP25の主催国である。かくいう筆者もCOP25に2週目から参加することになっている。それだけにチリの今後の動向には強い関心を持っている。

チリ暴動に関し、多くの新聞記事が出ているが、その中で興味深いのが「イエローベストと同じように高価な温暖化対策がチリ暴動を引き起こした」というものである。

チリ政府は今回の暴動のきっかけとなった地下鉄運賃の引き上げに関し、石油価格の上昇とチリペソの減価を理由としてあげているが、この記事では石油価格は上昇しておらず、地下鉄運賃の引き上げの主因は2018年からの炭素税導入とチリ地下鉄が2018年から使用電力の60%を太陽光、風力で賄うという再エネ促進策であると論じている。

この記事の筆者 James Taylor は米国の保守・リバタリアン系シンクタンクHeartland Institute のArthur B Robinson Centre on Climate and Environment Policy の所長であり、もともと温暖化対策に対して懐疑的な人物である。そういう前提で注意深く読む必要があるのだが、彼の主張には頷ける点も多い。

https://www.heartland.org/Center-Climate-Environment/

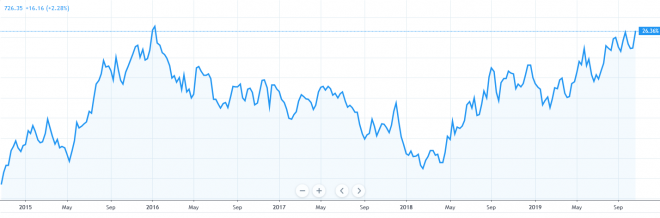

地下鉄運賃値上げの背景の一つとして説明されているチリペソの減価だが、確かに2018年から2019年にかけて20%近くペソ安になっている。

しかし、石油価格の動向を見ると、2019年は2018年に比して総じて低水準にある。

チリは石油を輸入に依存しているため、チリペソの減価による国内価格上昇という状況も考えられるが、チリのガソリン価格を見ると、2019年5月以降、むしろ低下傾向にあることがわかる。イエローベストのときと異なり、今回の騒乱事件ではガソリン価格が争点になっていない。

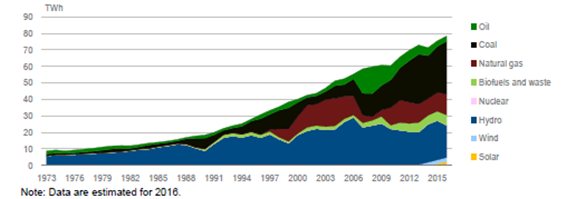

そもそも地下鉄は電気で動くものであり、石油価格の上昇を運賃値上げの理由にあげることは理屈に合わないし、上述のようにそもそも石油価格は上昇していない。またチリの電源構成は2015年時点で石炭37%、ガス15%、石油4%、水力32%、風力・太陽が4-5%であり、石油のシェアはわずかでしかない。

図4:チリの発電電力量構成(出所:IEA Energy Policies beyond IEA Countries Chile (2018))

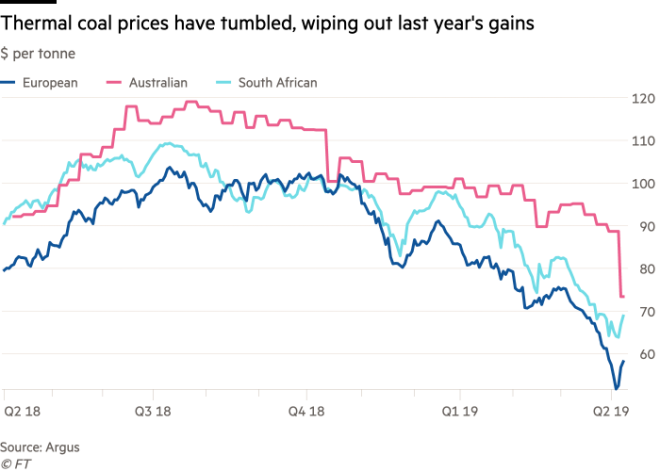

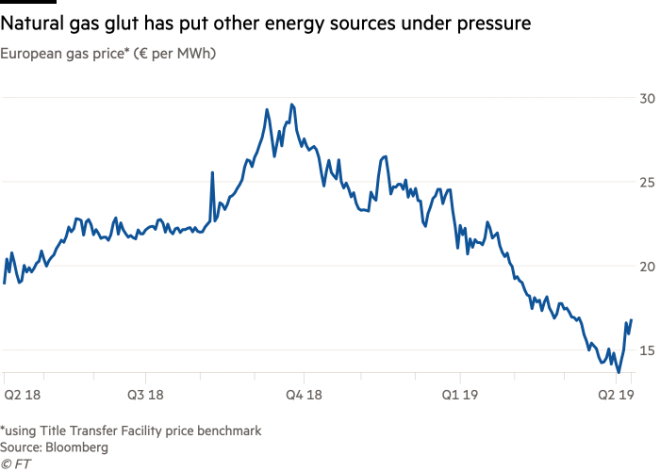

また火力の大半を占める燃料炭価格、ガスの国際市況も2018年から19年にかけて低下傾向にある。いずれも輸入に依存しており、国内価格はペソ減価の影響を受けるが、値下げ幅はペソ減価よりも大きい。

図5:燃料炭価格の国際市況

図6:天然ガス価格の国際市況

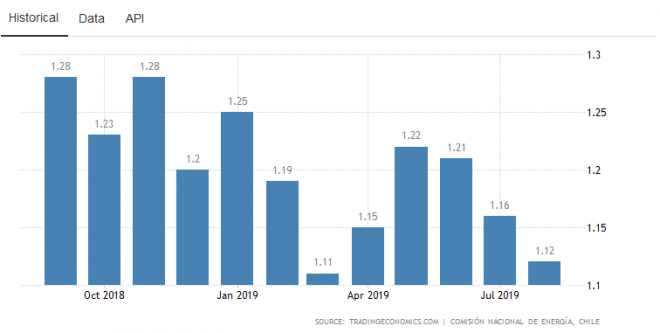

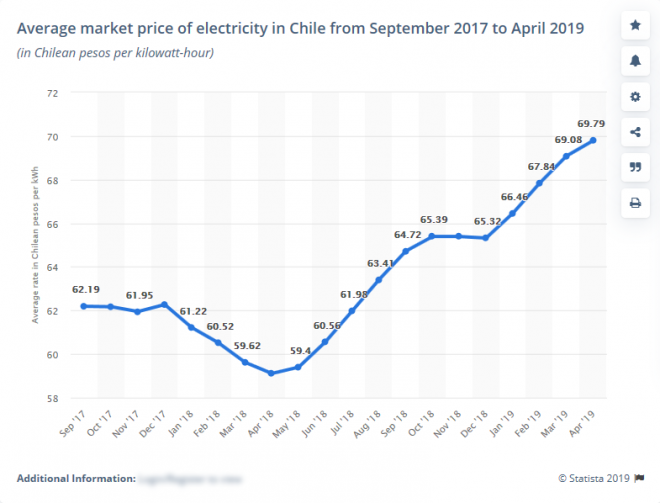

このように燃料価格が低下傾向にあるにもかかわらず、チリの電力価格は2018年から2019年にかけて20%近く上昇しており、地下鉄の運賃値上げが必要になることも理解できる。

図7:チリの電力価格の推移(2017年9月~2019年4月)

このように地下鉄運賃の値上げの背景となった電力料金の上昇は政府のいう化石燃料価格の上昇、ペソ下落では十分に説明ができず(化石燃料価格はむしろ下落している!)、2018年から電力セクターで導入された5ドル/トンのCO2課税とサンチアゴ地下鉄の60%再エネ電力方針の影響を疑わざるを得ない。

事実、電力部門のCO2排出量を計測することから始め、2018年から炭素税導入を実施するとの方針をチリ政府が発表した際、大手電力会社は「それは電気料金の引き上げにつながる」と明言している。政府として自らの温暖化対策が電力コスト上昇の一因になっているのではなく、外的要因に左右される石油価格や為替を理由にしたかったのではないか。

電力料金の上昇は地下鉄運賃のみならず、国民生活全般に影響を及ぼす。ピニエラ大統領がデモを鎮圧するパッケージの一つとして最近発表した9.2%の電気料金引き上げ撤回を表明したのも地下鉄運賃そのものもさることながら電気料金上昇による生活費圧迫を何とかせざるを得なかったのだろう。

チリは南米諸国の中で温暖化対策に最も熱心な国の一つであり、南米で最初に炭素税を導入する一方、脱石炭連合(Powering Past Coal Alliance)にも名を連ね、2040年までに脱石炭を達成する一方、電源構成に占める再エネのシェアを2030年までに50%、2050年までに70%に拡大するとしている。

ブラジルに代わってCOP25をホストするというのもこうした政府の姿勢を反映したものだ。そのチリの首都でCOP25を前にこのような騒乱事件が生じたことは、パリ協定発祥の地であるパリでイエローベスト運動が勃発したのと同様、皮肉なめぐりあわせといわざるを得ない。

今回の騒乱事件の諸要因の中で炭素税、再エネ推進策がどの程度のウェイトを占めるかはわからない。

しかし一つ確実に言えることは、エネルギー価格を含む公共料金の引き上げに対する一般庶民の拒否反応はかくも強いということである。

ここで思い出されるのは9月の国連気候行動サミットで一躍、有名になり、21世紀のジャンヌダルクとまでいわれるグレタ・トウーンベリである。彼女はパリ協定の1.5℃目標を達成するためには達成確率50%程度の削減では不十分であり、とてつもない大幅な温室効果ガス削減を世界のリーダーたちに求め、「All you can talk about is money and fairytales of eternal economic growth. How dare you!」と叫んだ。

しかし彼女の主張する規模、スピードでCO2排出を削減するためには数百ドルの炭素価格が必要となり、各国の電力料金の大幅引き上げにつながる。そうなれば途上国はおろか先進国においても今回のチリ暴動のような事件が起きる可能性がある。エネルギー価格の上昇は貧困層に対してとりわけ深刻な影響を与えるからだ。サンチアゴでもパリでもデモに参加している人々の頭にあるのは日々の生活費、即ち「お金」のことに他ならない。グレタはそういう人達に対して「まだお金なんて!」と言い放つのだろうか。

関連記事

-

(GEPR編集部より)サウジアラビアの情勢は、日本から地理的に遠く、また王族への不敬罪があり、言論の自由も抑制されていて正確な情報が伝わりません。エネルギーアナリストの岩瀬昇さんのブログから、国王の動静についての記事を紹介します。

-

以前、カリフォルニアで設置される太陽光パネルは、石炭火力が発電の主力の中国で製造しているので、10年使わないとCO2削減にならない、という記事を書いた。 今回は、中国で製造した太陽光パネルが日本に設置されるとどうなるか、

-

アゴラ研究所の運営するエネルギーのバーチャルシンクタンクであるGEPR(グローバルエナジー・ポリシーリサーチ)はサイトを更新しました。

-

福島原発事故以来、環境の汚染に関してメディアには夥しい数の情報が乱れ飛んでいる。内容と言えば、環境はとてつもなく汚されたというものから、そんなのはとるに足らぬ汚染だとするものまで多様を極め、一般の方々に取っては、どれが正しいやら混乱するばかりである。

-

地球温暖化の防止策を議論するCOP21(国連・気候変動枠組条約第21回締約国会議)がパリで、11月30 日から12月11日の日程で開かれる。11月に悲劇的な大規模テロ事件があったこと、そし1997年に締結された京都議定書以来の国際的枠組みの決定ということで、各国の首脳が参加している。

-

丸川珠代環境相は、除染の基準が「年間1ミリシーベルト以下」となっている点について、「何の科学的根拠もなく時の環境相(=民主党の細野豪志氏)が決めた」と発言したことを批判され、撤回と謝罪をしました。しかし、この発言は大きく間違っていません。除染をめぐるタブーの存在は危険です。

-

去る4月16日に日本経済団体連合会、いわゆる経団連から「日本を支える電力システムを再構築する」と題する提言が発表された。 本稿では同提言の内容を簡単に紹介しつつ、「再エネ業界としてこの提言をどう受け止めるべきか」というこ

-

引き続き、2024年6月に米下院司法委員会が公表した気候カルテルに関する調査報告書についてお届けします。 (前回:「ESGに取り組まないと資金調達ができない」はフェイクだと米下院が暴露) 今回は少しだけ心温まるお話をご紹

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間