太陽光発電等のために電気代は事実上5割増しになっている

vchal/iStock

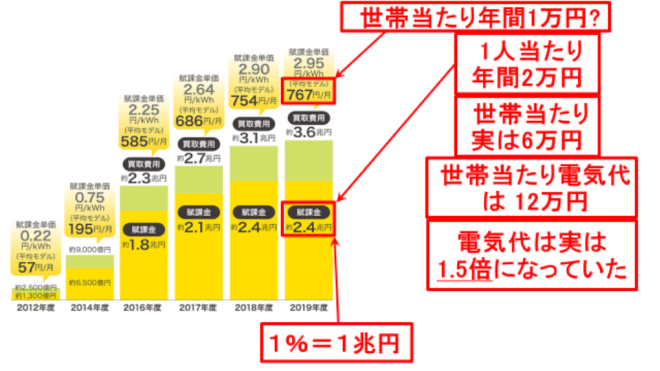

割高な太陽光発電等を買い取るために、日本の電気料金には「再生可能エネルギー賦課金」が上乗せされて徴収されている(図)。

この金額は年々増え続け、世帯あたりで年間1万円に達した注1)。

これでも結構大きいが、じつは、氷山の一角に過ぎない。

前回書いたように、賦課金の総額は2020年度には年間2.4兆円に達している。日本の人口を1.3億人とすると、一人あたり約2万円となるので、世帯の人数を3人とすれば年間約6万円に達する。

家庭の電気料金は総務省家計調査によると3人世帯であれば毎月1万円程度注2)、つまり年間12万円程度だから、事実上、電気料金は、再生可能エネルギー推進のために、すでに5割増しになっている。

図 再生可能エネルギー発電促進賦課金の推移。出典:資源エネルギー庁(注3)

赤は筆者による加筆。

ではここで計算した6万円と1万円の差額である5万円はどうなっているのか? これは企業が支払っている。けれども、その分人々の給料が下がったり、物価が上がったりしているので、結局は国民の家計が負担している。

太陽光発電などの賦課金だけで、すでに国民は世帯あたり年間6万円も負担しているのだ。

このことを知る国民は少ない。

政府やメディアは負担の現状についてきちんと国民に説明すべきである。

■

注1)FIT賦課金、世帯当たり年間1万円超に。脱炭素化へ問われる覚悟、電気新聞ウェブサイト

https://www.denkishimbun.com/sp/116990

注2)【2021年最新版】一般家庭の電気代、平均額っていくら? 電力・ガス比較サイト エネチェンジ https://enechange.jp/articles/average-of-family

注3)経済産業省 資源エネルギー庁 日本のエネルギー 2020年度版 「エネルギーの今を知る10の質問」、広報パンフレット

https://www.enecho.meti.go.jp/about/pamphlet/energy2020/002/#section3

■

関連記事

-

IPCCの報告がこの8月に出た。これは第1部会報告と呼ばれるもので、地球温暖化の科学的知見についてまとめたものだ。何度かに分けて、気になった論点をまとめてゆこう。 IPCC報告では過去の地球温暖化は100年あたりで約1℃

-

ドレスデンで橋が崩れた日 旧東独のドレスデンはザクセン州の州都。18世紀の壮麗なバロック建築が立ち並ぶえも言われぬ美しい町で、エルベ川のフィレンツェと呼ばれる。冷戦時代はまさに自由世界の行き止まりとなり、西側から忘れられ

-

「福島の原発事故で出た放射性物質による健康被害の可能性は極小であり、日本でこれを理由にがんなどの病気が増える可能性はほぼない」。

-

連日の猛暑で「地球温暖化の影響ですか?」という質問にウンザリしている毎日だ。 最新の衛星観測データを見ると、6月の地球の気温は1991-2020年の30年間の平年値と比べて僅かにプラス0.06℃。0.06℃を体感できる人

-

「海面が上昇する」と聞くと、地球温暖化を思い浮かべるかもしれない。しかし、地下水の過剰な汲み上げなどにより地盤が下がる「地盤沈下」によっても、海面上昇と類似の現象が生じることは、あまり知られていない。 2014年に公開さ

-

IPCCの報告がこの8月に出た。これは第1部会報告と呼ばれるもので、地球温暖化の科学的知見についてまとめたものだ。何度かに分けて、気になった論点をまとめてゆこう。 前回の論点⑳に続いて「政策決定者向け要約」の続き。前回と

-

早野睦彦 (GEPR編集部より)GEPRはさまざまな立場の意見を集めています。もんじゅを肯定的に見る意見ですが、参考として掲載します。 高速増殖炉もんじゅ(福井県敦賀市) (本文) もんじゅの存在意義の問いかけ 「政府

-

経済産業省は再生可能エネルギーの振興策を積極的に行っています。7月1日から再エネの固定価格買取制度(FIT)を導入。また一連のエネルギーを導入するための規制緩和を実施しています。

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間