2050年ネットゼロエミッションとは何を意味するのか

パリ協定は産業革命以降の温度上昇を1.5度~2度以内に抑えることを目的とし、今世紀後半のできるだけ早い時期に世界全体でネットゼロエミッションを目指すとしている。

ところが昨年10月にIPCCの1.5度特別報告書が出され、1.5度を目指すのであれば2050年頃にネットゼロエミッションを実現する必要があり、そのためには2030年に現状比で45%削減が必要であるとの削減経路が示されて以降、環境関係者の間では1.5度目標と2050年ゼロエミッションがデファクトスタンダードになった感がある。

グレタ・トウーンベリ現象や欧州議会における環境政党の躍進はこれに拍車をかけ、フォンデアライエン欧州委員長は2050年カーボンニュートラルを含む欧州グリーンディールを掲げ、英国やフランスでは2050年ネットゼロエミッションを法律に書き込んでいる。

米国においても来年の大統領選を目指し、民主党候補者は環境政策の野心の高さを競っている。ジョー・バイデンの2050年ネットゼロは最も穏当な部類でバーニー・サンダースに到っては2030年71%削減を掲げている。

パリ協定は先進国だけが義務を負って途上国は義務を負わない二分法を克服し、全ての国が国情に応じて目標を設定する現実的なボトムアップの枠組みとなった。しかも京都議定書のように目標に法的拘束力を持たせないことから、米国や中国を含む全ての国の参加が可能となった。

他方、この特質は実現可能性をきちんと精査せず、格好の良い目標を競う美人コンテスト的な現象を生むことになった。既に京都議定書時代からこうした傾向はあり、ケンブリッジ大のグウィン・プリンズ教授、オックスフォード大のスティーブン・レイナー教授は皮肉をこめて「約束の競り売り(auction of promises)」と呼んでいたが、パリ協定も同じ道を歩みつつある。

9月の国連気候行動サミットで現行のNDCを引き上げる、2050年ネットゼロエミッションを掲げる国々が特筆大書されたのもその一環であり、これに名を連ねない国々は環境関係者にとって「けしからん国々」ということになる。

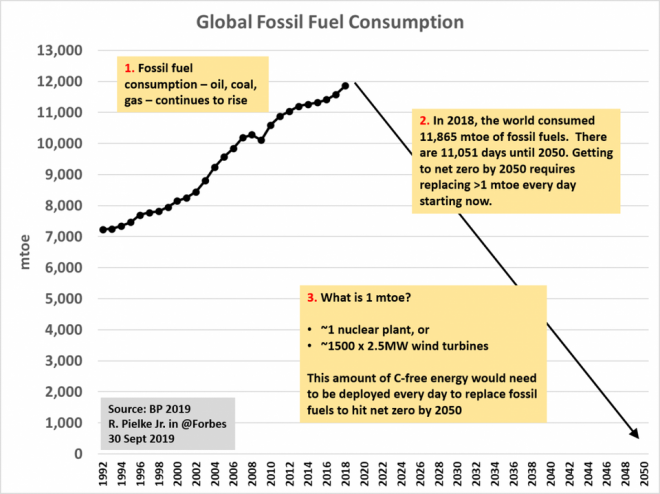

しかしこうした威勢の良い議論において2050年ネットゼロエミッションというものの実現可能性がどの程度精査されているのだろうか。コロラド大学のロジャー・ピルキー教授が「2050年ネットゼロエミッションのためには毎日原発を1基新設することが必要」との興味深い記事を書いている。

彼の計算は以下のようなものである。

- BPエネルギー統計によれば、2018年の世界の化石燃料消費量は117億石油換算トン。これに伴うCO2排出量は337億トン。

- IEAの世界エネルギー見通しでは世界のエネルギー需要は2040年まで年率1.25%増加する。これを2050年まで伸ばせば化石燃料消費量は58億石油換算トン増加する。

- 2050年1月1日まで残された日数は11,051日なので、化石燃料消費ゼロ=ゼロエミッションを達成するためには、毎日約1.6石油換算百万トン(=(11700+5800)÷11051)の化石燃料消費節減が必要となる。なお、ピルキー教授は現時点で確立された技術の無いネガティブエミッション(BECCS等)は計算に入れていない。

- フロリダにあるTurkish Point 原子力発電所が年間に生み出すエネルギーが年間約1.0石油換算百万トンであるから、毎日1.6石油換算百万トンを削減するためには、今すぐ、2050年にいたるまで世界でTurkish Point 級の原発を2日で3基新設する一方、毎日、1.6石油換算百万トン分の化石燃料火力、化石燃料消費を削減する必要がある。

- これを風力で実現しようとすれば、5MW級の風力を2050年まで毎日1500基増設することが必要になる。そのためには毎日780平方キロのスペースが新たに必要になる。

- グレタ・トウーンベリやグリーンニューディールの人々が主張するような2030年ネットゼロエミッションを実現しようとすれば、毎日4基の原発新設が必要となる。

3日で2基の原発新設、もしくは毎日2.5MW級の風車の1500基新設を2050年までが実現可能性があるとはとても思えない。これは単純な算術計算であり、化石燃料が世界経済を支える多くの工業製品の原料となっていること、既存の電源を新たな電源にリプレースすることが容易ではないこと等の現実的な制約は一切捨象している。したがってハードルはもっと高いことになる。

欧米の政治家や環境活動家がこういう点に頬かむりをして「2050年カーボンニュートラル」をおまじないのように唱えている現状を考えると、こうした単純化した計算であっても2050年ネットゼロエミッションのマグニチュードを理解することがますます必要になっていると思う。

政治家というものは長期の目標であればあるほど耳に心地よい絵空事を描きたがる。その目標の達成年次が来る頃には自分たちは責任ある地位にはいないとでも思っているのかもしれない。しかし、そういう乗りで設定された目標は単なる「あらまほしき姿」にとどまらない。

そこから逆算(バックキャスト)して中期、短期のエネルギー構成、CO2目標を設定しようという動きが必ず生ずる。その行き着く先は、COPの世界とエネルギーをめぐる足元の現実との矛盾の露呈と苦い失望感である。

その矛盾をブリッジできるとしたら新たな技術的解決しかない。しかもその技術は低廉で世界中に展開できるものでなければならない。政治家の良い格好しいの削減目標、削減スケジュールよりもそうした技術のパフォーマンス、コスト目標を設定するほうがよほどまともである。

関連記事

-

ウクライナ戦争の影響を受けて、米国でもエネルギー価格が高騰し、インフレが問題となっている。 ラムスセン・レポート社が発表した世論調査によると、米国の有権者は気候変動よりもエネルギーコストの上昇を懸念していることがわかった

-

中国の研究グループの発表によると、約8000年から5000年前までは、北京付近は暖かかった。 推計によると、1月の平均気温は現在より7.7℃も高く、年平均気温も3.5℃も高かった。 分析されたのは白洋淀(Baiyangd

-

国際環境経済研究所(IEEI)版 衝撃的な離脱派の勝利 6月24日、英国のEU残留の是非を問う国民投票において、事前の予想を覆す「離脱」との結果が出た。これが英国自身のみならず、EU、世界に大きな衝撃を与え

-

IPCCの報告がこの8月に出た。これは第1部会報告と呼ばれるもので、地球温暖化の科学的知見についてまとめたものだ。何度かに分けて、気になった論点をまとめてゆこう。 IPCCの報告では、20世紀に起きた地球規模での気温上昇

-

前回に続いて、環境影響(impact)を取り扱っている第2部会報告を読む。 ■ 「要約」に環境影響についての観測の統計が図表で提示されていないのはおかしい、と指摘したが、唯一あったのはこれだ(図TS.6)。 これは、気候

-

1. 寒冷化から温暖化への変節 地球の気候現象について、ざっとお浚いすると、1970~1980年代には、根本順吉氏らが地球寒冷化を予測、温室効果ガスを原因とするのではなく、予測を超えた変化であるといった立場をとっていた。

-

はじめに この二十年間、ヨーロッパは世界のどの地域よりも熱心に「グリーンエネルギー」と「脱炭素」に取り組んできた。再生可能エネルギーを大規模に導入し、化石燃料からの離脱を政治目標として掲げ、「気候リーダー」を自任してきた

-

原子力規制、日本のおかしさ 日本の原子力規制には多くの問題がある。福島原発事故を受けて、原子力の推進と規制を同一省庁で行うべきではないとの従来からの指摘を実現し、公取委と同様な独立性の高い原子力規制委員会を創設した。それに踏み切ったことは、評価すべきである。しかし、原子力規制委員会設置法を成立させた民主党政権は、脱原発の政策を打ち出し、それに沿って、委員の選任、運営の仕組みなど大きな問題を抱えたまま、制度を発足させてしまった。

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間