安全性の高い小型炉は将来型原子炉として定着できるのか?

はじめに

発電用原子炉の歴史はこれまでは大型化だった。日本で初めて発電した原子炉JPDRの電気出力は1.25万キロワットだったが今や100万キロワットはおろか、大きなものでは170万キロワットに達している。目的は経済性向上だろう。

しかし、福島第一原子力発電所事故で事情が大きく変わっている。事故を防ぐための津波対策、停電対策等安全対策の強化が必要になったからである。

小型炉は炉心が小さいため、停電になっても困らない自然循環で炉心の冷却ができ、安全性が高いというメリットのため相対的に競争力が高くなった。また、静的機器が多くて安全性が高いことも社会のニーズに適っている。

4Sは既設の原子力発電所の概念と全く異なる

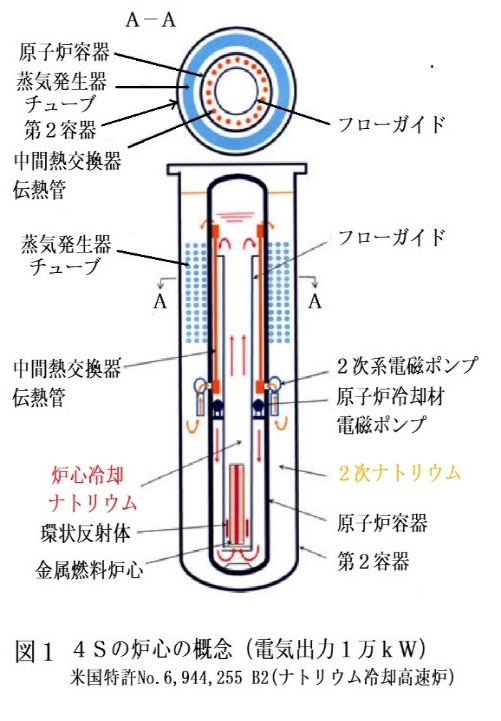

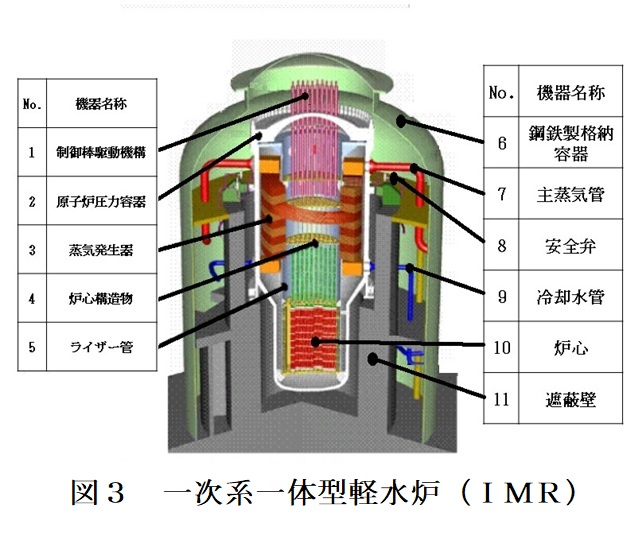

小型炉として良く取り上げられる原子炉に4S(Super-Safe, Small and Simple)がある。4Sは電力中央研究所と(株)東芝の共同開発であるが既設炉と全く原理が異る特徴を持っている。名前にシンプル(Simple)が入っている通り構造は図1に示す通り大変簡素である[注1]。

しかも小さい。炉心の直径は出力5万キロワットタイプの場合直径が約1メートル弱で、高さは約4メートルである。さらにこの小型炉は表1に示す通り安全性を高めるため既設炉とは全く異なる3つの特徴を持っている。あのビル・ゲイツが日本に来て試験装置を見たのはこのためである[注2]。

- 燃料交換不要:運転期間中に核燃料の交換が不要である。運転期間40年の場合、40年分の燃料があらかじめ原子炉に入っているから燃料交換が要らない。例えば4Sを途上国に輸出する場合には、原子炉にあらかじめ核燃料を入れたまま輸送して据え付け、40年の運転後に原子炉をそのまま持ち帰れば現地で原子炉を開ける必要がない。政治情勢が不安定な地域に輸出する場合に便利な設計である。

- 制御棒がない:原子炉に制御棒がない。出力制御は原子炉の外の中性子照射に強いクロム鋼製反射体を上げ下げして行う[注3]。非常時にはこの反射体を重力落下させて原子炉を停止させる。反射体の周囲には燃料集合体が無いから隙間を確保する心配なく間違いなく落下する。これが「超安全」の理由である。しかも反射体には中性子照射に強い高クロム鋼が使われているから交換が要らない。

- 自然対流で冷温停止可能:全停電になっても炉心は自然対流で冷温停止できる。だから全停電を防止するために2重、3重の対策をする必要性が全くない。どの地域に設置するにしても自然対流で冷温出来るというのは将来型原子炉の要件“避難不要な原子炉”の特徴を備えているとも言える。

4Sは高速炉である。燃料にはプルトニウムではなく米国アルゴンヌ研究所で開発された20%濃縮ウランとジルコニウムの二元合金製の金属燃料が使われる。冷却材にはナトリウムを使っておりその循環にはもんじゅで開発された電磁ポンプが使われる。

なぜ今、小型炉が見直されたのか?

非常時に動的冷却装置が必要な原子炉は津波に襲われて全停電になると、崩壊熱が出続けるので事故になる懸念がある。そのため2重、3重に全停電防止対策を取り入れ、さらに冷却が出来なかった場合に備えてフィルターベントの設置まで義務付けられることになった。

これに対し小型炉は殆どの場合、炉心が小さいため全停電になっても空気の自然対流で炉心を冷却出来るという高い安全性がある。

だから全停電を防止する安全対策が不要である。新規制基準で定められた2重、3重の全停電防止対策が不要だし万一に備えたフィルターベントも要らない。

これまで大型炉に対するハンディキャップだったスケール・デメリットが逆に大きなメリットになった。これが将来炉として小型炉が脚光を浴びている理由である。

4S以外の小型炉とその特徴

小型炉には様々なものがある。以下にその代表的なものを示す。

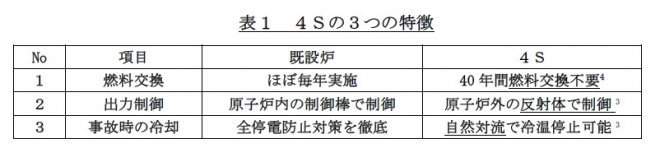

*TWR(進行波炉、Traveling Wave Reactor;テラ・パワー社が開発)

・ビルゲイツが投資したことで注目された[注5]。

・4Sと同様、燃料交換が不要である。

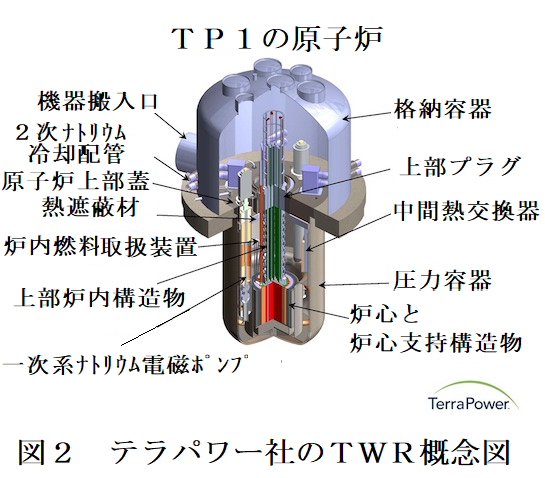

*IMR(Integral Primary System Reactors:三菱重工業が開発[注6])

・一次系一体型炉:循環ポンプ、蒸気発生器等の一次冷却系を原子炉容器内に設置し大破断事故の可能性を排除。

・自然循環方式の一体型を採用。全停電でも安全に停止可能。

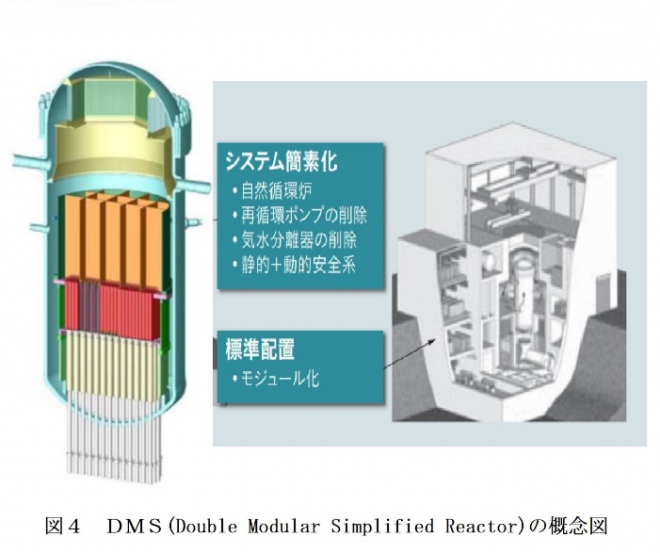

*DMS(Double Modular Simplified Reactor;日立とGEが共同開発[注7])

・電気出力300MWe程度のSMRを2030年代に商用化。

・25 ヶ月という短工期で建設可能。

*浮揚式原子炉(KLT-40S;ロシアが開発)

・海上に浮揚させて稼働可能。

*一体型PWR(CAREM-25;アルゼンチンが開発)

・電気出力2.7万キロワットの原型炉で、将来は15万~30万キロワットの小型モジュラー炉を目指している。

小型炉が将来型原子炉として定着するカギは運転員数の削減

自然対流による冷却で小型炉は建設費のハンディキャップは大きく改善できるが、毎年燃料交換する既設炉の法規制のままでは運転員が増えてしまう。

小型炉は燃料交換の頻度が大幅に減少するから運転員も少なくすることが可能である。静的機器の割合が増えて機器故障数が減る実績が確認できれば、当然メンテナンス要員も減少する。

いずれにしても早期に小型炉の原子炉を作り、運転データを蓄積する必要がある。

[注1] 服部禎男,元電力中央研究所理事 工学博士,GEPR「超小型原子炉への期待-事故可能性が極小の原子力利用法の提案」,2018.12.12

[注2] テラパワー – Wikipedia

[注3] 東芝,飯田式彦,原子力産業新聞「小型原子炉4S炉のニーズと開発状況」,2009.7.23

[注4] 大田裕之,福家賢,「東芝レビュー」Vol.65,No.12(2010),p.50-53

[注5] 放射線ホライズン「ビルゲイツが東芝と協力して進めるTWRに中国が資金援助」,2016.3.1

[注6] IAEA「Status Report 95-Integrated Modular Water Reactor (IMR)」,2011.7.21

[注7] 経済産業省「平成26年度原子力の利用状況等に関する調査報告書」,原電,JANUS,p-5-84

関連記事

-

国際環境経済研究所(IEEI)版 衝撃的な離脱派の勝利 6月24日、英国のEU残留の是非を問う国民投票において、事前の予想を覆す「離脱」との結果が出た。これが英国自身のみならず、EU、世界に大きな衝撃を与え

-

経済産業省で11月18日に再生可能エネルギー主力電源化制度改革小委員会(以下単に「委員会」)が開催された。 同委員会では例によってポストFITの制度のあり方について幅広い論点が議論されたわけだが、今回は実務に大きな影響を

-

日本のSDGs達成度、世界19位に低下 増えた「最低評価」 日本のSDGs(持続可能な開発目標)の進み具合は、世界19位にランクダウン――。国連と連携する国際的な研究組織「持続可能な開発ソリューション・ネットワーク(SD

-

9月25日、NHK日曜討論に出演する機会を得た。テーマは「1.5℃の約束―脱炭素社会をどう実現?」である。 その10日ほど前、NHKの担当ディレクターから電話でバックグラウンド取材を受け、出演依頼が来たのは木曜日である。

-

政府の審議会で発電コスト試算が示された。しかしとても分かりずらく、報道もトンチンカンだ。 以下、政府資料を読みといて再構成した結論を簡潔にお示ししよう。 2040年に電力を提供するための発電コストをまとめたのが図1だ。

-

G7では態度表明せず トランプ政権はイタリアのG7サミットまでにはパリ協定に対する態度を決めると言われていたが、結論はG7後に持ち越されることになった。5月26-27日のG7タオルミーナサミットのコミュニケでは「米国は気

-

COP26が閉幕した。最終文書は「パリ協定の2℃目標と1.5℃の努力目標を再確認する」という表現になり、それほど大きく変わらなかった。1日延長された原因は、土壇場で「石炭火力を”phase out”

-

過激派組織IS=イスラミックステートは、なぜ活動を続けられるのか。今月のパリでのテロ事件、先月のロシア旅客機の爆破、そして中東の支配地域での残虐行為など、異常な行動が広がるのを見て、誰もが不思議に思うだろう。その背景には潤沢な石油による資金獲得がある。

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間