中国の「2060年CO2ゼロ」地政学的な意味①日米欧の分断

国連総会の一般討論演説において、中国の習近平国家主席は「2060 年迄にCO2 排出量をゼロ」ように努める、と述べた。これは孤立気味であった国際社会へのアピールであるのみならず、日米欧を分断し、弱体化させるという地政学的な効果を持っている。

これに対抗するために、日本は先ず第一に、地球温暖化を安全保障より重視する誤った世論を正す必要がある。

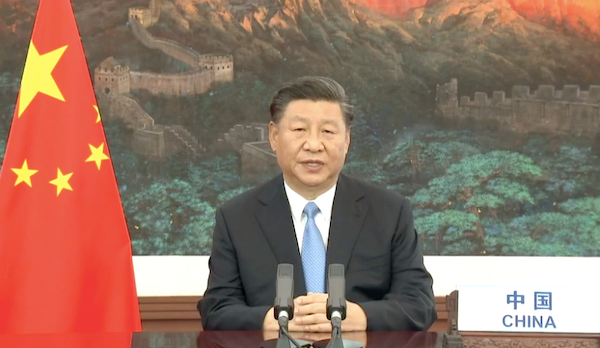

動画で演説した習近平氏(国連公式サイトより)

1. 習近平のCO2ゼロ宣言

2020年9月22日の国連総会の一般討論における習近平国家主席の演説が話題を呼んだ。内容は主にコロナ禍に関するものだったが、その中でCO2ゼロ宣言があったからだ。該当部分を抄訳すると以下のようになる:

気候変動に対処するためのパリ協定は、世界的な低炭素化の方向性を表しています。中国は、より強力な政策措置を採用し、2030年までにCO2排出量のピークに到達するよう努め、2060年までに炭素中立を達成するよう努めます。各国は、コロナ流行後の世界経済の「グリーン回復」を促進し、持続可能な開発のための強力な力を結集する必要があります。

ここで「炭素中立」と言っている意味は、化石燃料の燃焼によるCO2排出と、植林などによるCO2吸収を、差し引きゼロにする、という意味である。だいたいは、CO2排出をゼロにすること、つまりゼロエミッションと思ってよい。

今回の習近平の演説は、「多国間主義による国際協調」、「コロナ禍からのグリーン回復」、そして「ゼロエミッション」といった、近年になって欧州を中心に流行しているレトリックをそのまま踏襲したものだった。国連、欧州連合、英国および米国民主党の指導者は、相次いで、この演説を歓迎するコメントを出した。

ここのところ、南沙諸島での軍事基地建設、新彊における人権問題、香港における民主運動への対応、コロナ禍を巡る対応等で、相次いで国際的な非難を浴びてきた中国が、久しぶりに好感されることとなった。

国連公式サイトより

2. 日米欧の分断

さて中国がゼロエミッションというポジションを取ったことで、日米欧では2つの分断が深まった。

第1は米国内の分断である。米国では地球温暖化問題は党派問題である。民主党は地球温暖化は深刻な脅威だとして、欧州と足並みをそろえて大幅に排出を削減すべきとしている。これに対して共和党は、地球温暖化はそれほど重大な脅威ではなく、極端な排出削減は必要無い、とする。とかくトランプ大統領だけが例外だと思われがちだが、決してそうではない。地球温暖化問題が論題に上れば上るほど、米国内の党派間の分断はますます深まる。

第2は自由陣営である米国と欧州の分断である。ドイツ・イギリスを始めとした豊かな欧州諸国では、環境運動の影響で、ここ数年で地球温暖化問題が政治的に最も重要な課題に押し上げられた。少なくとも、コロナ禍の直前まではそうだった。中国は、これに協力姿勢を見せることで欧州の好感度を増すことになり、米国共和党の非協力的な態度は欧州に嫌われることになる。

もともと、欧州の環境運動家は、中国に好意的な一方で、反米的な人が多い。歴史的に見ても、共産主義や社会主義の活動として反公害運動があり、その延長で環境運動が起きた。彼らは一貫して、資本主義を嫌い、その権化である米国を憎んできた。国際環境NGOは自由陣営の企業に強烈な圧力をかけてきたが、中国企業がその対象となることは無かった。

このように、中国にとってゼロエミッションというポジションを取ることは、孤立しがちだった国際社会からの好感を得るのみならず、米国内の分断を深め、また米欧の分断を深めるという効果がある。

情報戦によって、敵を一枚岩にせず、出来るだけ深刻な分断状態にすることは、国益を追求するための有効な手段となる。敵の団結を削ぐことで、人権、領土、技術、経済等にまつわるあらゆる国際問題に関する圧力を弱めることが出来るし、敵が国力を蓄えることも阻止できる。

このような戦術は、中国の軍人によって20世紀末に「超限戦」の一部として提言された。超限戦の思想では、平時においても、常に敵国と競争状態にあることを意識して、自国の国力増強と敵の分断化・弱体化を図る。中国はこれを実践してきたとされており、自由陣営ではシャドー・ウォー、ハイブリッド戦、グレーゾーン戦等と呼ばれて防衛のあり方が議論されてきた。

■

関連記事

-

私は42円については、当初はこの程度の支援は必要であると思います。「高すぎる」とする批判がありますが、日本ではこれから普及が始まるので、より多くの事業者の参入を誘うために、少なくとも魅力ある適正利益が確保されればなりません。最初に高めの価格を設定し、次第に切り下げていくというのはEUで行われた政策です。

-

ドイツが徴兵制を停止したのは2011年。当時、メルケル政権のツー・グッテンベルクという国防相の下で、大した議論もなくあっという間に決まったのを覚えている。廃止ではなく停止というのがミソで、いつか必要になったら復活する可能

-

これはもう戦争なのか 中華人民共和国政府は、東電福島第一原発から海に放流されたALPS処理水を汚染水と称し、日本産の生鮮海産物のみならず水産加工品の禁輸に踏み切った。それに加えて、24日の放流開始後から福島県や東北圏内の

-

去る7月23日、我が国からも小泉環境大臣(当時)他が参加してイタリアのナポリでG20のエネルギー・気候大臣会合が開催された。その共同声明のとりまとめにあたっては、会期中に参加各国の合意が取り付けられず、異例の2日遅れとな

-

エネルギーをめぐる現実派的な見方を提供する、国際環境経済研究所(IEEI)所長の澤昭裕氏、東京工業大学助教の澤田哲生氏、アゴラ研究所所長の池田信夫氏によるネット放送番組「言論アリーナ」の議論は、今後何がエネルギー問題で必要かの議論に移った。

-

本年9月の総選挙の結果、メルケル首相率いるキリスト教民主・社会同盟(CDU)は全709議席のうち、246議席を獲得して第1党の座を確保し、中道左派の社会民主党(SPD)が153議席で第2党になったものの、これまで大連立を

-

先日アゴラで紹介されていた動画を見ました。12月19日の衆議院国会質疑で、質問者は参政党北野裕子議員。質疑の一部を抜粋します。 日本の脱炭素政策に疑問! 北野裕子議員が電気料金高騰を追及 北野議員:2030年46%削減、

-

今週、米国とEUの共同声明に関するニュースがたくさん流れましたが、報道された中身は関税についてばかりでした。 アメリカとEUが共同声明 関税措置の詳細な内容を発表 | NHK | アメリカ アメリカがEU=ヨーロッパ連合

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間