超過死亡数を見ると地球温暖化は健康に良いとしか思えない

コロナの御蔭で(?)超過死亡という言葉がよく知られるようになった。データを見るとき、ついでに地球温暖化の健康影響についても考えると面白い。温暖化というと、熱中症で死亡率が増えるという話ばかりが喧伝されているが、寒さが和らげば、健康には良いのではないか?

欧州

まずは欧州のデータを見てみよう:

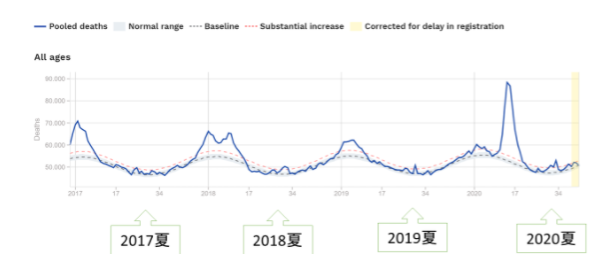

図1 欧州全体の死亡数の推移。データはEuromomo

横軸は時間、縦軸は欧州全体の死亡数である。2020年前半のピークでは明らかに死亡数が他の年よりも増えていた。つまり超過死亡がはっきりと存在した。コロナの影響はやはり大きかったと解る。

もう1つ注目すべきは、常に夏の方が冬よりも死亡数が少ないことだ。つまり寒さの方が、暑さよりも怖いのだ。ならば温暖化した方が、健康に良く、長生き出来そうだ。

ところで欧州の2018年は猛暑だったとされる。だが死亡数を見ると、全然他の年と区別がつかないし、普通の冬よりもよほど死亡数が少ない。

スペイン

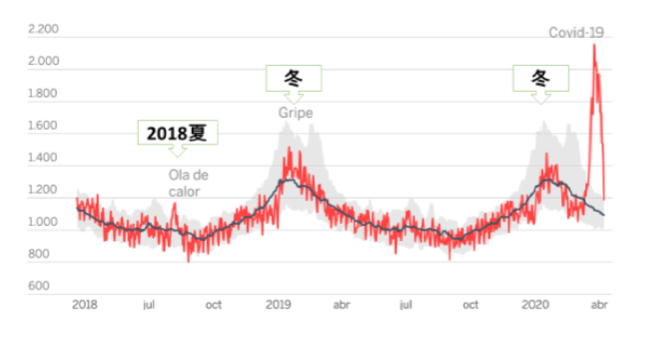

ただし国別にみると、猛暑の影響を見て取れることもある。図2はスペインの例である。

スペインでは2018年夏の猛暑では確かに死亡数が多かったようだ。だがそれでも、毎年の冬の死亡数よりはよほど少ない。普通の冬の方が、猛暑よりもよほど怖いのだ。

けれども、猛暑で死者数が顕著に増えたとなると、地球温暖化のせいだと思った人も多かっただろう。欧州で「2050年までにCO2ゼロ」といった極端な温暖化対策が流行りだした背景には、このような事情があった。

ただし勿論、以前にこのコラムでも述べた様に、猛暑は地球温暖化のせいでは無く、自然変動と都市熱が原因である。

なおスペインでも、コロナによる超過死亡は、2020年前半にはっきり見えている。

日本

では日本はどうだろうか。

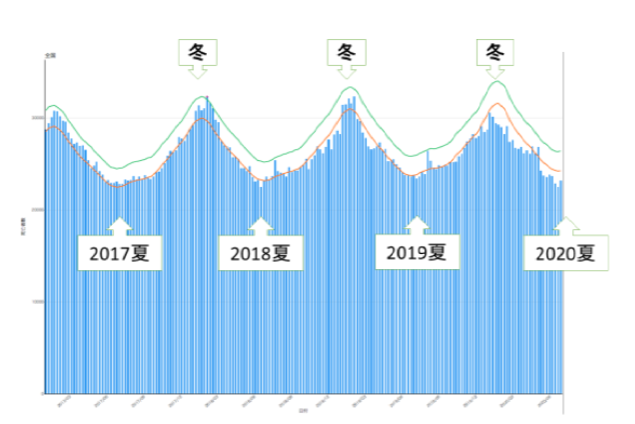

図3 日本全国の死亡者数の推移。データ:国立感染症研究所。オレンジ色の線が統計的な期待値、緑色の線は自然変動の範囲(95%信頼区間)

コロナについて日本では、幸いなことに、この図からは全く超過死亡は読み取れない。あったとしても、欧州に比べるとごく僅かだということだ。

その一方で、毎年夏には死亡数が減り、冬には死亡数が増えているのは、欧州と同じ傾向である。

猛暑だったとされる2018年夏を見ても、他の年と死亡数は変わらないし、その前後の冬よりは明らかに死亡数が少ない。

日本では寒くなると、呼吸器系疾患や循環器系疾患が増えて、死亡数も増える。これは直観的にも納得がいく。

以上から分かったことをまとめておこう

- コロナによる超過死亡は、欧州では大幅に増えた。それに比べると、日本では増えたとしても僅かであった。

- 日本では猛暑の年でも死亡数は殆ど増えていない。

- 日本でも欧州でも、冬の死亡数の方が、夏よりもかなり多い。これは猛暑でも変わらない。

このように見てくると、地球温暖化や都市熱で気温が上がると、健康に良く、寿命も延びるのではないか、と思えてくる。

なお季節別の超過死亡について、より専門的な分析は、以前にファクトシートとしてまとめたので参照されたい。

関連記事

-

資産運用会社の大手ブラックロックは、投資先に脱炭素を求めている。これに対し、化石燃料に経済を依存するウェストバージニア州が叛旗を翻した。 すなわち、”ウェストバージニアのエネルギーやアメリカの資本主義よりも、

-

ハリケーン・アイダがルイジアナ州を襲ったが、16年前のハリケーン・カトリーナのような災害は起きなかった。防災投資が奏功したのだ。ウォール・ストリート・ジャーナルが社説で簡潔にまとめている。 ハリケーン・アイダは日曜日、カ

-

英国のエネルギー政策をめぐる政府部内の対立は、オズボーン財務大臣対デイビー・エネルギー気候変動大臣の対立のみならず、連立与党である保守党対自民党の対立でもあった。

-

原子力規制委員会は24日、原発の「特定重大事故等対処施設」(特重)について、工事計画の認可から5年以内に設置を義務づける経過措置を延長しないことを決めた。これは航空機によるテロ対策などのため予備の制御室などを設置する工事

-

IPCCの報告がこの8月に出た。これは第1部会報告と呼ばれるもので、地球温暖化の科学的知見についてまとめたものだ。何度かに分けて、気になった論点をまとめてゆこう。 正直言ってこれまでの報告とあまり変わり映えのしない今回の

-

よく日本では「トランプ大統領が変人なので科学を無視して気候変動を否定するのだ」という調子で報道されるが、これは全く違う。 米国共和党は、総意として、「気候危機説」をでっちあげだとして否定しているのだ。 そしてこれは「科学

-

各社のカーボンニュートラル宣言のリリース文を見ていると、2030年時点で電力由来のCO2排出量が46%近く減ることを見込んでいる企業が散見されます。 先日のアゴラで、国の2030年目標は絶望的なのでこれに頼る中期計画が経

-

EUは今月から炭素国境調整メカニズム(CBAM)を開始しました。セメント、アルミニウム、肥料、鉄鋼、水素、電力について対象となる輸入の場合はCBAM証書が必要になるとのことです。ただし条件がかなり緩和され、各品目の上位1

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間