防災白書が温暖化の悪影響を誇大に書いている

令和2年版の防災白書には「気候変動×防災」という特集が組まれており、それを見たメディアが「地球温暖化によって、過去30年に大雨の日数が1.7倍になり、水害が激甚化した」としばしば書いている。

だがこれはフェイクニュースである。

悪いのは防災白書だ。

まず記述を引用しよう。

「日降水量200mm以上の大雨の年間発生日数は増加しており、最近30年間(1990~2019年)と統計開始の30年間(1901~1930年)で比較すると約1.7倍となっているなど、大雨の頻度は強度と共に増加している」

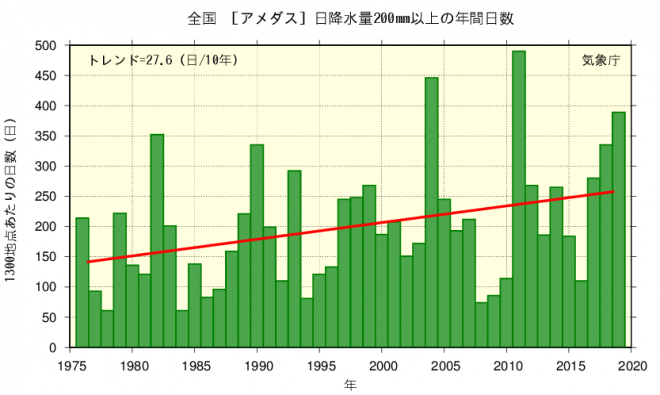

そして以下の図が掲載してある。これは気象庁ホームページで見ることが出来る:

図1 過去45年間の大雨の傾向

これを見ると、確かに豪雨の日数が増える傾向があるように見え、今後も増大していきそうに見える。

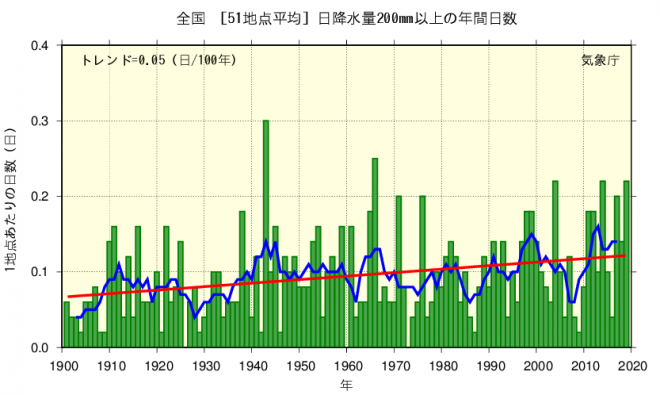

しかし、じつはこの期間より前の1940年から1975年の間も、豪雨の日数の多い年は沢山あった。同じ気象庁ホームページのラジオボタンを操作すると、過去120年のデータをダウンロードできる:

図2 過去120年間の大雨の傾向

この図2でもまだ右肩上がりの回帰線が書いてあるが、図1よりもだいぶ緩やかである。それに、この図2の傾きは1940年以前のデータにだいぶ依存している。1940年以降を見れば、殆どフラットだ。

1940年以前に大雨が少なかった理由はよく分からないが、昔のことなので、誤差かもしれない。1940年頃に突然地球温暖化が起きたわけでもないから、1940年の前後の変化は自然変動であろう。

さて防災白書の「気候変動×防災」特集を読むと、図1だけを示して、如何にもこれが地球温暖化に起因するものであり、このせいで近年に水害が激甚化したかのように書いている。

だが、地球の気候を少しでも知っている人であれば、気候には数十年規模の振動が幾つもあるので、過去45年だけのデータから傾向を読み取ってはいけないことは解っているはずだ。

それを知らずに防災白書を書いたとしたらそれだけでも問題ありだが、おそらく知っていて書かなかったのであろう。というのは、図1の下には、もっと長い期間を見ないと、地球温暖化との関連は評価できない、とはっきり書いてあるからだ:

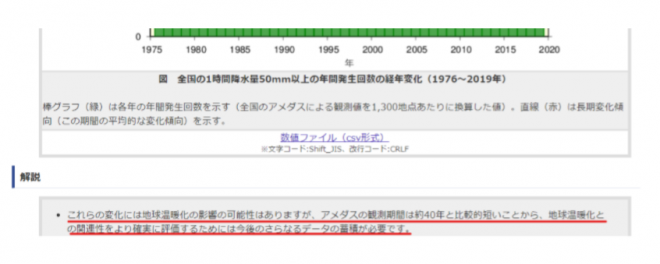

図3 気象庁ホームページ(図1)の注釈。赤線は筆者による

図3の気象庁ホームページ(図1)の注釈には、

「地球温暖化の影響の可能性はありますが、アメダスの観測期間は約40年と比較的短いことから、地球温暖化との関連性をより確実に評価するためには今後のさらなるデータの蓄積が必要です。」

と書いてある。

防災白書は、国民の命と財産を守るための重要な資料である。地球温暖化については、その影響を誇大に言ったり、誤解を招くデータを示したりするのではなく、正確を期するべきであろう。改善を要望する。

なお豪雨について筆者は何度かこのコラムで書いているので併せて参照されたい。

関連記事

-

経済危機になると、巨大企業は「大きすぎて潰せない」とされて、政府による救済の対象になるのはよくある話だ。 だが、科学の世界では話は別かと思いきや、似非気候科学に金が絡むと、明白に誤った論文ですら撤回されない、すなわち「大

-

前回紹介したように、米国エネルギー長官クリストファー・ライトの指示によって、気候危機説を否定する内容の科学的知見をまとめた報告書が2025年7月23日に発表された。タイトルは「温室効果ガス排出が米国気候に与える影響に関す

-

アゴラ・GEPRは、NHNJapanの運営する言論サイトBLOGOS 、またニコニコ生放送を運営するドワンゴ社と協力してシンポジウム「エネルギー政策・新政権への提言」を11月26、27日の2日に行いました。

-

10月最終週に「朝まで生テレビ」に出た(その日は直前収録だったが)。原発政策がそのテーマだったが、自分の印象では、そのほとんどの時間が東京電力の法的整理論に関する議論に費やされたような気がする。出演者の方々のほとんどが法的整理に賛成で、私一人が消極的意見を述べ、周りから集中砲火を浴びた。

-

早野睦彦 (GEPR編集部より)GEPRはさまざまな立場の意見を集めています。もんじゅを肯定的に見る意見ですが、参考として掲載します。 高速増殖炉もんじゅ(福井県敦賀市) (本文) もんじゅの存在意義の問いかけ 「政府

-

台湾が5月15日から日本からの食品輸入規制を強化した。これに対して日本政府が抗議を申し入れた。しかし、今回の日本は、対応を間違えている。台湾に抗議することでなく、国内の食品基準を見直し、食品への信頼感を取り戻す事である。そのことで、国内の風評被害も減ることと思う。

-

私は翻訳を仕事にしている主婦だ。そうした「普通の人」がはじめた取り組み「福島おうえん勉強会・ふくしまの話を聞こう」第一回、第二回を紹介したい。

-

鳩山元首相が、また放射能デマを流している。こういうトリチウムについての初歩的な誤解が事故処理の障害になっているので、今さらいうまでもないが訂正しておく。 放射線に詳しい医者から聞いたこと。トリチウムは身体に無害との説もあ

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間