CO2は中国問題だとの認識こそ日米会談で共有すべきだ

菅首相の16日の訪米における主要議題は中国の人権・領土問題になり、日本は厳しい対応を迫られると見られる。バイデン政権はCO2も重視しているが、前回述べた様に、数値目標の空約束はすべきでない。それよりも、日米は共有すべき重要な認識がある。

Naeblys/iStock

第1に、CO2は中国の問題だ、という事だ。

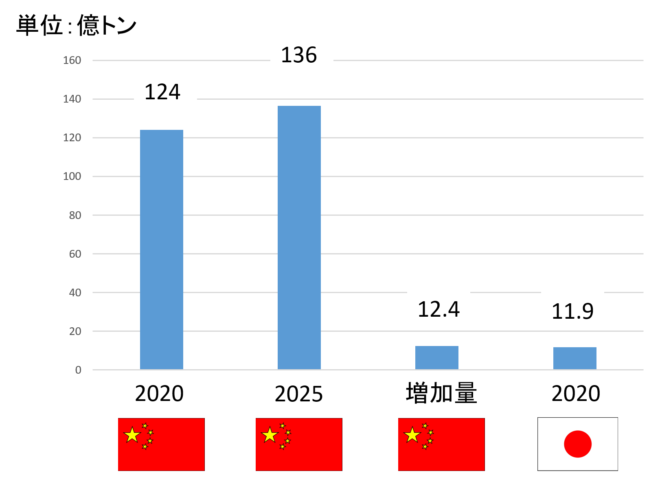

中国の第14次5カ年計画の草案が3月に発表されて、CO2については2025年までの5年間でGDPあたりの排出量を18%削減する、としている。経済成長が年率5%とすると、2025年の排出量は2020年に比べて10%増大する、という意味になる。この増加量は12億トンもあり、日本の現在の年間排出量とほぼ同じである(図1)。

図1 CO2等の温室効果ガス排出量。左から順に、中国の2020年の年間排出量、2025年の年間排出量、その間の増加量、そして日本の2020年の年間排出量。

中国は膨大な石炭を使って、安価な電力を供給し、鉄鋼やセメントを生産している。これによって道路、ビル、工場などのインフラを建設している。太陽光発電パネルや電気自動車用のバッテリーも、石炭を大量に利用した結果として安価に製造され、世界中に輸出されている。

バイデン政権がCO2を減らしたいなら、中国こそが問題なのだ。人権・領土問題と共に、CO2も中国の問題として論じ、その異形の台頭を挫くべきだ。

第2に米国と共有すべきは、温暖化対策が日本と自由諸国に及ぼす害の認識だ。

日本のCO2数値目標を深堀りすると、石炭利用が困難になる。石炭の主な用途は発電と製鉄だ。

日本の石炭火力は全て合計しても約5000万キロワットだが、中国はこれを上回る石炭火力を僅か1年で建設している。日本がCO2を理由に石炭火力を減らすのは馬鹿げている。粗鋼生産量では中国は日本の10倍以上もあるのみならず、日本の製鉄業は年々空洞化している。日本がコストをかけてまでCO2を減らすのは愚策だ。

日本は中国と対峙している。自由、民主といった普遍的価値を守り、領土を保全するためには、経済力を含めた総合的な国力が必要だ。このためには、安定・安価な石炭火力発電や製造業の基幹である製鉄業は堅持すべきだ。

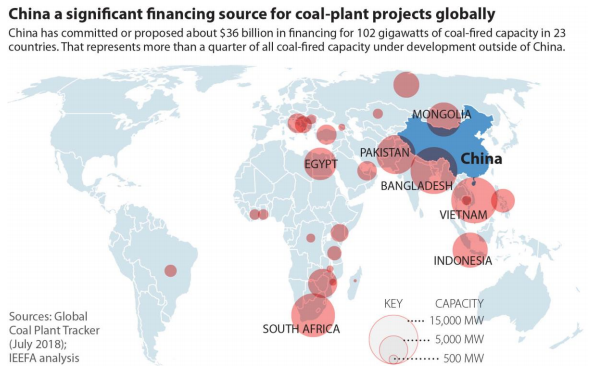

民主党のケリー気候変動特使は海外の石炭火力事業からの日本の撤退も求めている模様だが、これも有害だ。そもそも貧しい国々の経済開発の機会を奪うことは道義にもとる。のみならず、既に世界の石炭火力事業の半分以上を手掛けている中国に乗じる機会を与えてしまう。既に、中国を除く世界全体の石炭火力の4分の1は中国によってファイナンスされている、との報告がある(図2)。日本などの自由諸国の石炭火力事業からの撤退は、単に中国に事業を譲るだけになってしまう。

化石燃料を使用するなという理不尽を米国が宣教師的に押し付ける程に、権威主義的な諸国はますます中国に傾斜し、自由主義的な諸国は経済開発できず弱体化する。何たる愚策であろうか。

図2 石炭火力に対する中国のファイナンス(赤マル)

2019年時点で、中国は102ギガワット(原子力発電所約102基分)の海外事業に360億ドル(約3.6兆円)のファイナンスをしていた。これは中国以外の世界で進行中だった事業の4分の1以上にあたる。図はIEEFAによる。

関連記事

-

原子力の始まりが、政治の主導であった歴史を紹介している。中曽根氏の演説は格調高いが、この理想はなかなか活かされなかった。

-

8月中旬、ジャカルタで第2回AZEC(アジア・ゼロ・エミッション共同体)閣僚会合が開催された。 AZECは脱炭素化を推進するアジア諸国による枠組みとして岸田首相が2022年1月の施政方針演説で提唱したものであり、日本の技

-

原子力をめぐる論点で、専門家の意見が分かれているのが核燃料サイクルについての議論です。GEPRは多様な観点から問題を分析します。再処理は進めるにしても、やめるにしても多くの問題を抱えます。

-

今回はテッド・ノードハウス(ブレークスルー研究所所長 兼 キヤノングローバル戦略研究所International Research Fellow)が公開した記事を紹介する(The Economist 記事、そのブログによ

-

この4月に米国バイデン政権が主催した気候サミットで、G7諸国はいずれも2050年までにCO2ゼロを目指す、とした。 コロナ禍からの経済回復においても、グリーン・リカバリーということがよく言われている。単なる経済回復を目指

-

米朝首脳会談の直前に、アメリカが「プルトニウム削減」を要求したという報道が出たことは偶然とは思えない。北朝鮮の非核化を進める上でも、日本の核武装を牽制する必要があったのだろう。しかし日本は核武装できるのだろうか。 もちろ

-

刻下の日本におけるエネルギー問題(電力供給問題)が中小企業に及ぼす負の影響について、安定供給・価格上昇・再生可能エネルギー導入・原発再稼働などの側面から掘り下げてみたい。

-

4月30日に、筆者もメンバーとして参加する約束草案検討ワーキングにおいて、日本の温暖化目標の要綱が示され、大筋で了承された。

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間