気候モデルは海水も熱過ぎる

Gudella/iStock

過去の気温上昇について、気候モデルは観測に比べて過大評価していることは何回か以前に書いた(例えば拙著をご覧頂きたい)。

今回は、じつは海水温も、気候モデルでは熱くなりすぎていることを紹介する。

海水温は、気候システムに余分なエネルギーがどれだけ蓄積しているかを見るための良いモノサシになる。

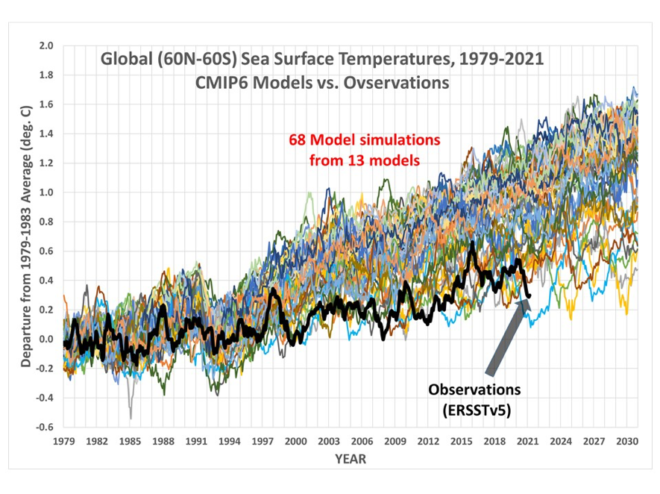

図1は、元NASAで地球温暖化の観測の第一人者であるロイ・スペンサーが作成したもの。

13個の異なる気候モデルを用いた68本のシミュレーション計算結果について、1979年以降の月ごとの地球の大部分(北緯60度から南緯60度まで)の平均海面水温の変化を示している。

1979年以来の42年間の観測(太い黒線)を見ると、平均的な気候モデルが示すよりも、現実には遥かにゆっくりとしか海面水温は上昇していないことが分かる。

図1 海面水温の変化。68のシミュレーションと観測値(ERSSTv5データセット)の比較。

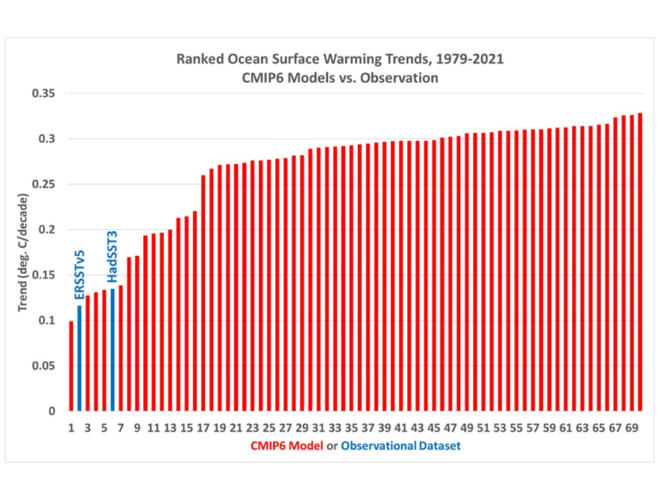

この1979年以降の温度の変化について、より正確に比較するために、水温上昇の傾向を線形回帰計算で求めて、スペンサーは図2を示している。

水色で示されたERSSTv5とHadSST3というのは、海面水温(Sea Surface Temperature, SST)のデータセットである。この2つの観測データセットは世界で最もよく頻繁に用いられているものだ。

図から、この2つの観測データセットにおける水温上昇の速さ(図中縦軸は10年あたり℃)は0.12から0.13に過ぎないのに対して、ほとんどのシミュレーションは0.25を超えている。現実の水面温度の上昇は、シミュレーションの半分程度しか無かったことが分かる。

図2 水面の温度上昇速さ。68本のシミュレーションおよび2つの観測データセットの比較。

つまりシミュレーションのほとんどは、過去の水温上昇を現実の2倍もあったと計算している。

このようなシミュレーションを用いて将来の水温上昇を計算し、大雨や台風が増えたり強くなったりすると主張する論文やメディアは多い。結果は鵜呑みにせず、よくよく注意が必要だ。

関連記事

-

欧州委員会は1月1日、持続可能な経済活動を分類する制度である「EUタクソノミー」に合致する企業活動を示す補完的な委任規則について、原子力や天然ガスを含める方向で検討を開始したと発表した。 EUタクソノミーは、EUが掲げる

-

1. 東日本大震災後BWR初の原発再稼動 2024年10月29日東北電力女川原子力発電所2号機が再稼動しました。東日本大震災で停止した後13年半ぶりで、東京電力福島第一と同じ沸騰水型(BWR)としては初の再稼動になります

-

はじめに 地球温暖化に関する情報発信のあり方が、近年大きく変容している。 従来は科学者や教育機関が中心となって行ってきた知識の普及が、いまや国家機関や国際組織による「ナラティブの構築」と「異論排除」の政治的ツールと化しつ

-

筆者はかねがね、エネルギー・環境などの政策に関しては、科学的・技術的・論理的思考の重要さと有用性を強調してきたが、一方で、科学・技術が万能だとは思っておらず、科学や技術が人間にもたらす「結果」に関しては、楽観視していない

-

(前回:再生可能エネルギーの出力制御はなぜ必要か) 火力をさらに減らせば再生可能エネルギーを増やせるのか 再生可能エネルギーが出力制御をしている時間帯も一定量の火力が稼働しており、それを減らすことができれば、その分再エネ

-

米国ラムスセン社が実施したアンケート調査が面白い。 一言で結果を言えば、米国ではエリートはCO2の規制をしたがるが、庶民はそれに反発している、というものだ。 調査は①一般有権者(Voters)、②1%のエリート、③アイビ

-

2023年は、気候学にとって特別な年であった。世界各地の地上気象観測地点で、過去に比べて年平均気温が大幅に上昇したからである。 ところが残念なことに、科学者はこの異常昇温を事前に予測することができなかった。 CO2などに

-

「気候変動についての発信を目指す」気象予報士ら44人が共同声明との記事が出た。 マスコミ報道では、しばしば「物事の単純化」が行われる。この記事自体が「地球温暖化による異常気象が深刻化する中」との前振りで始まっており、正確

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間