環境税が地方の家計を直撃する 特に寒冷地は要注意

環境税の導入の是非が政府審議会で議論されている。この夏には中間報告が出る予定だ。

もしも導入されるとなると、産業部門は国際競争にさらされているから、家庭部門の負担が大きくならざるを得ないだろう。実際に欧州諸国ではそのようになっている。

Christian Horz/iStock

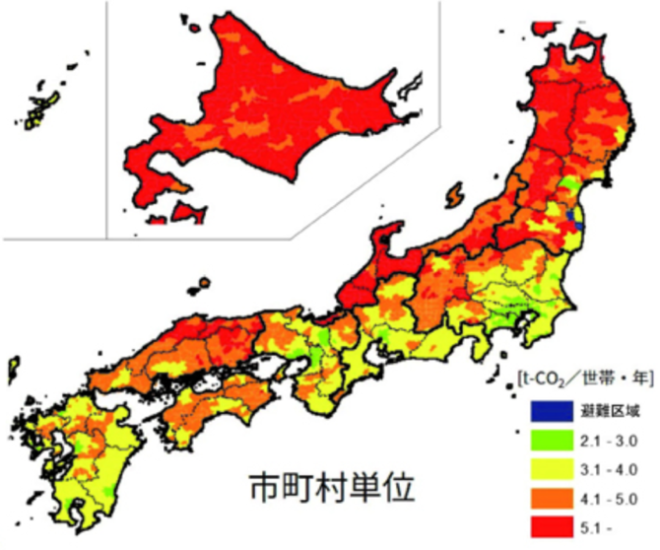

ではどの地方の負担が大きくなるだろうか。

市町村単位での世帯当たりCO2排出量の推計値を見ると、以下の特徴が分かる

- 都市より農村で多い。

- 寒冷地で多い。

この結果、東京・大阪などの都市部に比べて、北海道・東北などの農村部では、世帯あたりのCO2排出量が倍になっている。

図中赤く塗られているところが世帯あたり5トン以上のCO2を出しているところだ。

5トンのCO2を出している世帯は、仮に1トンCO2あたり5000円の環境税になるとして、負担は年間2万5千円になる。

環境税が導入されるとなると、過疎化や高齢化が進む北海道や東北などの地方にとって、特に重い負担になりそうだ。寒冷地の方は要注意である。

■

関連記事

-

スマートグリッドと呼ばれる、情報通信技術と結びついた新しい発送電網の構想が注目されています。東日本大震災と、それに伴う電力不足の中で、需要に応じた送電を、このシステムによって実施しようとしているのです。

-

私は友人と設計事務所を経営しつつ、山形にある東北芸術工科大学で建築を教えている。自然豊かな山形の地だからできることは何かを考え始め、自然の力を利用し、環境に負荷をかけないカーボンニュートラルハウスの研究に行き着いた。

-

前稿で触れた「気候変動の真実 科学は何を語り、何を語っていないか」については、このアゴラでも既に杉山大志氏とノギタ教授の書評が出ており、屋上屋を架すの感なしとしないが、この本体価格2200円の分厚い本を通読する人は少ない

-

2月24日にロシアがウクライナに侵攻して以来、世界各地でインフラの「不具合」が相次いでいる。サイバー攻撃が関与しているのか、原因は定かではないが・・・。 1. ドイツの風力発電 ドイツでは、2022年3月4日時点で、約6

-

原子力規制委員会は、運転開始から40年が経過した日本原子力発電の敦賀1号機、関西電力の美浜1・2号機、中国電力の島根1号機、九州電力の玄海1号機の5基を廃炉にすることを認可した。新規制基準に適合するには多額のコストがかか

-

世界の太陽光発電事業は年率20%で急速に成長しており、2026年までに22兆円の価値があると予測されている。 太陽光発電にはさまざまな方式があるが、いま最も安価で大量に普及しているのは「多結晶シリコン方式」である。この太

-

11月24日にCOP29が閉幕して、2035年までに、先進国は途上国への「気候資金」の提供額を年間3000億ドルまで増加させることを約束した。現在の為替レートで48兆円だ。 「気候資金」の内容は、①途上国が受ける気候災害

-

Climate activist @GretaThunberg addresses crowd at #FridaysForFuture protest during #COP26 pic.twitter.com/2wp

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間