セメント、鉄鋼、繊維・・脱炭素で壊滅危機ランキング

菅政権の下で「2030年CO2を46%減、2050年にCO2ゼロ」という「脱炭素」の目標が発表された。

y-studio/iStock

しかしながら、日本は製造業の国である。製造業は石油、ガス、石炭などを燃やしてエネルギーを得なければ成り立たない。

特にエネルギーを多く使う工程を抱えているいわゆる「エネルギー多消費産業」はいま、消滅の危機に瀕している。

では特に脆弱な産業は何か。

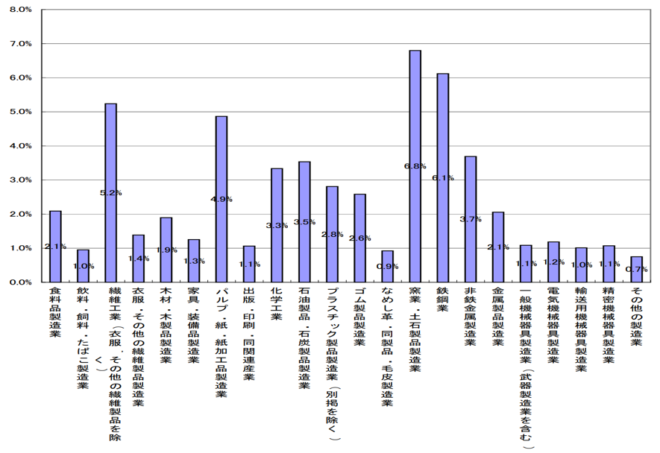

指標として「業種別の工場生産額に占めるエネルギーコスト比率」を見てみよう。

この値の意味であるが、これが大きいほど生産活動のためのエネルギーのコストがもともと大きい。したがって、エネルギーコストがいっそう跳ね上がると、国際競争に勝てなくなり、日本から消えてしまうことになる。

図 業種別の工場生産額に占めるエネルギーコスト比率 図は環境省による。データは平成13年のもの。

図を見ると、ランキングは、

1位 窯業・土石製品製造業 6.8%

2位 鉄鋼業 6.1%

3位 繊維工業 5.2%

4位 パルプ・紙・紙加工品製造業 4.9%

5位 非鉄金属製造業 3.7%

6位 石油製品・石炭製品製造業 3.5%

7位 化学工業 3.3%

・・・

となっている。なお窯業・土石とはセメント等の製造のことだ。

いま政府はCO2削減のためとして、大量に太陽光発電や洋上風力発電を導入しようとしているが、これは確実に電気代を押し上げる。また環境省は「炭素税」も検討しているが、これが降りかかるとなると、ここに挙げたエネルギー多消費産業は消滅の危機に瀕することになる。

すでに日本の製造業は産業空洞化が大幅に進んでいる。「脱炭素」政策がとどめの一撃になってしまってはいけない。

工場は雇用を生み、地域を支える。産業を守るために、地元、労働者と一体になって企業は声を上げるべきだ。

■

関連記事

-

(前回:米国の気候作業部会報告を読む②:地球緑色化(グローバル・グリーニング)) 気候危機説を否定する内容の科学的知見をまとめた気候作業部会(Climate Working Group, CWG)報告書が2025年7月2

-

「ブラックアウト・ニュース」はドイツの匿名の技術者たちがドイツの脱炭素政策である「エネルギーヴェンデ(転換)」を経済自滅的であるとして批判しているニュースレター(ドイツ語、一部英語、無料)だ。 そのブラックアウト・ニュー

-

日本政府はどの省庁も「気候変動のせいで災害が激甚化・頻発化している」と公式文書に描いている。だから対策のために予算ください、という訳だ。 表1を見ると、内閣府、内閣官房、環境省、国土交通省、農林水産省、林野庁とみな「激甚

-

あらゆる問題で「政治主導」という言葉が使われます。しかしそれは正しいのでしょうか。鳩山政権での25%削減目標を軸に、エネルギー政策での適切な意思決定のあり方を考えた論考です。GEPRの編集者である石井孝明の寄稿です。

-

はじめに:なぜ善意の政策が混乱を生むのか 近年、欧州を中心に移民政策を巡る混乱が続いている。人道や多様性を掲げたはずの政策が、なぜ社会分断や治安悪化を招いてしまったのか。この問いに対し、感情論やイデオロギーではなく、構造

-

アゴラ研究所、またその運営するエネルギー問題のバーチャルシンクタンクであるGEPR(グローバルエナジー・ポリシーリサーチ)は、9月27日に静岡市で常葉大学と共催で、第3回アゴラ・シンポジウム『災害のリスク 東日本大震災に何を学ぶか』を行った。

-

前回に続き、米国マンハッタン研究所の公開論文「エネルギー転換は幻想だ」において、マーク・ミルズが分かり易い図を発表しているので簡単に紹介しよう。 どの図も独自データではなく国際機関などの公開の文献に基づいている。 205

-

太陽光や風力など、再生可能エネルギー(以下再エネ)を国の定めた価格で買い取る「固定価格買取制度」(FIT)が7月に始まり、政府の振興策が本格化している。福島原発事故の後で「脱原発」の手段として再エネには全国民の期待が集まる。一方で早急な振興策やFITによって国民負担が増える懸念も根強い。

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間