欧米は化石燃料産業を支援して日本だけ例外という実態

この4月に米国バイデン政権が主催した気候サミットで、G7諸国はいずれも2050年までにCO2ゼロを目指す、とした。

コロナ禍からの経済回復においても、グリーン・リカバリーということがよく言われている。単なる経済回復を目指すのではなく、化石燃料から再生可能エネルギーへのシフトを進める、という考え方だ。そして実際に、グリーン投資のプランは、各国政府によって大きく宣伝されている。

BrianAJackson/iStock

けれども、実態はどうなのか。最近出た報告によると、衝撃的なことに、じつは化石燃料への支援の方が多かった(解説記事)。

この報告は慈善団体 Tearfund が国際持続可能開発研究所 (IISD) および海外開発研究所 (ODI) と協力して発表したものだ。

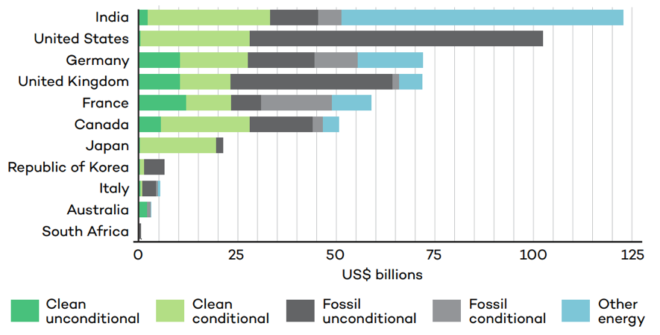

図は、G7諸国(カナダ、フランス、ドイツ、イタリア、日本、英国、米国)および気候サミットに招待された4か国において、2020年1月から 2021年3月までの間に政府がどのような支援を約束したか、まとめたものだ。

図中、緑色・薄緑色は再生可能エネルギーなど、同報告が「グリーン」とカテゴリー分けした支援。黒色・灰色は化石燃料関連の支援。色の濃淡は、濃い色が無条件の支援で、薄い色がCO2削減の約束をさせるなどの条件付きの支援、という区別である。水色は分類不可能なものである。図の横軸の単位は10億米ドルだから、日本円にすると約1000億円となる。

さて日本について見ると、日本政府がNEDOを経由して今後10年間で2兆円を拠出するというグリーンイノベーション基金が大きく、他にはJALやANAへの支援が化石燃料関連として計上されている。

図から、G7諸国はたしかに再生可能エネルギーへの支援もあるが、それ以上に化石燃料関連への支援が大きいことが分かる。同報告にはこの国別の内訳が整理されており、航空産業や運輸産業への支援が大きいことが読み取れる。

この分析によると、温暖化対策に熱心だとされるバイデン政権も、何のことはない、グリーン支援は日本とあまり金額は変わらず、その倍以上を航空や運輸などの化石燃料産業への支援に費やしている訳だ。

日本ももっと化石燃料産業への支援をした方が経済回復のために良いのかもしれない。

■

関連記事

-

電力危機の話で、わかりにくいのは「なぜ発電所が足りないのか」という問題である。原発が再稼動できないからだ、というのは正しくない。もちろん再稼動したほうがいいが、火力発電設備は十分ある。それが毎年400万kWも廃止されるか

-

The Guardianは2月4日、気候変動の分野の指導的な研究者として知られるジェームズ・ハンセン教授(1988年にアメリカ議会で気候変動について初めて証言した)が「地球温暖化は加速している」と警告する論文を発表したと

-

昨年発足した原子力規制委員会(以下、規制委員会)の活動がおかしい。脱原発政策を、その本来の権限を越えて押し進めようとしている。数多くある問題の中で、「活断層問題」を取り上げたい。

-

「気候変動の真実 科学は何を語り、何を語っていないか」については分厚い本を通読する人は少ないと思うので、多少ネタバラシの感は拭えないが、敢えて内容紹介と論評を試みたい。1回では紹介しきれないので、複数回にわたることをお許

-

NSのタイムラインに流れてきたので何気なく開いてみたら、たまたま先日指摘した日経エネルギーNextさんの特集の第2回でした。 こちらも残念かつ大変分かりにくい内容でしたので、読者諸兄が分かりやすいよう僭越ながら補足いたし

-

1月10日の飛行機で羽田に飛んだが、フランクフルトで搭乗すると、機内はガラガラだった。最近はエコノミーからビジネスまで満席のことが多いので、何が起こったのかとビックリしてCAに尋ねた。「今日のお客さん、これだけですか?」

-

気候研究者 木本 協司 地球温暖化は、たいていは「産業革命前」からの気温上昇を議論の対象にするのですが、じつはこのころは「小氷河期」にあたり、自然変動によって地球は寒かったという証拠がいくつもあります。また、長雨などの異

-

小泉環境大臣がベトナムで建設予定の石炭火力発電所ブンアン2について日本が融資を検討していることにつき、「日本がお金を出しているのに、プラントを作るのは中国や米国の企業であるのはおかしい」と異論を提起している。 小泉環境相

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間