中国、インド、ロシア、豪州・・炭鉱開発は止まらない

CO2を多く排出するとして、ここのところ先進国ではバッシングを受けている石炭事業だが、世界には多くの炭鉱開発計画がある。

erlucho/iStock

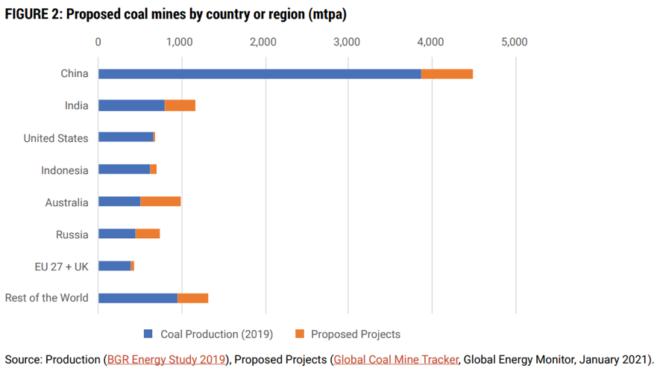

最近出た環境団体グローバル・エナジー・モニターの報告によると、世界で提案されている新しい炭鉱開発事業は合計で年間22億トンの産出量に上り、これがすべて実現するとなると、現在の世界の石炭生産量から30%の増加になるという。(解説記事)

図は、国ごとに、2019年現在の石炭産出量を青で、現在提案されている炭鉱開発事業をオレンジで書いたもの。

炭鉱開発事業は432件に上り、中国、ロシア、インド、オーストラリアの少数の州が新規開発事業の77% (年間17億トン) を担っていることがわかった。

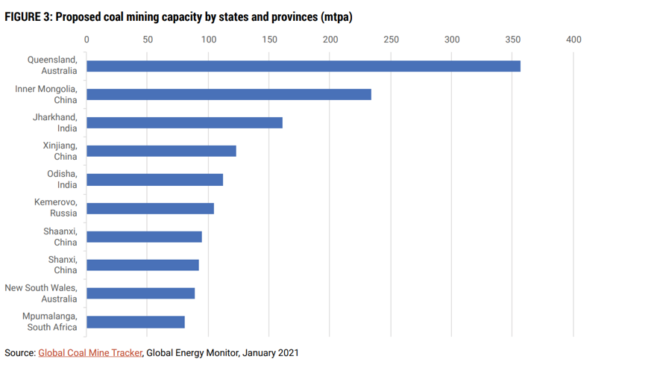

州ごとのランキングでは以下の図のようになる:

1位は豪州北東部のクイーンズランドで約350mtpa。mtpa(=mega ton per annumの略)とは年間100万トンの意味だから、実現すれば年間3.5億トンの生産量、ということになる。日本の年間消費量は1.88億トンだから、その2倍近くとなる。

豪州からは9位にニューサウスウェールズもランクインしている。

2位以下には中国から内モンゴル、新疆、陝西、山西と、4つの省・自治区の名前が見える。

インドからは3位のジャルカンド、5位のオディーシャー(旧名オリッサ)がある。

6位にはロシア、10位には南アフリカからランクインしている。

同報告によると、提案されている炭鉱のうち年間生産量にして4分の3(年間16億トン) は計画の初期段階にあり、キャンセルされる可能性があるけれども、4分の1(年間6億トン)はすでに建設中である、としている。

さて今後どうなるか。先進国では石炭バッシングの動きがあるので、豪州の炭鉱開発には影響があるかもしれない。

その一方で、新興国である中国、インド、ロシア、南アフリカでは、経済開発はもちろん重要であるから、そう簡単に止める訳にはいかないだろう。特に中国・インドでは事業の担い手は国営企業であり、民営企業が運営する先進国の事業よりも環境運動の影響を受けにくい。

石炭は国際的に貿易されているから、豪州の炭鉱開発が止まると、中国やロシアの炭鉱事業者はライバルが減って喜ぶことになるだろう。

中国・ロシアと先進国環境運動家には、奇妙な同盟関係が成立している訳だ。

■

関連記事

-

シナリオプランニングは主に企業の経営戦略検討のための手法で、シェルのシナリオチームが“本家筋”だ。筆者は1991年から95年までここで働き、その後もこのチームとの仕事が続いた。 筆者は気候変動問題には浅学だが、シナリオプ

-

筆者は繰り返し「炭素クレジット=本質的にはグリーンウォッシュ」と指摘してきました。そこで、筆者のグリーンウォッシュ批判に対して炭素クレジット推奨側が反論するために、自身がESGコンサルの立場になって生成AIと会話をしてみ

-

過去12ヶ月間の世界の強いハリケーン(台風、サイクロンを含む)の発生頻度は、過去40年で最も少ないレベルだった。 https://twitter.com/RogerPielkeJr/status/153026676714

-

2004年、ドイツの環境相だったユルゲン・トリッティン氏は、再生可能エネルギー促進のための賦課金は「月額わずか1ユーロ、アイスクリーム一個の値段だ」と語った。 しかしそれから20年経った今、皮肉な事態が起きている。ドイツ

-

日本でも、遺伝子組み換え(GMO)作物が話題になってきた。それ自体は悪いことではないのだが、このブログ記事に典型的にみられるように、ほとんどがGMOと農薬を混同している。これは逆である。GMOは農薬を減らす技術なのだ。

-

英国の大手大衆紙ザ・サンが、脱炭素に邁進する英国政府に、その経済負担について明らかにするように社説で迫っている。 記事概要は以下の通り: 政府が隠していた理由が判った。ボリス・ジョンソンが掲げた「2050年までに脱炭素」

-

IPCCの報告がこの8月に出た。これは第1部会報告と呼ばれるもので、地球温暖化の科学的知見についてまとめたものだ。何度かに分けて、気になった論点をまとめてゆこう。 まずはCO2等の排出シナリオについて。これまでCO2等の

-

簡単な概算方法と驚愕の結論 太陽光発電等の再生可能エネルギーの賦課金は年々増大しており、今や年間2.4兆円に上る。ではこれで、気温はどれだけ下がり、豪雨は何ミリ減ったのか? 簡単に概算する方法を紹介する。驚愕の結論が待っ

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間