2030年46%削減への果敢な挑戦⑥ 〜再エネ資源の乏しい日本が取り得る戦略は

国際環境経済研究所主席研究員 中島 みき

4月22日の気候変動サミットにおいて、菅総理は、2050年カーボンニュートラルと整合的で野心的な目標として、2030年度の温室効果ガスを2013年度比で46%削減、さらには50%の高みに挑戦すると表明。これまでの26%削減目標から7割以上引き上げる野心的な数値を示したが、実現への道筋はどうなるのか、主に電力セクターに焦点をあて、8回に分けてお伝えする。第4回まで、米国の環境・エネルギー政策動向、日本の再エネ資源のポテンシャルの実情、エネルギーセキュリティや安定供給、雇用からみた課題などについて紹介した。第6回の本稿では、前回(第5回)に引き続き、カーボンニュートラルに向けた検討の視点のうち、経済合理性の視点について述べた後、安全性の視点からの課題をお伝えしたい。

5.カーボンニュートラル検討の視点:米国との対比を交え

(4) 経済合理性の視点(第5回からの続き)

④ 再エネ大量導入に伴い広域機関が検討中の系統安定化費用

電力系統は、系統全体で瞬時瞬時の需要と供給のバランス(需給バランス)を一致させ、周波数を一定に保つだけでなく、電圧を一定に保ち注43) 、かつ系統安定度を維持することなどが必要である。

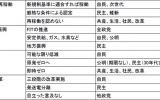

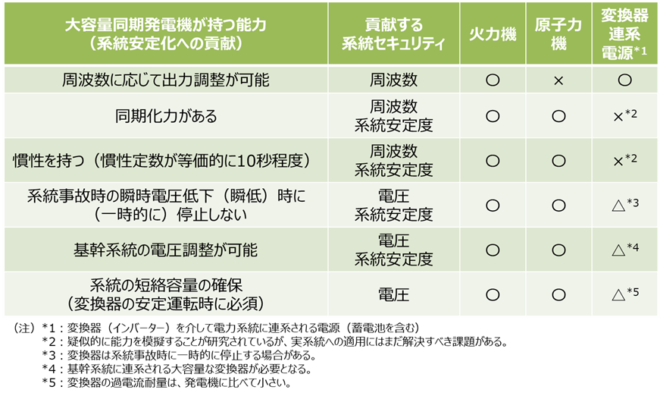

これまでの電力系統は、周波数50/60Hzの交流系統で、同じ50/60[サイクル/秒]の回転速度で回転している火力や原子力などの同期発電機により安定的に電気を送ってきた。一方、太陽光発電や風力発電、蓄電池などは変換器(インバーター)を介して系統に連系するので、自ら回転力を生み出さない(非同期である)。仮に、周波数が適正な範囲(±0.2Hz)を超えて不安定になれば、需要家の電気機器に影響が生じる可能性がある。さらに、同期化力が減少すると、例えば送電線に落雷が発生した際、被雷した送電線は一時的に電圧が低下し、送電できなくなると、発電機が同期運転を継続することができず、他の電源が連鎖脱落し、ひいてはブラックアウトに至る可能性がある。

また、インバーターを介する再エネ電源は、慣性力(一部の電源が事故等により脱落したとき、一定時間・一定速度を維持する力)も持ち合わせていない。慣性力が低下すると、電源脱落時の周波数低下のスピードが速くなり、他の電源が連鎖脱落すると、ひいてはブラックアウトに至る可能性がある注44)。

大容量同期発電機が有する能力 出典:電力中央研究所より筆者加筆

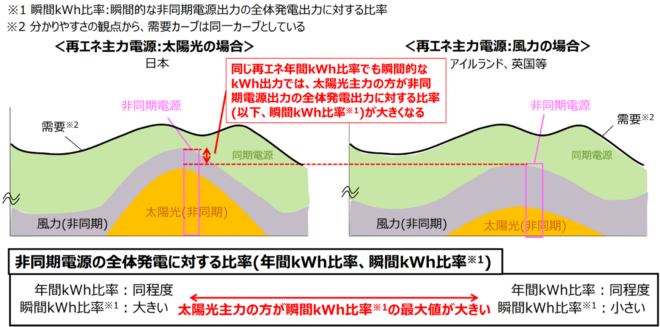

日本の場合、再エネ導入が先行する海外諸国と比較して、風力発電よりも太陽光発電の導入が進んでおり、結果として、年間の発電電力量に占める非同期電源の比率が他国と同程度であっても、昼間時間帯で瞬間的に非同期電源の比率が大きくなりやすいと考えられる。

日本と他国の再エネ導入状況(需給バランス)の違い 出典:OCCTO

政府の審議会では、瞬時的な非同期電源比率が50%を超過すると、大規模発電所が緊急停止した場合に、慣性力不足等から広範囲の停電リスクが増大する可能性があるとの分析注45) が報告されている。今後、2030年まで現行の政策を継続した場合に見込まれる導入量(約2,700億kWh)まで拡大が進んだ場合、非同期電源の割合が50%を超える時間帯が年間の約6%となるとの想定である。広域機関では、対応策を検討し、その費用対効果を確認していくとしており、具体的な対策案としては、同期発電機の維持、同期調相機の設置、再エネ・蓄電池の疑似慣性機能などを挙げている注46) 。しかし、例えばインバータにより同期機の慣性応答を模擬する疑似慣性機能は、制御方式にもよるが速応性、安定性などの点で現状では課題があり、電源脱落直後の周波数の低下速度の抑制効果は限定的となる懸念があることなどから、引き続き、技術開発状況を確認していくことが必要としている注47) 。

ある程度太陽光発電の導入が進み、非同期電源比率が高くなると、追加的に太陽光発電の発電量を市場に投入しても、系統システムに貢献する価値は低くなる。一方、自然変動電源と大容量蓄電池をともに有する場合など、非同期電源比率を抑えながら再エネを導入することも考えらえる。同期化力・慣性力の維持に向け、費用対効果を勘案した対策が求められる。

(5) 安全性の視点

米国では前出のDOE(2017)のエネルギーレビューにおいて、国家の安全保障、経済競争力、環境責任の3つ(下図水色)を長期的に目指すゴールとしている。

電力政策の目的と長期的なゴール 出典:DOE

一方、日本のエネルギー政策は、安全性(Safety)の確保を大前提として、安定供給(Energy security)、経済効率性(Economic efficiency)、環境適合性(Environment)のバランスをとる、いわゆる「S+3E」の考え方を基本としており、「安全性を大前提として」と明確に示している。

46%目標をうけた後の政府の審議会では、「非連続な高い目標の実現には、原子力を脱炭素電源としてしっかり位置づけるべき」、といったように、目標達成には原子力が不可欠との委員の声が寄せられた。当然ながら、原子力の活用は、安全に対する信頼回復が大前提となる。この点について、「(他の委員の)皆さんは原子力を進める声も多いが、やはり国民の信頼は回復していない」との声もある一方で、「原子力は国民の信頼が得られないというが、地域によっては着実に進展していて、見方によっては信頼回復が進んでいるともいえる。踏み込んだ判断をするべきだ」との意見もあった。こうした中、「原子力の利点や特性、そして震災後の安全性の向上について、識者が認識する現実と、国民の理解のギャップがあり、それを埋める努力が必要」との指摘もあった。

安全対策に関しては、福島事故の反省を踏まえ、規制と推進当局を分離する観点で、原子力規制委員会を設置し、新規制基準では、地震・津波の想定の見直しなど安全対策の抜本的な強化に加え、重大事故の発生防止の観点から、シビアアクシデント対策やテロ対策が新たに規定された。加えて、追加で対応すべき新たな知見が得られた場合は、新規制基準に反映し、既許可の発電所にも適用されることとなった。このように大幅に要求水準が引き上げられた新規制基準に対して、事業者は重層的な安全対策を実施するとともに、産業界の取組みの一つとして、安全性を自主的かつ継続的に向上させる原子力エネルギー協議会(ATENA)注48) を設立。取り組むべき共通的な技術課題を抽出し、産業界の各組織と連携して検討し、決めた対策について現場へ確実に落とし込むこととしている。

リスクはゼロになることはなく、継続して安全性を追求することが大前提となる。加えて、高レベル放射性廃棄物の最終処分についても、現世代の責任としてしっかり取り組むことは言うまでもない。

注43)日本では、標準電圧101ボルトの場合、101±6ボルト、標準電圧200ボルトの場合、202±20ボルトを超えない値とされている(電気事業法施行規則第44条)。

注44)慣性力が小さい場合、ある電源が脱落した時、当該電源の近辺に位置する同期電源の減速がより大きくなり、周波数の変化が増幅する。(以下リンクp.15参照)

https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/2021/files/chousei_61_04.pdf

注45)第40回・基本政策分科会

https://www.enecho.meti.go.jp/committee/council/basic_policy_subcommittee/2021/040/040_005.pdf

注46)https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/2020/files/chousei_57_03.pdf

注47)https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/2021/files/chousei_61_04.pdf

注48)https://www.atena-j.jp/

次回:「2030年46%削減への果敢な挑戦⑦」へ続く

【関連記事】

・2030年46%削減への果敢な挑戦①

・2030年46%削減への果敢な挑戦②

・2030年46%削減への果敢な挑戦③

・2030年46%削減への果敢な挑戦④

・2030年46%削減への果敢な挑戦⑤

編集部より:この記事は国際環境経済研究所 2021年6月22日の記事を転載させていただきました。オリジナル原稿を読みたい方は国際環境経済研究所公式ページをご覧ください。

関連記事

-

12月14日に投開票が行われる衆議院議員選挙。そこでの各党の選挙公約をエネルギーに焦点を当てて分析してみる。

-

スマートジャパン 3月14日記事。環境省が石炭火力発電所の新設に難色を示し続けている。国のCO2排出量の削減に影響を及ぼすからだ。しかし最終的な判断を担う経済産業省は容認する姿勢で、事業者が建設計画を変更する可能性は小さい。世界の主要国が石炭火力発電の縮小に向かう中、日本政府の方針は中途半端なままである。

-

原子力規制、日本のおかしさ 日本の原子力規制には多くの問題がある。福島原発事故を受けて、原子力の推進と規制を同一省庁で行うべきではないとの従来からの指摘を実現し、公取委と同様な独立性の高い原子力規制委員会を創設した。それに踏み切ったことは、評価すべきである。しかし、原子力規制委員会設置法を成立させた民主党政権は、脱原発の政策を打ち出し、それに沿って、委員の選任、運営の仕組みなど大きな問題を抱えたまま、制度を発足させてしまった。

-

政府の審議会で発電コスト試算が示された。しかしとても分かりずらく、報道もトンチンカンだ。 以下、政府資料を読みといて再構成した結論を簡潔にお示ししよう。 2040年に電力を提供するための発電コストをまとめたのが図1だ。

-

今後数年以内に日本が自国で使える以上のプルトニウムを生産することになるという、重大なリスクが存在する。事実が蓄積することによって、世界の核物質管理について、問題になる先例を作り、地域の緊張を高め、結果の蓄積は、有害な先例を設定し、地域の緊張を悪化させると、核テロの可能性を高めることになるだろう。

-

近年、再生可能エネルギー(再エネ)の主力電源化が推進される中で、太陽光や風力の出力変動に対応するために「火力や原子力をバックアップ電源として使えばいい」という言説が頻繁に見られるようになった。 この「バックアップ」という

-

2025年5月22日、米下院はトランプ大統領が「One Big Beautiful Bill(ビッグ・ビューティフル・ビル)」と呼ぶ歳出・歳入一括法案を、賛成215、反対214(棄権1)で可決した。 本法案の柱は、大規模

-

米国のプロフェッショナル・エンジニアであるRonald Stein氏と、3度目の共同執筆を行ったので、その本文を紹介する。 Net Zero emission ideologies is destructive to f

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間