地球の平均気温が上がると世界の死者は減る

権威ある医学誌The Lancet Planetary Healthに、気候変動による死亡率の調査結果が出た。大規模な国際研究チームが世界各地で2000~2019年の地球の平均気温と超過死亡の関連を調査した結果は、次の通りである。

- 「最適でない気温」によって、全世界で毎年508万人の超過死亡が出た。

- このうち寒さによる死者は459万人で、全死者の9.43%にあたる。

- 暑さによる死者は49万人で、0.91%である。

- 20年間に寒さによる超過死亡率は0.51%減り、暑さによる超過死亡率は0.21%増えた。

- 合計すると、気候変動で世界の超過死亡率は0.3%減った。

この20年の気候変動で、世界の死者は毎年15万人以上減った。この調子で今後も気温が上がると、温暖化で死者が増える以上に寒冷化で死者が減り、全死者は減るだろう。この論文はこう結論している。

世界の平均気温は10年ごとに0.26°C上昇し、寒さによる死者は大幅に減ったが、暑さによる死者はやや増えた。この結果は、地球温暖化が正味の気温に関連する死者をわずかに減少させる可能性があることを示している。

ただ地域的な片寄りが大きい。寒さによる死亡率が世界でもっとも高いのは、サブサハラのアフリカである。これは意外だが、アフリカでも冬は寒いので、気温を保つ住宅がないと死ぬのだ。東欧では、暑さで超過死亡率が世界平均の5倍以上である。

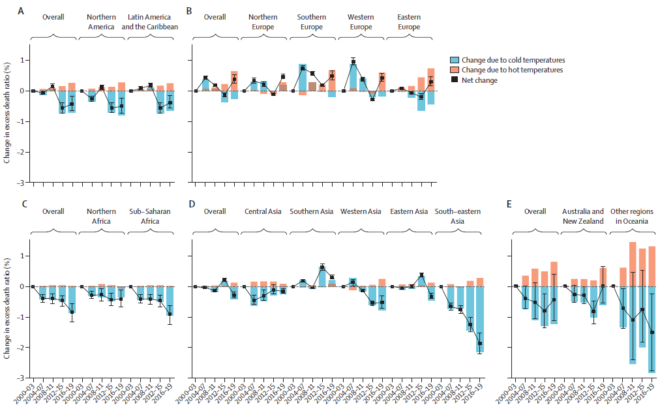

この20年の変化をみると、図のように寒さによる超過死亡率(青い部分)は、世界のほとんどの地域で減った。減少率が最大だったのは、東南アジアとオセアニアである。暑さによる超過死亡率(赤い部分)はほとんどの地域で増えたが、オセアニアと東欧で増加率が大きかった。

世界各地の10年間の超過死亡率の変化(%)

地球の平均気温はまだ「最適気温」より低い

今後については、この研究は「長期的には死亡負担が増えると予想される」と書いているが、「死亡負担」とは何のことか説明がない。過去20年で気温が0.5℃上がって死亡率が0.3%下がったのだから、今後しばらくは温暖化で死亡率は下がると予想される。

今回の調査には温暖化で起こる洪水などの災害による死者は含まれていないが、これも雪や氷河の災害が減るメリットとどっちが大きいかはわからない。今後、温暖化の死亡率が相対的に増えるとしても、それが寒冷化の死亡率を上回る日が、近い将来に来るとは考えられない。

気候変動で騒ぐ人々は、暗黙のうちに現在の気温が最適だと想定しているが、地球の平均気温が上がって死者が減るのは、地球の平均気温はまだ最適気温より低いことを示している。

最適気温はこの超過死亡率が下げ止まる気温だが、寒さによる死亡率は暑さの9倍。これが逆転するには、あと3℃以上の気温上昇が必要だろう。巨額のコストをかけて温暖化を止めるのは、無益というより有害なのだ。

関連記事

-

ドイツの風力発電偏重で電力の価格が急上昇 アメリカ・テキサス州の記者、ロバート・ブライス氏のブログによると、2024年12月11日と12日の2日間、風力発電の大幅な低下および気温の低下による需要増によって、電力市場のスポ

-

(前回:温室効果ガス排出量の目標達成は困難④) 田中 雄三 発展途上国での風力・太陽光の導入 発展途上国での電力需要の増加 季節変動と予測が難しい短期変動がある風力や太陽光発電(VRE)に全面的に依存するには、出力変動対

-

一枚岩ではない世界システム 2022年2月24日からのロシアによるウクライナへの侵略を糾弾する国連の諸会議で示されたように、世界システムは一枚岩ではない。国家として依拠するイデオロギーや貿易の実情それに経済支援の現状を考

-

東京電力の福島復興本社が本年1月1日に設立された。ようやく福島原発事故の後始末に、東電自らが立ち上がった感があるが、あの事故から2年近くも経った後での体制強化であり、事故当事者の動きとしては、あまりに遅いようにも映る。

-

EU農業政策に対する不満 3月20日、ポーランドのシュチェチンで農民デモに遭遇した。主要道路には巨大なトラクターが何百台も整然と停まっており、その列は延々と町の中心広場に繋がっていた。 広場では、農民らは三々五々、集会を

-

時代遅れの政治経済学帝国主義 ラワースのいう「管理された資源」の「分配設計」でも「環境再生計画」でも、歴史的に見ると、学問とは無縁なままに政治的、経済的、思想的、世論的な勢力の強弱に応じてその詳細が決定されてきた。 (前

-

福島原発事故の結果、現時点でも約16万人が避難しました。そして約650人の方が亡くなりました。自殺、精神的なダメージによって災害死として認定されています。

-

米国の保守系シンクタンクであるハートランド研究所が「STOPPING ESG」という特集ページをつくっているので紹介します。同研究所トップページのバナーから誰でも入ることができます。 https://www.heartl

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間