嫌われ者になったドイツの風力発電は危機的状況に

kamisoka/iStock

ドイツの風力発電産業は苦境に立たされている(ドイツ語原文記事、英訳)。新しい風力発電は建設されず、古い風力発電は廃止されてゆく。風力発電業界は、新たな補助金や建設規制の緩和を求めている。

バイエルン州には新しい風車と最寄りの住宅地との距離が風車の高さの10倍でなければならないという「10Hルール」がある。最近の風車は高さ200メートルなので、2キロの距離が必要となる。これで多くのプロジェクトが実施不可能になる。

他の州でも、無数の自然保護団体や市民グループが、景観が損なわれていること、低周波音などの騒音があること、それによって健康が脅かされていること、希少な鳥類が危険にさらされていること等を理由として、規制や訴訟などあらゆる手段を講じて風車の新設に反対している(朝日新聞記事)。

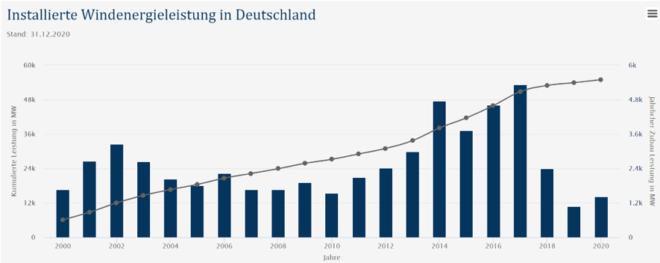

風力発電の停滞は統計にはっきり表れている。2016年にドイツで新たに設置された風力発電容量は4625メガワット(MW)に達し、2017年は更に増えて5334MWであった。だが2018年には2402MW、2019年には僅か1078MWにまで落ち込んだ。昨年も、1431MWで、連邦政府が目標としている年間2800MWを大きく下回った(図)。

(なお1000メガワットとは100万キロワットで、だいたい原子力発電所1つ分にあたる。ただし原子力発電はほぼフル出力で動き続けるが、風力発電は風任せで、相当に風が強いときしかフル出力にはならない点は違う)。

図 ドイツにおける風量発電設備容量(単位:MW)

棒グラフは毎年の新規建設設備容量(右軸)、折れ線グラフは累積の発電設備容量(左軸)

さらに悪いことに、多くの風力発電所が閉鎖の危機に瀕している。2000年から施行されているドイツの再生可能エネルギー法は、風力発電事業者に20年間の確実な補助金を保証してきた。だがこれは今後数年で切れる。補助金がなければ収益性はない。2025年までには、ドイツの陸上風力発電の4分の1以上に相当する15000MWの風力発電プロジェクトが失われる恐れがあるという。連邦政府には、操業継続のための資金援助を求める声が上がっている。

風力発電業界と緑の党は規制緩和を求めるが、多くの自治体や州の政治家は、風力発電の規制緩和に反対している。一度ここまで嫌われ者になってしまうと、復権は難しいだろう。

ドイツは2030年までに洋上風力発電を20000MW建設するとしているが、こちらは環境問題をクリアして順調に行くのだろうか。

洋上とは言っても岸から近ければ景観をそれなりに害するし、渡り鳥は衝突して死ぬかもしれない。深い海に立地すればコストも嵩む。

仮に洋上風力が上手く開発できても、陸上での閉鎖が相次げば、風力発電全体では減少に向かうのかもしれない。

■

関連記事

-

けさの「朝まで生テレビ!」は、3・11から7年だったが、議論がまるで進歩していない、というより事故直後に比べてレベルが落ちて、話が堂々めぐりになっている。特に最近「原発ゼロ」業界に参入してきた城南信金の吉原毅氏は、エネル

-

自然エネルギーの利用は進めるべきであり、そのための研究開発も当然重要である。しかし、国民に誤解を与えるような過度な期待は厳に慎むべきである。一つは設備容量の増大についての見通しである。現在、先進国では固定価格買取制度(FIT)と云う自然エネルギー推進法とも云える法律が制定され、民間の力を利用して自然エネルギーの設備増強を進めている。

-

トランプ大統領は、かなり以前から、気候変動を「いかさま」だと表現し、パリ協定からの離脱を宣言していた。第2次政権でも就任直後に一連の大統領令に署名し、その中にはパリ協定離脱、グリーンニューディール政策の終了とEV義務化の

-

太陽光発電と風力発電はいまや火力や原子力より安くなったという宣伝をよく聞くが、実際はそんなことはない。 複数の補助金や規制の存在が本当のコストを見えにくくしている。また火力発電によるバックアップや送電線増強のコストも、そ

-

Climate activist @GretaThunberg addresses crowd at #FridaysForFuture protest during #COP26 pic.twitter.com/2wp

-

去る4月16日に日本経済団体連合会、いわゆる経団連から「日本を支える電力システムを再構築する」と題する提言が発表された。 本稿では同提言の内容を簡単に紹介しつつ、「再エネ業界としてこの提言をどう受け止めるべきか」というこ

-

ここは事故を起こした東京福島第一原発の約20キロメートル以遠の北にある。震災前に約7万人の人がいたが、2月末時点で、約6万4000人まで減少。震災では、地震、津波で1032人の方が死者・行方不明者が出ている。その上に、原子力災害が重なった。

-

6月25日記事。バイデン副大統領が、米国でのインタビューで、習近平中国国家主席に、このような警告をしたと発言した。もちろん本音は中国への牽制だろうが、米国の警戒感もうかがえる。

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間