IPCC報告の論点③:熱すぎるモデル予測はゴミ箱行きに

IPCCの報告がこの8月に出た。これは第1部会報告と呼ばれるもので、地球温暖化の科学的知見についてまとめたものだ。何度かに分けて、気になった論点をまとめてゆこう。

aapsky/iStock

地球温暖化の予測には気候モデルが使われる。今回IPCCで用いられたのはCMIP6と呼ばれる第6世代のモデル群だ。

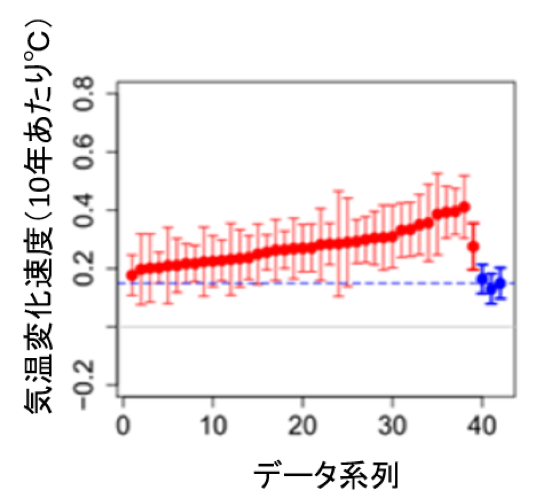

ところがこの第6世代、CO2を増やすと気温が上昇しすぎる、という問題点が指摘されていた。つまり過去について、CO2濃度をインプットすると、ほとんどのモデルの気温の計算値が観測値よりも高くなる傾向があった(図1:更に詳しくは拙著「地球温暖化のファクトフルネス」を参照)。第6世代モデルの計算結果は熱くなり過ぎて観測値を再現できない、という問題点はサイエンス記事でも指摘されていた。

図1 気温変化速度の比較。赤はモデル計算値、青は観測値。気温は地球全体の地表から高度9000メートルまでの平均値。

出典:McKitrick & Christy, 2020

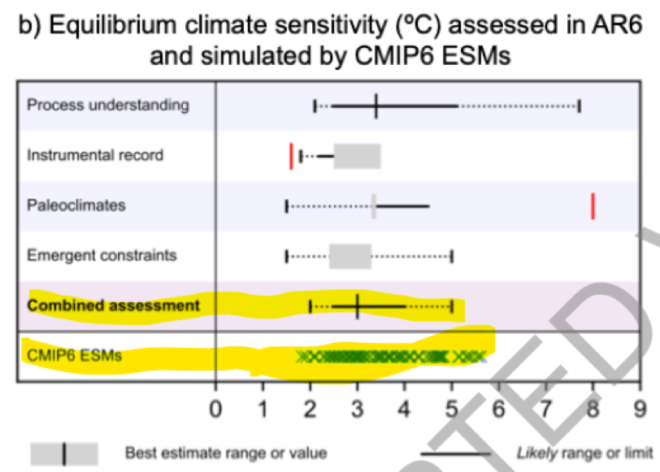

このことは、今回のIPCC報告を見ても解る。図2は、要約にある図で、気候感度(=CO2濃度を倍増した場合の地球の気温上昇)を示したものだ。黄色ハイライトした部分は、Combined Assessment となっており、これが今回のIPCC報告で提示された数値で、ベスト推計で3℃、不確実性の幅はだいたい2.5℃から4℃となっている。この数字は頻繁に報道されている。

けれども、その下のCMIP6 ESMsという第6世代の計算結果を見ると、だいぶばらついていて、上限とされた4℃を大きく上回っているものも多い。

これは重大だ。

なぜなら、地球温暖化による熱波、豪雨や農業被害などの計算に、これらの気候モデル計算の結果が使われているからだ。

図2 AR6とCMIP6 ESMでシミュレーションされた気候感度

従って、どのような被害予測の計算であれ、その前提となっている気候モデルについて、よくよく検証しないといけない。もし過去もろくに再現できない、「熱すぎる」気候モデルであれば、研究者には気の毒だが論文はゴミ箱行きだ。ゆめゆめ、政策判断には使えない。

■

1つの報告書が出たということは、議論の終わりではなく、始まりに過ぎない。次回以降も、あれこれ論点を取り上げてゆこう。

次回:「IPCC報告の論点④」に続く

【関連記事】

・IPCC報告の論点①:不吉な被害予測はゴミ箱行きに

・IPCC報告の論点②:太陽活動の変化は無視できない

・IPCC報告の論点③:熱すぎるモデル予測はゴミ箱行きに

・IPCC報告の論点④:海はモデル計算以上にCO2を吸収する

・IPCC報告の論点⑤:山火事で昔は寒かったのではないか

・IPCC報告の論点⑥:温暖化で大雨は激甚化していない

・IPCC報告の論点⑦:大雨は過去の再現も出来ていない

・IPCC報告の論点⑧:大雨の増減は場所によりけり

・IPCC報告の論点⑨:公害対策で日射が増えて雨も増えた

・IPCC報告の論点⑩:猛暑増大以上に酷寒減少という朗報

・IPCC報告の論点⑪:モデルは北極も南極も熱すぎる

・IPCC報告の論点⑫:モデルは大気の気温が熱すぎる

・IPCC報告の論点⑬:モデルはアフリカの旱魃を再現できない

・IPCC報告の論点⑭:モデルはエルニーニョが長すぎる

・IPCC報告の論点⑮:100年規模の気候変動を再現できない

・IPCC報告の論点⑯:京都の桜が早く咲く理由は何か

・IPCC報告の論点⑰:脱炭素で海面上昇はあまり減らない

・IPCC報告の論点⑱:気温は本当に上がるのだろうか

・IPCC報告の論点⑲:僅かに気温が上がって問題があるか?

・IPCC報告の論点⑳:人類は滅びず温暖化で寿命が伸びた

・IPCC報告の論点㉑:書きぶりは怖ろしげだが実態は違う

・IPCC報告の論点㉒:ハリケーンが温暖化で激甚化はウソ

・IPCC報告の論点㉓: ホッケースティックはやはり嘘だ

・IPCC報告の論点㉔:地域の気候は大きく変化してきた

・IPCC報告の論点㉕:日本の気候は大きく変化してきた

■

関連記事

-

ロイターが「世界の海面上昇は史上最高になり、海面が毎年4.5センチ上がる」というニュースを世界に配信した。これが本当なら大変だ。この調子で海面が上がると、2100年には3.6メートルも上がり、多くの都市が水没するだろう。

-

今月末からCOP26が英国グラスゴーで開催される。もともと2020年に開催予定だったものがコロナにより1年延期しての開催となったものである。 英国はCOP26の開催国となった時点から鼻息が荒かった。パリ協定の実施元年にあ

-

よく日本では「トランプ大統領が変人なので科学を無視して気候変動を否定するのだ」という調子で報道されるが、これは全く違う。 米国共和党は、総意として、「気候危機説」をでっちあげだとして否定しているのだ。 そしてこれは「科学

-

2023年から24年にかけて、急激に世界の気温が上昇して、「地球温暖化が加速している!」と大騒ぎをしている人々がいた。 ところがいま、その気温は、急激に降下している。下の図1は、人工衛星の観測による大気の気温の変化である

-

アゴラ研究所の運営するエネルギーのバーチャルシンクタンクGEPR(グローバルエナジー・ポリシーリサーチ)はサイトを更新しました。

-

IPCCの報告がこの8月に出た。これは第1部会報告と呼ばれるもので、地球温暖化の科学的知見についてまとめたものだ。何度かに分けて、気になった論点をまとめてゆこう。 地球温暖化による大雨の激甚化など起きていない。 今回のI

-

はじめに 原子力にはミニトリレンマ[注1]と呼ばれている問題がある。お互いに相矛盾する3つの課題、すなわち、開発、事業、規制の3つのことである。これらはお互いに矛盾している。 軽水炉の様に開発済みの技術を使ってプラントを

-

経済産業省は再エネ拡大を「燃料費の大幅削減策」として繰り返し訴えている。例えば2024年1月公表の資料では〈多大な燃料費削減効果を有する〉と強調した※1)。 2022年以来、未曽有の化石燃料価格高騰が起きたから、この局面

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間