IPCC報告の論点⑧:大雨の増減は場所によりけり

IPCCの報告がこの8月に出た。これは第1部会報告と呼ばれるもので、地球温暖化の科学的知見についてまとめたものだ。何度かに分けて、気になった論点をまとめてゆこう。

BarrySheene/iStock

以前、「IPCC報告の論点⑥」で、IPCCは「温暖化で大雨は増えたとは言えない」としていることを紹介した。

今回は少し詳しくデータを見てみよう。

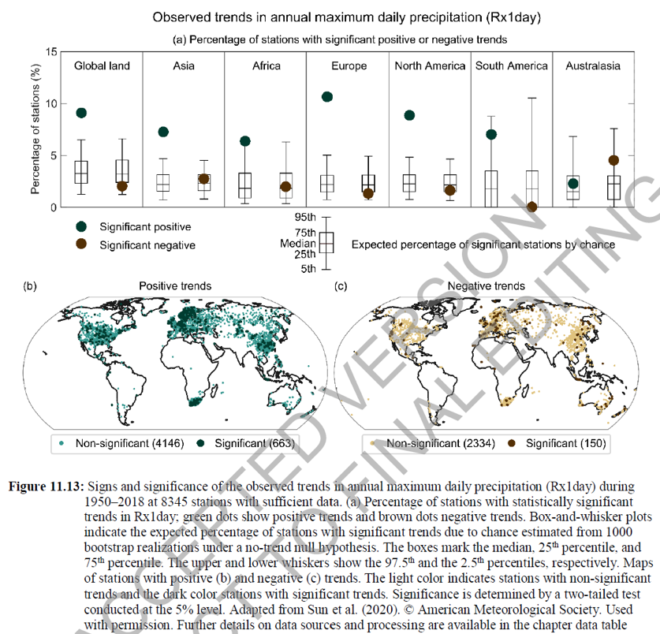

図は、世界中の観測所で、過去の大雨の傾向について観測した結果である。ここで大雨の傾向の指標としては、「年間で最も雨量が多かった1日の雨量」を採用している。観測期間は1950年から2018年の間である。

(b)でpositive trendsとあるのはその雨量が増大傾向にあった地点である。統計的に有意な増加があったのが663地点、増加があったが統計的に有意ではないのが4146地点となっている。

(c)でnegative rendsとあるのはその雨量が減少傾向にあった地点である。統計的に有意な減少があったのが150地点、減少があったが統計的に有意ではないのが2334地点となっている。

(a)は(b)(c)のデータをまとめて分析したもの。(b)(c)で有意な傾向があった地点を、全地点に占める割合で示している。左から、地球全体、アジア、アフリカ、欧州、北米、南米、オーストラリアとなっている。

緑が有意に増加した地点の割合で、地球全体では9%ぐらい。赤は有意に減少した地点の割合で地球全体では2%ぐらい。誤差幅が示してあるのは、その範囲であれば、有意と言っても偶然によって有意になっている可能性のある範囲である。

これを見ると、大雨の雨量が有意に増大している地点数は地球全体で9%ぐらいであり、だいたいの地域で傾向は同じになっている。他方で有意に減少している地点はあるが、どれも偶然で有意に出ただけかもしれない。

と、以上を見ると、有意に大雨が増大した地域が結構ある、ということになる。

ただし、地点ごとにみれば、どこでも雨量が増大しているわけはなく、減少しているところも結構多い。それに、有意に増大しているといえる地点は全体の1割以下しかない。

なおデータについては偏りがあり、アフリカ・南米・インドなどの広大な地域でデータがほとんどない(なぜか日本も無いように見えるが、いったいどうしたことか)。それから1950年からの長い時間にわたるデータなので、データの性質も本当は1つ1つ吟味が必要である。特に降雪量は測定方法の影響を受けやすい。また革命や内乱のあった国もあるが、データは確かなのだろうか。

以上のような課題はあるものの、大雨の雨量増大を観測した地点が結構あり、それがとくに北米や欧州には多いようだ。

ではこの原因は地球温暖化なのか? 次回、別のデータをお見せしよう。

■

1つの報告書が出たということは、議論の終わりではなく、始まりに過ぎない。次回以降も、あれこれ論点を取り上げてゆこう。

次回:「IPCC報告の論点⑨」に続く

【関連記事】

・IPCC報告の論点①:不吉な被害予測はゴミ箱行きに

・IPCC報告の論点②:太陽活動の変化は無視できない

・IPCC報告の論点③:熱すぎるモデル予測はゴミ箱行きに

・IPCC報告の論点④:海はモデル計算以上にCO2を吸収する

・IPCC報告の論点⑤:山火事で昔は寒かったのではないか

・IPCC報告の論点⑥:温暖化で大雨は激甚化していない

・IPCC報告の論点⑦:大雨は過去の再現も出来ていない

・IPCC報告の論点⑧:大雨の増減は場所によりけり

・IPCC報告の論点⑨:公害対策で日射が増えて雨も増えた

・IPCC報告の論点⑩:猛暑増大以上に酷寒減少という朗報

・IPCC報告の論点⑪:モデルは北極も南極も熱すぎる

・IPCC報告の論点⑫:モデルは大気の気温が熱すぎる

・IPCC報告の論点⑬:モデルはアフリカの旱魃を再現できない

・IPCC報告の論点⑭:モデルはエルニーニョが長すぎる

・IPCC報告の論点⑮:100年規模の気候変動を再現できない

・IPCC報告の論点⑯:京都の桜が早く咲く理由は何か

・IPCC報告の論点⑰:脱炭素で海面上昇はあまり減らない

・IPCC報告の論点⑱:気温は本当に上がるのだろうか

・IPCC報告の論点⑲:僅かに気温が上がって問題があるか?

・IPCC報告の論点⑳:人類は滅びず温暖化で寿命が伸びた

・IPCC報告の論点㉑:書きぶりは怖ろしげだが実態は違う

・IPCC報告の論点㉒:ハリケーンが温暖化で激甚化はウソ

・IPCC報告の論点㉓: ホッケースティックはやはり嘘だ

・IPCC報告の論点㉔:地域の気候は大きく変化してきた

・IPCC報告の論点㉕:日本の気候は大きく変化してきた

■

関連記事

-

環境教育とは、決して「環境運動家になるよう洗脳する教育」ではなく、「データをきちんと読んで自分で考える能力をつける教育」であるべきです。 その思いを込めて、「15歳からの地球温暖化」を刊行しました。1つの項目あたり見開き

-

日米のニュースメディアが報じる気候変動関連の記事に、基本的な差異があるようなので簡単に触れてみたい。日本のメディアの詳細は割愛し、米国の記事に焦点を当ててみる。 1. 脱炭素技術の利用面について まず、日米ともに、再生可

-

IPCC(気候変動に関する政府間パネル)は、2030年までに世界の平均気温が産業革命前より1.5℃(現在より0.5℃)上昇すると予測する特別報告書を発表した。こういうデータを見て「世界の環境は悪化する一方だ」という悲観的

-

前回に続いて、環境影響(impact)を取り扱っている第2部会報告を読む。 今回は生態系への気候変動の影響。 本文をいくら読み進めても、ナマの観測データがとにかく図示さていない。 あったのは、以下の3つ(いずれも図の一部

-

元静岡大学工学部化学バイオ工学科 松田 智 6月30日に掲載された宮本優氏の「失われつつある科学への信頼を取り戻すには・・」の主張に、筆者は幾つかの点では共感する。ただし全てにではない(例えばコロナの「2類→5類」論には

-

元静岡大学工学部化学バイオ工学科 松田 智 これまで3回にわたって、筆者は日本の水素政策を散々にこき下ろしてきたが、日本政府はまだ全然懲りていないようだ。 「水素に賭ける日本、エネルギー市場に革命も」と言う驚くべき記事が

-

日本での報道は少ないが、世界では昨年オランダで起こった窒素問題が注目を集めている。 この最中、2023年3月15日にオランダ地方選挙が行われ、BBB(BoerBurgerBeweging:農民市民運動党)がオランダの1つ

-

(前回:温室効果ガス排出量の目標達成は困難④) 田中 雄三 発展途上国での風力・太陽光の導入 発展途上国での電力需要の増加 季節変動と予測が難しい短期変動がある風力や太陽光発電(VRE)に全面的に依存するには、出力変動対

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間