IPCC報告の論点⑬:モデルはアフリカの旱魃を再現できない

IPCCの報告がこの8月に出た。これは第1部会報告と呼ばれるもので、地球温暖化の科学的知見についてまとめたものだ。何度かに分けて、気になった論点をまとめてゆこう。

cinoby/iStock

アフリカのサヘル地域では1980年代に旱魃が起きて大きな被害が出た。では、地球温暖化の影響予測に使われる気候モデルは、これを再現できているだろうか。

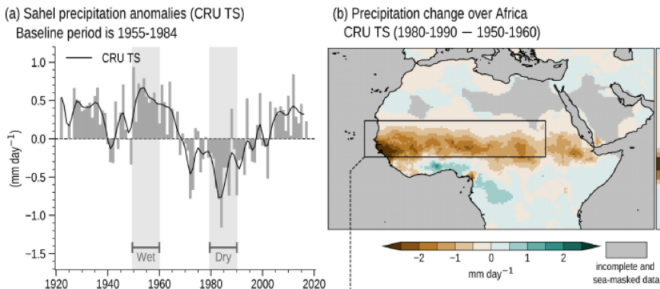

ここで言うサヘル地域とは、下図(IPCC報告のFigure 10.11)の(b)で四角い枠に囲まれた地域である。1950年代に比べると雨量が20%から30%も減ったという。

雨量の推移は(a)にあるように、1950年代には多く、1980年代は少なかった。縦軸はmm/dayだから1日あたりミリメートル。1955年から1984年の平均のゼロとしてそこからの差分を示してある。1980年代は最大で -1 mm/day程度まで下がっているから、年間300ミリぐらいのマイナスになっていた訳だ。

それでは気候モデルはこれを再現できただろうか。下記(d)に、今回のIPCC報告がフル活用している第6世代気候モデルの計算結果が示してある。赤とピンクがその結果で、1950年以降の減少傾向と、1980年以降の増加傾向は、大雑把には捉えることが出来ている。これがCO2等の温室効果(青)とエアロゾルの効果(灰色)の和で起きた、とされている。

ところが、(a)と(d)を見比べると、縦軸のスケールが全然違う。(a)は最大で1.0であるところ、(d)は0.3になっている。つまりモデルは観測値よりもかなり小さな雨量の変動しか示していない。

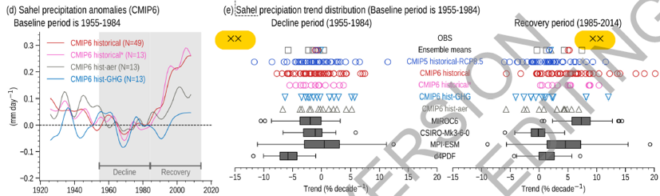

そこでモデルと観測値を比較したのが(e)である。左側が1984年までの雨量減少期間、右側が1985年以降の雨量増大期間。一番上の××とあるのが観測値で(黄色ハイライトは著者による)、それ以外は全てモデル計算結果である。横軸は雨量の変化傾向を10年当たり何%かで示している。

左側の減少期を見ると、観測値は10年あたり15%もの急激な雨量減少を示しているのに対して、モデル計算はほぼゼロ%の周りに分布していて、観測値とは大きく外れている。右側の増大期には、観測値は10年当たり10%程度の急激な増大を示しているのに、モデル計算の大半はもっと緩やかな増大にしかなっていない。

ということは、旱魃をもたらした主な要因はCO2等ではなく、何かモデルで捉え切れていない自然変動の効果が大きかったのかもしれない。このことはIPCC報告でもあれこれ議論されている。

「地球温暖化によって旱魃が酷くなる」という予測がよく報道される。けれどもその予測を信じる前に、そこで使われているモデルは、そもそも過去をどの程度再現できているのか、注意深い検証が必要だ。

■

1つの報告書が出たということは、議論の終わりではなく、始まりに過ぎない。次回以降も、あれこれ論点を取り上げてゆこう。

次回:「IPCC報告の論点⑭」に続く

【関連記事】

・IPCC報告の論点①:不吉な被害予測はゴミ箱行きに

・IPCC報告の論点②:太陽活動の変化は無視できない

・IPCC報告の論点③:熱すぎるモデル予測はゴミ箱行きに

・IPCC報告の論点④:海はモデル計算以上にCO2を吸収する

・IPCC報告の論点⑤:山火事で昔は寒かったのではないか

・IPCC報告の論点⑥:温暖化で大雨は激甚化していない

・IPCC報告の論点⑦:大雨は過去の再現も出来ていない

・IPCC報告の論点⑧:大雨の増減は場所によりけり

・IPCC報告の論点⑨:公害対策で日射が増えて雨も増えた

・IPCC報告の論点⑩:猛暑増大以上に酷寒減少という朗報

・IPCC報告の論点⑪:モデルは北極も南極も熱すぎる

・IPCC報告の論点⑫:モデルは大気の気温が熱すぎる

・IPCC報告の論点⑬:モデルはアフリカの旱魃を再現できない

・IPCC報告の論点⑭:モデルはエルニーニョが長すぎる

・IPCC報告の論点⑮:100年規模の気候変動を再現できない

・IPCC報告の論点⑯:京都の桜が早く咲く理由は何か

・IPCC報告の論点⑰:脱炭素で海面上昇はあまり減らない

・IPCC報告の論点⑱:気温は本当に上がるのだろうか

・IPCC報告の論点⑲:僅かに気温が上がって問題があるか?

・IPCC報告の論点⑳:人類は滅びず温暖化で寿命が伸びた

・IPCC報告の論点㉑:書きぶりは怖ろしげだが実態は違う

・IPCC報告の論点㉒:ハリケーンが温暖化で激甚化はウソ

・IPCC報告の論点㉓: ホッケースティックはやはり嘘だ

・IPCC報告の論点㉔:地域の気候は大きく変化してきた

・IPCC報告の論点㉕:日本の気候は大きく変化してきた

■

関連記事

-

トヨタ自動車が、ようやく電気自動車(EV)に本腰を入れ始めた。今までも試作車はつくっており、技術は十分あるが、「トヨタ車として十分な品質が保証できない」という理由で消極的だった。それが今年の東京モーターショーでは次世代の

-

「海外の太陽、風力エネルギー資源への依存が不可欠」という認識に立った時、「海外の太陽、風力エネルギー資源を利用して、如何に大量かつ安価なエネルギーを製造し、それをどのように日本に運んでくるか」ということが重要な課題となります。

-

東京電力福島第一原発の事故処理で、汚染水問題が騒がれている。このコラムで私は問題を考えるための図を2つ示し、以下の結論を示したい。

-

前回、前々回の記事で、企業の脱炭素の取り組みが、法令(の精神)や自社の行動指針など本来順守すべき様々な事項に反すると指摘しました。サプライヤーへの脱炭素要請が優越的地位の濫用にあたり、中国製太陽光パネルの利用が強制労働へ

-

小泉進次郎環境相(原子力防災担当相)は、就任後の記者会見で「どうやったら(原発を)残せるかではなく、どうやったらなくせるかを考えたい」と語った。小泉純一郎元首相が反原発運動の先頭に立っているのに対して、今まで進次郎氏は慎

-

アゴラ研究所の行うシンポジウム「エネルギー政策・新政権への提言」 の出席者を紹介します。この内容は、ニコニコ生放送、BLOGOSで生放送します。

-

G7伊勢志摩サミットに合わせて、日本の石炭推進の状況を世に知らしめるべく、「コールジャパン」キャンペーンを私たちは始動することにした。日出る国日本を「コール」な国から真に「クール」な国へと変えることが、コールジャパンの目的だ。

-

福島原発事故以来、環境の汚染に関してメディアには夥しい数の情報が乱れ飛んでいる。内容と言えば、環境はとてつもなく汚されたというものから、そんなのはとるに足らぬ汚染だとするものまで多様を極め、一般の方々に取っては、どれが正しいやら混乱するばかりである。

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間