「環境と経済の好循環」は幻想である

政府は今年6月にグリーン成長戦略を発表した。ここでは「環境と経済の好循環」を掲げ、その手段としてカーボンプライシング(炭素税)をあげているが、本書も指摘するようにこのメッセージは矛盾している。温暖化対策で成長できるなら、炭素税は不要である。

日経新聞のいうように「カーボンゼロ」でもうかるなら、政府が何もしなくても、企業は利潤追求のために脱炭素化に投資し、収益が上がるだろう。現実に「ESG投資」と称して投資が行われているが、それが収益を生む見通しはない。

現実に起こっているのは、その逆だ。「2040年までに石炭を禁止する」とか「ガソリン車を禁止する」というCOP26の目標のおかげで化石燃料の開発が止まり、原油や天然ガスの価格が暴騰してグリーンフレーションが起こっている。

つまり脱炭素化と経済成長はトレードオフなのだ。「脱炭素化で成長できる」という猪瀬直樹氏のモデルチェンジ日本のようなうまい話はない。そのコストを認識しないで「グリーン成長」などという幻想をうたい上げると、失敗のもとになる。

京都議定書で1兆円のコストが発生した

その証拠は、1997年に採択された京都議定書である。ここではEUは1990年比8%、アメリカは7%、日本は6%という一見、日本に有利な削減目標が設定されたが、これはEUの罠だった。1990年に統合された東ドイツの古い工場を更新するだけで、EUは楽に目標を達成できたからだ。

アメリカのゴア副大統領は、議会が反対していることを知った上で京都議定書に署名したが、議会は批准しなかった。日本は排出量が増え、排出枠をロシアや中国から買って1兆円以上の出費を強いられた。「好循環」があるなら、こんなコストは発生しないはずだ。

ほとんどの人がそれを知らないのは、この失敗を日本政府が隠したからだ。この排出枠のコストは各電力会社が特別損失のような形でコストに上乗せし、それを総括原価で電力利用者に転嫁した。今に至るも、政府はこの損失が発生したことを認めていない。

このためエネ庁は脱炭素化で膨大なコストが発生することを知っているが、他の役所はそれを知らない。環境省はこれを無視して、机上の計算で「1万円/トンのカーボンプライシングで成長できる」というが、脱炭素化でもうかるならカーボンプライシングなんか必要なく、企業に自由に投資させればいいのだ。

脱炭素化でもうかる企業はあるだろう。それは再エネのFITで外資系ファンドや中国の太陽光パネルメーカーなどがもうかったのと同じだ。しかしFIT賦課金の総額は40兆円。成長どころか、GDPはマイナス8%の純損失である。

脱炭素化が産業構造の転換のきっかけになる可能性もある。電気自動車はその一例だが、長期的には自家用車がライドシェアに置き換わると、乗用車は90%減る。これは脱炭素化には望ましいことだが、自動車産業は縮小し、成長率は落ちる。

水素やアンモニアは、投入するエネルギーより生産するエネルギーのほうが少ない負のエネルギーであり、政府の補助なしには成り立たない。CCSに至っては、CO2を地中に埋めるために膨大なコストが必要だ。

日本の役割は途上国の技術支援

京都議定書のときと違って、今は電力自由化したので、電力会社にそのコストを負わせることはできない。脱炭素化投資には全世界で毎年4兆ドルの財源が必要だ、というのがIEA(国際エネルギー機関)の見解である。

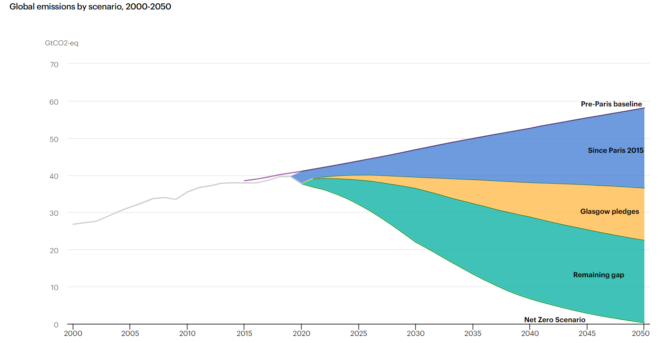

世界のCO2排出量(IEA)

図のように「2050年ネットゼロ」を実現するには、2015年のパリ協定や今年のCOP26で約束した以上にCO2を減らす必要があり、それには京都議定書の数百倍の財源が必要である。グリーン成長戦略で約束した10年間で2兆円の基金では、とても足りないのだ。

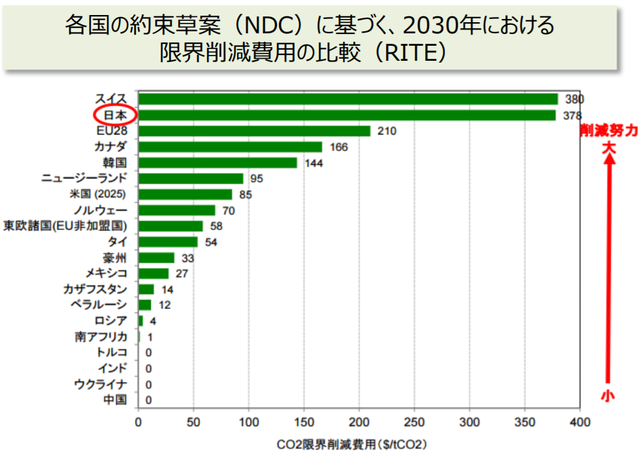

著者も私も脱炭素化は必要だと考えているが、それは「好循環」をもたらすバラ色の話ではない。CO2を1トン減らすのにいくらかかるかという限界削減費用は、日本が378ドルなのに対してロシアは4ドル、中国やインドはゼロである。古い設備をエネルギー効率の高い設備に更新することで成長できるからだ。

CO2の限界削減費用(エネ庁資料より)

これが「環境と経済の好循環」であり、日本では不可能だが、途上国では可能である。日本が国内で無理にCO2を削減するより、途上国に技術援助し、その排出枠を買えばよい。そういうJCM(二国間クレジット)を利用することが合理的な地球温暖化対策である。

関連記事

-

政府のグリーン成長戦略では、2050年までに二酸化炭素(CO2)の排出を実質ゼロにすることになっています。その中で再生可能エネルギーと並んで重要な役割を果たすのが水素です。水素は宇宙で一番たくさんある物質ですから、これが

-

先日、「今更ですが、CO2は地球温暖化の原因ですか?」という記事を寄稿した。 今回の記事では、その疑問に対して、物理化学の基礎知識を使ってさらに詳しく回答する※1)。 大気の温度は人類が放出する物質の温度で変化する 水に

-

GEPRを運営するアゴラ研究所は毎週金曜日9時から、アゴラチャンネル でニコニコ生放送を通じたネットテレビ放送を行っています。2月22日には、元経産省の石川和男氏を招き、現在のエネルギー政策について、池田信夫アゴラ研究所所長との間での対談をお届けしました。

-

中国で石炭建設ラッシュが続いている(図1)。独立研究機関のGlobal Energy Monitor(GEM)が報告している。 同報告では、石炭火力発電の、認可取得(Permitted) 、事業開始(New projec

-

過去10年のエネルギー政策においては、京都議定書のエネルギー起源CO2排出削減の約束水準が大前提の数量制約として君臨してきたと言える。当該約束水準の下では、エネルギー政策の選択肢は「負担の大きい省エネ・新エネ」か「リスクのある原子力発電」か「海外排出権購入」かという3択であった。

-

共存共栄への可能性 私は再エネ派の人々とテレビ番組やシンポジウムなどで討論や対話をする機会が時々ある。原子力推進派のなかでは稀な部類であると思っている。メディアでもシンポジウムでも、再エネvs.原子力という旧態依然の構図

-

原発のテロ対策などを定める特重(特定重大事故等対処施設)をめぐる混乱が続いている。九州電力の川内原発1号機は、今のままでは2020年3月17日に運転停止となる見通しだ。 原子力規制委員会の更田委員長は「特重の完成が期限内

-

ショルツ独首相(SPD)とハーベック経済・気候保護大臣(緑の党)が、経済界の人間をごっそり引き連れてカナダへ飛び、8月22日、水素プロジェクトについての協定を取り交わした。2025年より、カナダからドイツへ液化水素を輸出

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間