脱炭素と言いつつ脱原発というドイツの大矛盾

Oleksii Liskonih/iStock

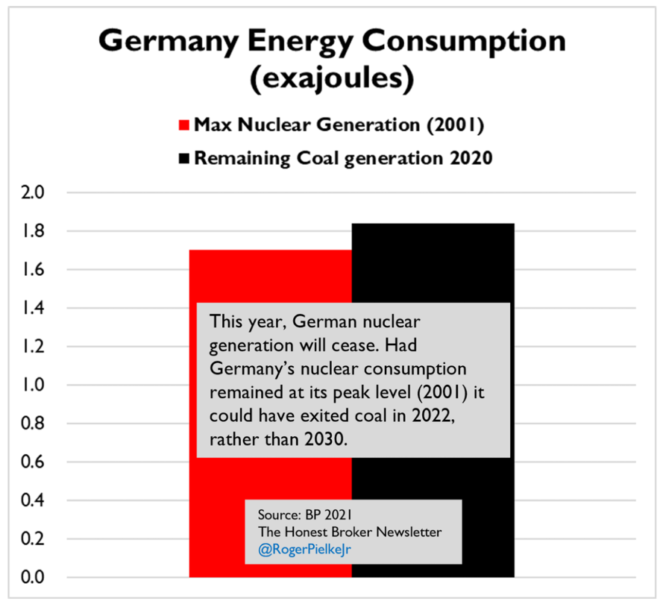

米国のロジャー・ピールキー(Roger Pielke Jr.)は何時も印象的な図を書くが、また最新情報を送ってくれた。

ドイツは脱原発を進めており、今年2022年にはすべて無くなる予定。

その一方で、ドイツは脱炭素、脱石炭を国是にしている。

けれど、もしも原発が2001年の水準で維持されていれば、はやくも今年には石炭火力は不要になっていたはず、というのだ(図)

図中、赤は2001年の原子力発電電力量。黒は、2020年の、石炭火力発電量。

もしもドイツが2001年の原子力発電量を維持さえしていれば、今年にも、石炭火力発電量はゼロに出来ていた、ということだ。

脱原子力と脱石炭を同時に進めるというドイツの政策が、いかに矛盾に満ちていることか。

■

関連記事

-

日本政府はGX(グリーントランスフォーメーション)を推進している。GXの核になるのは温室効果ガスの削減、なかでもゼロカーボンないしはカーボンニュートラル(ネットゼロ)がその中心課題として認識されてきた。 ネットゼロ/カー

-

政府が2021年7月に発表した「2030年CO2排出46%削減」という目標では、年間の発電電力量(kWh)の総量を現在の1兆650億kWhから9400億kWhに低減(=省エネ)した上で、発電電力量の配分を、再エネ38%、

-

調達価格算定委員会で平成30年度以降の固定価格買取制度(FIT)の見直しに関する議論が始まった。今年は特に輸入材を利用したバイオマス発電に関する制度見直しが主要なテーマとなりそうだ。 議論のはじめにエネルギーミックスにお

-

英国保守党のケミ・ベーデノック党首が、脱・脱炭素宣言をした。保守党のホームページに、スピーチ全文が掲載されている。 Kemi Badenoch: Net zero by 2050 “is fantasy politics

-

国際エネルギー機関(IEA)は、毎年、主要国の電源別発電電力量を発表している。この2008年実績から、いくつかの主要国を抜粋してまとめたのが下の図だ。現在、日本人の多くが「できれば避けたいと思っている」であろう順に、下から、原子力、石炭、石油、天然ガス、水力、その他(風力、太陽光発電等)とした。また、“先進国”と“途上国”に分けたうえで、それぞれ原子力発電と石炭火力発電を加算し、依存度の高い順に左から並べた。

-

2022年の年初、毎年世界のトレンドを予想することで有名なシンクタンク、ユーラシアグループが発表した「Top Risks 2022」で、2022年の世界のトップ10リスクの7番目に気候変動対策を挙げ、「三歩進んで二歩下が

-

政府は2030年までに温室効果ガスを2013年比で26%削減するという目標を決め、安倍首相は6月のG7サミットでこれを発表する予定だが、およそ実現可能とは思われない。結果的には、排出権の購入で莫大な国民負担をもたらした京都議定書の失敗を繰り返すおそれが強い。

-

ロシアのウクライナ侵攻という暴挙の影響で、エネルギー危機が世界を覆っている。エネルギー自給率11%の我が国も、足元だけではなく、中・長期にわたる危機が従前にまして高まっている。 今回のウクライナ侵攻をどう見るか 今回のロ

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間