ますます低レベル化する日本の核武装論

日本の核武装

ロシアのウクライナ侵攻で、一時日本の核共有の可能性や、非核三原則を二原則と変更すべきだとの論議が盛り上がった。

ロシアのプーチン大統領はかつて、北朝鮮の核実験が世界のメディアを賑わしている最中にこう言い放った。

「核兵器を開発し、その運営管理を行える国のみが真の主権国家たる資格がある」

今回の核武装論は珍しく国会まで巻き込んだが、幕切れは敢え無くやってきた。政府の論議の事務局長を務めた宮沢博之氏(自民党国防部会長)は3月16日の会合後に、核共有も非核三原則見直しもしない、この論議はこれで終わりと、あっさり幕引きを図ったからである。

日本はすでに核武装されている

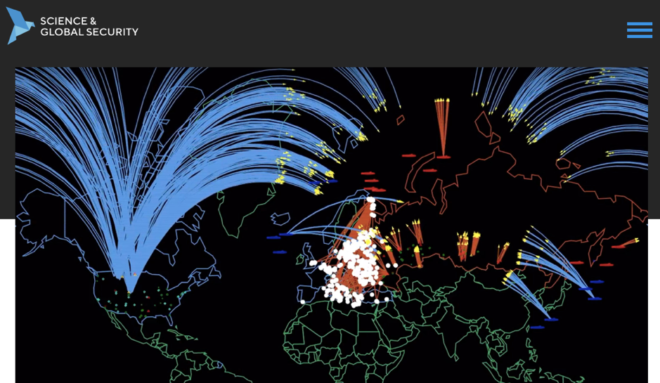

この図を見ていただきたい。

プリンストン大学が公表している核戦争のシミュレーションである。最初にロシア−欧州地域で戦術核が使用され、それが引き金となって大陸間弾道弾などの戦略核が発射される様子が描かれている。

核戦争のシミュレーション ©️ https://sgs.princeton.edu/the-lab/plan-a

注目していただきたいのは日本近海(太平洋)に4隻の潜水艦が配備されており、そのうち2隻からSLBM(潜水艦発射弾道ミサイル)が発射されている。「核の傘」が開く瞬間である。

オハイオ級の原子力潜水艦はにはミサイルハッチが24基装備されている。

オハイオ級潜水艦のSLBM発射用ミサイルハッチ(©️Wikipedia)

装備されているSLBMはトライデントⅡ(Type D5)であり、一基のトライデントⅡD5に搭載できる核弾頭は最大14発である。ただし、条約によって発射できる核弾頭の最大数は1隻あたり120発程度に制限されている。最大性能の約三分の一である。一発の核弾頭の威力は可変式であり最大で長崎型原爆の20倍程度になる。また、最大到達距離は11,000km程度である。

このように日本近海にはSLBMを搭載したトライデント級の原潜が常時潜航しぐるぐると回っている。

いずれにしても、このようにして日本は米軍の原潜とSLBMによって核武装されているということである。日本の「核の傘」を担う核弾頭の数は、原潜を4隻とすれば、500発程度である。

ただし実際に何隻が服役しているかは詳らかでない。

また、日本有事の際、万が一事態が核危機に進展した場合、これら米軍原潜のSLBM核弾頭がどのように機能するのか、実効的に傘が開くかどうかは別の問題である。

トライデントⅡD5の発射(©️US Navy)

沖縄返還 日本の核武装とノーベル賞

沖縄には米国統治時代に核が配備されていた。1969年、当時の米国大統領リチャード・ニクソンと日本の首相佐藤栄作が「沖縄の核抜き・本土並み返還」に合意した。併せて日本は「非核三原則」をテーゼとして打ち出した。これらのことを功績として、佐藤は1974年にノーベル平和賞を受賞した。非核三原則という建前の裏で、沖縄返還の際、有事の際に日本に核を持ち込むという密約が交わされていたことも知られている。

©️ANN NEWS

米国では原子力潜水艦は1950年代には実用化し、SLBMは1960年代の末期までには、トライデントの前任型であるポセイドンC-3が完成し、1971年3月には実戦配備可能になった。そのことを待っていたかのように、1972年5月15日に沖縄は〝核抜き〟返還された。

原潜とSLBMのセットがあれば、米国の戦略上は日本の国土に核を配備する必要がなくなったのである。

NPTと核武装床屋談義

1970年3月に核拡散防止条約(NPT)が発効すると日本の核武装の道が事実上閉ざされる(日本は1970年2月に署名、1976年6月に批准)。そうなれば国際規範上核保有を有することが許される国はそれまでに核開発を終えた米ソ英仏中の5カ国に限定される。

沖縄返還に向けて動き出した頃、日本の独自核武装が真剣に検討されていた。とりわけ科学技術的に日本のそれだけの開発能力があるのかが密かに検討されていた。それは当然のこととして、物理学者や工学者を巻き込んだものでなければならなかった。核爆発装置という〝ものづくり〟の技能が伴わなければ、核武装は完遂できない。

2006年に北朝鮮の核実験の成功を受けて、当時巷の核武装論議が盛り上がった。私はとりわけ西部邁氏の『核武装論』に注目し紐解いた。精神論に終始し、具体的な策がない。唖然とするしかなかった。

精緻な軍事的戦略とそれを実践展開するためのものづくりの具体策と実現能力がなければ、〝床屋談義〟の域を出ない。

NPTから50年、北朝鮮の核実験からほぼ16年、日本の核武装論はますます低レベル化していると感じる。

関連記事

-

九州電力の川内原発が7月、原子力規正委員会の新規制基準に適合することが示された。ところがその後の再稼働の道筋がはっきりしない。法律上決められていない「地元同意」がなぜか稼働の条件になっているが、その同意の状態がはっきりしないためだ。

-

JBpressの記事は、今のところ入手可能な資料でざっとEV(電気自動車)の見通しを整理したものだが、バランスの取れているのはEconomistの予想だと思う。タイトルは「内燃機関の死」だが、中身はそれほど断定的ではない

-

こちらの記事で、日本政府が企業・自治体・国民を巻き込んだ「脱炭素につながる新しい豊かな暮らしを創る国民運動」を展開しており、仮にこれがほとんどの企業に浸透した場合、企業が国民に執拗に「脱炭素」に向けた行動変容を促し、米国

-

拝啓 グーグル日本法人代表 奥山真司様 当サイトの次の記事「地球温暖化って何?」は、1月13日にグーグルから広告を配信停止されました。その理由として「信頼性がなく有害な文言」が含まれると書かれています。 その意味をグーグ

-

前回、改正省エネ法やカーボンクレジット市場開設、東京都のとんでもない条例改正案などによって企業が炭素クレジットによるカーボンオフセットを強制される地盤ができつつあり、2023年がグリーンウォッシュ元年になるかもしれないこ

-

エジプトで開催されていたCOP27が終了した。報道を見ると、どれも「途上国を支援する基金が出来た」となっている。 COP27閉幕 “画期的合意” 被害の途上国支援の基金創設へ(NHK) けれども、事の重大さを全く分かって

-

英国で面白いアンケートがあった。 脱炭素政策を支持しますか? との問いには、8つの政策すべてについて、多くの支持があった(図1)。飛行機に課金、ガス・石炭ボイラーの廃止、電気自動車の補助金、・・など。ラストの1つは肉と乳

-

英国のEU離脱後の原子力の建設で、厳しすぎるEUの基準から外れる可能性、ビジネスの不透明性の両面の問題が出ているという指摘。

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間

- 勝負は既についている? TSMC(熊本)vs.ラピダス(北海道)

- 核のゴミ vs 資源枯渇:将来世代により重い「ツケ」はどちらか

- 欧州洋上風力の物理的限界と日本への警鐘:第7次エネルギー基本計画を問い直す

- トランプが気候変動は「いかさま」だという理由

- 厳寒ベルリンを襲ったブラックアウト:野放しの極左テロ、沈黙する公共メディア

- 排出量取引制度の直撃を受ける自治体ランキング

- AI革命に対応できない電気事業制度は震災前の垂直統合に戻すべきだ

- 消費税級のステルス大増税となる排出量取引制度は導入を延期すべきだ

- 日本のAI敗戦を確定する排出量取引制度導入は延期すべきだ

- 国境炭素税開始でEU域内の農家が悲鳴を上げる