世界の開発途上国は石炭増産へ:日本は支援すべきだ

cozyta/iStock

ロシアへのエネルギー依存を脱却すべく、欧州が世界中からエネルギーを買い漁っている。この影響で世界のエネルギー価格は暴騰した。これに耐えかねて、開発途上国では石炭の増産と石炭火力発電の利用計画が次々と発表されている。

ニュースは次々と飛び込んでくるが、以下にいくつかまとめておこう。

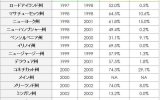

1. 欧州は、ボツワナから年間100万トンの石炭の調達を検討している。

ボツワナには欧州への石炭供給の引き合いが殺到しており、欧米諸国からの需要は年間100万トンを超えると推定していると、モクグウェティ・マシジ大統領が10日、明らかにした。

2. インド政府は、電力危機への対応のため、石炭火力発電所に対し、フル稼働を命じた。

インドでは、電力不足に見舞われて、停電や電力供給制限が頻発している。電力不足の原因は、電力需要の増大と、石炭生産の不足、そして輸入石炭の価格高騰である。

世界的に石炭価格が高騰し、供給が逼迫しているため、輸入燃料を使用している発電所は逆ザヤによる損失を抑えるために稼働率を下げており、状況が悪化している。

アジアのベンチマークであるニューキャッスル石炭先物価格は、今年に入ってから145%以上も上昇している。

インド電力省によると、輸入石炭を使用するように設計されたインドの1760万キロワットの発電能力のうち、現在稼働しているのはわずか1000万キロワットだという。ほとんどの発電所は、燃料費の上昇を転嫁できないような契約を買い手と交わしているという。

そこでインド政府は、輸入石炭による発電所にフル稼働を命じる代わりに、石炭価格の高騰による発電所への費用負担を軽減するための措置をとるとされている。

3. さらにインドは、100以上の炭鉱を再稼働する。

インドは、電力危機により、これまで財政的に維持できないとされてきた100以上の炭鉱を再開する予定であると、政府が6日に発表した。

インドは、再開された鉱山から今後2~3年で7500万トンから1億トンの石炭の追加生産を見込んでいる。

4. さらにインドは、炭鉱の環境規制も緩和した。

石炭の生産量を増やすために、炭鉱拡張にあたっての環境規制を緩和した。具体的には環境影響評価の免除や、住民との協議義務の緩和などである。

ベトナム国営石炭採掘会社ビナコミンは、世界価格が急騰する中で、化石燃料の需要増に対応するため、国内生産を強化すると、産業貿易省が11日に発表した。

東南アジアの製造業大国である同国は、今年初め、石炭供給の逼迫による夏場の電力不足を警戒していた。

6. そして中国は、年間3億トンの石炭生産能力を増強すると発表した。ちなみに日本の石炭消費は年間1.8億トンだから、その倍近くということになる。

■

このように、エネルギー価格の高騰の最中にあって、開発途上国はみなエネルギー安定供給に必死になっている。石炭を増産し、あるいは石炭火力発電を増強するのは当然だ。

ところがいま、先進国の政府や金融機関は、脱炭素のためとして、化石燃料事業には投融資をしなくなっている。

その一方で、先進国自身、就中、欧州が化石燃料の調達に奔走しているのは、完全に偽善だとの批判がある。まったくその通りだ。

米国上院のエネルギー資源委員会のジョー・マンチン委員長(民主党)や有力メンバーであるジョン・バラッソ議員(共和党)は、現在の世界のエネルギー危機を救いロシアに対抗するために、米国はエネルギーを増産するべきだと述べている。

日本も、世界中の開発途上国の経済開発に資するため、石炭資源開発を支援すべきだ。それは日本への安定供給にもつながるだろう。

そして、日本の持つ最高水準の石炭火力発電技術によって、大気汚染などが極めて少ない形での電力供給を世界で実現してゆくべきだ。

■

関連記事

-

中国の原子力発電は米国より遥かに安い。衝撃的な図が公開された。 図は、サブスタックのEnergy Bad Boysによるものだ。わりと最近に出来たブログだが、毎回とても印象的な図を掲載してくれていて重宝する。 図の元のデ

-

11月15日から22日まで、アゼルバイジャンのバクーで開催されたCOP29(国連気候変動枠組条約締約国会議)に参加してきた。 産業界を代表するミッションの一員として、特に日本鉄鋼産業のGX戦略の課題や日本の取り組みについ

-

日本政府はEUの国境炭素税(CBAM)に対抗するためとして、国内排出量取引制度の法制化を進めている。 CBAMの矢面に立つのは日本ではなく、CBAMは世界を敵に回すために腰砕けになるであろうこと、CBAMを理由にして経済

-

エネルギー政策をどのようにするのか、政府機関から政策提言が行われています。私たちが問題を適切に考えるために、必要な情報をGEPRは提供します。

-

(前回:米国の気候作業部会報告を読む③:海洋酸性化…ではなく海洋中性化) 気候危機説を否定する内容の科学的知見をまとめた気候作業部会(Climate Working Group, CWG)報告書が2025年7月23日に発

-

エネルギー問題では、常に多面的な考え方が要求される。例えば、話題になった原子力発電所の廃棄物の問題は重要だが、エネルギー問題を考える際には、他にもいくつかの点を考える必要がある。その重要な点の一つが、安全保障問題だ。最近欧米で起こった出来事を元に、エネルギー安全保障の具体的な考え方の例を示してみたい。

-

米国における電力自由化の失敗例としては、電力危機を引き起こしたカリフォルニアの事例が有名である。他方、成功例としてテキサス州があげられることがある。

-

原発事故をきっかけに、日本のエネルギーをめぐる状況は大きく変わった。電力価格と供給の安定が崩れつつある。国策として浮上した脱原発への対応策として、電力会社は「ガスシフト」を進める。しかし、その先行きは不安だ。新年度を前に、現状を概観するリポートを提供する。

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間