悪意ある再エネ事業者が停電を起こす危惧

baphotte/iStock

「再エネ発電の一部で規律に課題、停電に至ったケースも」と電気新聞が報じている:

送配電網協議会は6日、経済産業省などが開いた再生可能エネルギーの事業規律を強化するための有識者会合で、一部再エネ発電事業者の運用や工事面の問題を提起した。運用面では、給電指令を受けた再エネ事業者の認識不足と機器の誤操作で、系統が停電したケースがあったと報告。

説明しよう。再エネ事業者は、送電線・配電線を管理する送配電事業者の指令に従って、発電した電気を送電する。工事中の時などは、指令があれば、スイッチを切らねばならない。

この電気新聞記事は、その指令に誤って従わなかった事業者がいて、停電が発生した、としている。

さて今回は再エネ事業者の「規律」の問題として扱われているが、もしもこの再エネ事業者が「悪意」を持っていたらどうするのか。

かつては、電気事業者は日本の大企業ばかりだから、そんな心配は無かった。だが電力自由化と再エネ大量導入によって多数の事業者が参入した。中国系の企業も多い。

現代の戦争は「ハイブリッド戦争」であり、武力による攻撃に並行してインフラを攻撃するのは世界の常識になっている。

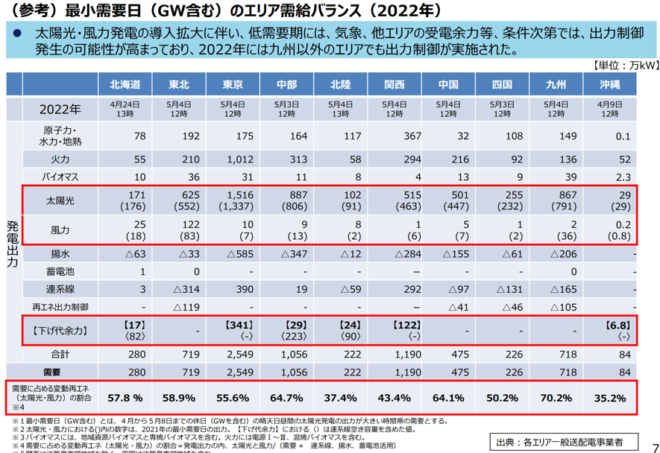

太陽光・風力を大量導入した結果、いまや日本の多くの地域で、瞬間的ではあるが電力供給の半分以上、九州に至っては7割を太陽・風力が占めることがある。図の最下段の赤枠がそれにあたる:

図 経産省資料

このうちのいったいどれだけが中国系の企業なのか?

それが一斉に、悪意を持って、送配電事業者に従わず、本国の命令によって送配電網の攪乱を試みたらどうなるのか。例えば一斉に出力を落とすとか、あるいは過剰に出力する。他にも電気的に攪乱する様々な方法がありうるのではないか。同時多発的に各地で停電を起こしたり、その復旧を妨害することで日本を混乱に陥れ、それに乗じて攻撃をしてくる可能性は無いのか。

杞憂であることを祈りたいが、早急に、実態の調査と対策が必要ではないか。

■

関連記事

-

先日アゴラで紹介されていた動画を見ました。12月19日の衆議院国会質疑で、質問者は参政党北野裕子議員。質疑の一部を抜粋します。 日本の脱炭素政策に疑問! 北野裕子議員が電気料金高騰を追及 北野議員:2030年46%削減、

-

経営方針で脱炭素やカーボンニュートラルとSDGsを同時に掲げている企業が増えていますが、これらは相反します。 脱炭素=CO2排出量削減は気候変動「緩和策」と呼ばれます。他方、気候変動対策としてはもうひとつ「適応策」があり

-

菅首相の所信表明演説の目玉は「2050年までに温室効果ガス排出ゼロ」という目標を宣言したことだろう。これは正確にはカーボンニュートラル、つまり排出されるCO2と森林などに吸収される量の合計をゼロにすることだが、今まで日本

-

混迷のスリランカ スリランカのゴタバヤ・ラジャパクサ大統領が軍用機で国外逃亡したというニュースが7月13日に流れた。 スリランカではここ数か月、電気も燃料も食料も途絶え、5月以来54.6%のインフレ、中でも食糧価格が80

-

東京新聞によれば、学術会議が「放射性廃棄物の処理方法が決まらない電力会社には再稼動を認可するな」という提言を17日にまとめ、3月に公表するらしい。これは関係者も以前から懸念していたが、本当にやるようだ。文書をみていないので確かなことはいえないが、もし学術会議が核廃棄物の処理を条件として原発の運転停止を提言するとすれば違法である。

-

IPCCの報告がこの8月に出た。これは第1部会報告と呼ばれるもので、地球温暖化の科学的知見についてまとめたものだ。何度かに分けて、気になった論点をまとめてゆこう。 前回に続き、以前書いた「IPCC報告の論点③:熱すぎるモ

-

これを読むと、現状のさまざまな論点に目配りされ、「分析文書」としてはよくできている。ところが最近の行政文書によくあるように、何を実行したいのかが分からない。書き手が意図的にぼやかし、無責任に逃げようとしていることもうかがえる。

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間