ドイツとカナダの水素協定

ショルツ独首相(SPD)とハーベック経済・気候保護大臣(緑の党)が、経済界の人間をごっそり引き連れてカナダへ飛び、8月22日、水素プロジェクトについての協定を取り交わした。2025年より、カナダからドイツへ液化水素を輸出するという契約で、名づけて「水素協定」だ。

ニュースを聞いたドイツ国民にしてみれば、「え、カナダ?」「え、水素?」「なぜ?」そんな話は今までほとんど出ていなかったのに、いきなり「民主主義国の連携」とか、「カナダはドイツにとっての重要なパートナー」とか、「水素はエネルギー転換の希望の星」とか、最大の快挙のように報道されている。

audioundwerbung/iStock

なお、シェールガスをカナダからヨーロッパに輸入することも決まったという。カナダは世界で6番目のガスの生産国だが、カナダからヨーロッパへのLNG輸送ルートはまだ存在せず、ドイツにはLNGの受け入れターミナルもない。実は、ドイツの北海の海底には膨大なシェールガスが眠っているが、ドイツは環境を破壊するとして、これまでシェールガスの採掘を禁止していた。しかし、今、そのシェールガスが世界で奪い合いになっており、ドイツ政府も大慌てでLNG用のターミナルを作っている。

ところで、水素協定とは何か? 8月23日にショルツ独首相とカナダのトルドー首相の見守る中、両国の経済大臣の間で結ばれたこの協定は、カナダで作った水素をドイツに輸出しようという取り決めだ。今のEUでは、各国が自国ファーストでエネルギーの買い付けに奔走しており、まさに早い者勝ちといった感じだ。

調印した場所はニューファンドランド・ラブラドール州のスティーブンビル。この近くのノバ・スコティアとニュー・ブランスウィクという場所に大規模なウインドパークを作り、その風力電気を使って水素やアンモニアを生産するプロジェクトが進められる予定。ウィンドパークはこれから建設し、2025年に最初の水素の輸出を目指すという。

かねてより水素のパイオニアになると豪語していたドイツのこと、これまでロシアガスを独占的に輸入してEUに振り分けていたように、今度は水素の覇権を握ろうとしているのかもしれない。

水素は、貯蔵したり、液化して輸送したりできる上、燃焼時にCO2を出さないので、ドイツでは未来のエネルギーとして明日にもガスを代替できそうに騒がれているが、実はそう簡単にはいかない。水素はまず作らなければならず、それには大量の電気が必要になる。

ドイツでは現在、EVを増やす計画や、暖房をヒートポンプに変換する計画など、無理なオール電化計画が目白押しだが、現実には電気が逼迫しており、水素を作る大量の電気など、逆立ちしても供給できない。だから、自ずと目は海外へ向く。

しかも、水素の生産で重要なのは、それを作る電気の素性だ。水素を作る電気が化石燃料由来のものなら、全体としてCO2削減には役立たず、そういう水素はグレー水素と呼ばれている。ただ、その場合でも、排出したCO2を回収すれば少し格上げされ、ブルー水素となる。ドイツで現在、製造されている少量の水素は、ほとんどがグレー水素だ。

一方、再エネ電気で製造した水素がグリーン水素。つまり、ドイツとカナダの計画がこれで、大量の風力電気でグリーン水素を作り、それを液化してヨーロッパに送る。ニューファンドランド・ラブラドール州は、寒冷で農業には適さないが、風と土地だけは十分あるというから、カナダにしてみれば、この使い勝手の悪かった土地に、ドイツとのコラボでハイテク産業を発展させられれば大喜びだろう。

いずれにせよ、CO2からの脱却のため、現在、鳴り物入りで進行中の水素ブーム。ドイツ政府は、従来の生産目標を倍増させ、2030年までに1000万kWの生産を目指している。目標が大きいのはいいとしても、問題はコストだ。

そもそも、電気を作って、それで水素を作り、その水素でまた発電をする(あるいは燃料で使う)という効率の悪すぎる話の上、輸送のためにはマイナス253度で液体にしなければならないので、「殺人的」なコストがかかるという。したがって、市場競争力のある水素は存在しないし、近い将来、存在する予定もなく、目下のところ、水素は完璧な補助金プロジェクトだ。そして、多くの大学や研究所や企業がこの補助金に群がり、開発に鎬を削っている。

さて、日本。経産省は水素とアンモニアの普及を進めるため、大々的な支援を計画している。水素の供給コストはLNGに比べても10倍近く、このままでは普及しないため、水素やアンモニアを製造したり、あるいは海外から運搬したりする企業に対し、販売価格と供給コストの差額を補助する計画だという(8月26日付日経新聞)。

日本の水素研究は、これまで世界でトップと言われていたが、欧米が国家丸抱えで開発競争に突入してきた今、遅れまじということだろうが、聞いただけで何となく不安になる。なお、日本の場合、グリーンでない水素に対しても補助金をつけるという。

ヨーロッパでは、アフリカなどで大ソーラーパークを建設し、その電気でグリーン水素を作り、それをヨーロッパに輸出するという遠大な計画も進んでいる。ただ、そのアフリカの国々こそ、電力供給が未発達で、経済の発展が遅れている。彼らが是非とも必要としているのは、質の良い石炭火力発電所のはずだが、西側先進諸国は脱炭素にこだわり、途上国への火力発電所への投資も事実上、停止してしまった。その結果、西側の投資は再エネにばかり集中し、アフリカでできた電気が水素となって西側先進国へ行く。これではアフリカの発展は望めず、新しい形の植民地経済が作られてしまうような気がしてならない。

さて、ドイツの話に戻ると、今年の冬は、ガスの逼迫の前に電気の逼迫が深刻になる。ガスも電気も、すでに市場値段は去年の10倍を超えたし、まだまだ上がることが必至。しかし、目下のところ、その対策は節約しかないというお手上げ状態だ。ドイツ政府はカナダの他、すでにカタール、モロッコ、米国、ベネズエラにもエネルギー探しの旅に出かけているが、おおむね不首尾。どれもこれも今年の冬の役には立ちそうもない。

危機感の高まる産業界からは、今年の暮れに止める予定の最後の3基の原発の稼働延長はもちろんのこと、凍結されているドイツの「罪業」、ノルドストリーム2を稼働させる話さえ浮上している。しかし、政府で力を持つ緑の党にとっては、どちらも言語道断。彼らの頭の中は、国家経済や国民の利便よりも、党のドグマの方が優先されている。

ところが9月5日、二進も三進も行かなくなったハーベック経済・気候保護大臣が、3基の原発のうちの2基を、来年4月まで予備で置いておくということをイヤイヤながらも発表。稼働延長ではなく、脱原発の方針はあくまでも固持である。それに対して電力会社側は当然のことながら、原発は電力状況に応じて付けたり消したりはできないと異議を申し立てた。

また、電力不足解消のために予備の石炭火力を立ち上げるという話も実際には進んでおらず、現在、発電にまだガスも燃やしている。他のEU諸国からは、使える石炭や原子力を使わず、ガスの逼迫をさらに進めているドイツの行動に、非難が集まっている。

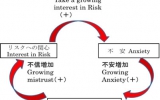

なお、今では、電気とガスの高騰、そして無視できなくなってきたインフレのせいで、世間の雰囲気も急激に変わり始めており、国民の間で不満と不安が膨らんできた。今や国民の懸案は足元の窮乏をどう切り抜けようかということで、水素どころの話ではない。

秋が深まり、気温が下がるにつれ、ドイツ政府に対する支持率もどんどん下がることはすでに織り込み済みだ。いまだに緑の党のファンが多いドイツだが、彼らがこの党を選んだことを後悔する日が近いような気がする。

関連記事

-

原子力発電でそれを行った場合に出る使用済み燃料の問題がある。燃料の調達(フロントエンドと呼ばれる)から最終処理・処分(バックエンド)までを連続して行うというのが核燃料サイクルの考えだ。

-

トランプ大統領のパリ協定離脱演説 6月1日現地時間午後3時、トランプ大統領は米国の産業、経済、雇用に悪影響を与え、他国を有利にするものであるとの理由で、パリ協定から離脱する意向を正式に表明した。「再交渉を行い、フェアな取

-

リスク情報伝達の視点から注目した事例がある。それ は「イタリアにおいて複数の地震学者が、地震に対する警告の失敗により有罪判決を受けた」との報道(2012年 10月)である。

-

脱炭素、ネットゼロ——この言葉が世界を覆う中で、私たちは“炭素”という存在の本質を忘れてはいないだろうか。 炭素は地球生命の骨格であり、人間もまたその恩恵のもとに生きている。 かつてシュタイナーが語った「炭素の霊的使命」

-

アゴラ研究所の運営するエネルギーのバーチャルシンクタンク、GEPRはサイトを更新を更新しました。 1)トランプ政権誕生に備えた思考実験 東京大学教授で日本の気候変動の担当交渉官だった有馬純氏の寄稿です。前回の総括に加えて

-

資産運用会社の経営者でありながら、原子力行政の「非科学的」「不公正」な状況を批判してきた森本紀行HCアセットマネジメント社長に寄稿をいただきました。原子力規制委員会は、危険性の許容範囲の議論をするのではなく、不可能な「絶対安全」を事業者に求める行政を行っています。そして政治がこの暴走を放置しています。この現状を考える材料として、この論考は公平かつ適切な論点を提供しています。

-

NHKニュースを見るとCOP28では化石燃料からの脱却、と書いてあった。 COP28 化石燃料から「脱却を進める」で合意 だが、これはほぼフェイクニュースだ。こう書いてあると、さもCOP28において、全ての国が化石燃料か

-

2017年1月からGEPRはリニューアルし、アゴラをベースに更新します。これまでの科学的な論文だけではなく、一般のみなさんにわかりやすくエネルギー問題を「そもそも」解説するコラムも定期的に載せることにしました。第1回のテ

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間