大気中のCO2濃度:半数が10%以上と回答

artisteer/iStock

CO2濃度を知っているのは10人に1人、半数は10%以上と思っている事実

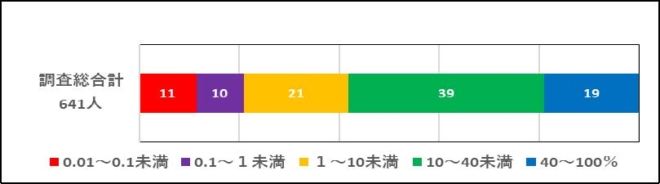

2021~22年にかけて、短大生222人とその家族や友人合わせて計641人に、大気中の二酸化炭素濃度を尋ねた結果、回答者全体の約11%が0.1%未満の正解範囲の回答であったが、一方でCO2濃度を10%以上と認識している人々が58%と半数を超えていた。

空気の成分ついては、約80%の窒素と約20%の酸素と微量の二酸化炭素などから成ることや気体の性質について小学6年生で学び、中学校では気体の発生方法とともに、窒素78%、酸素21%、CO21%以下(約0.04%)を学ぶ。

正解者が少ない要因として、まず、「科学についての学び」が終わってから時間が経過し、その定着の機会がなかったこと、そしてもう一つの要因に、「CO2よる地球温暖化」についての多くの報道が影響していることが考えられる。

2000年以降、CO2濃度は上昇しているが、気温は上昇していないという事実

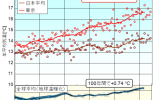

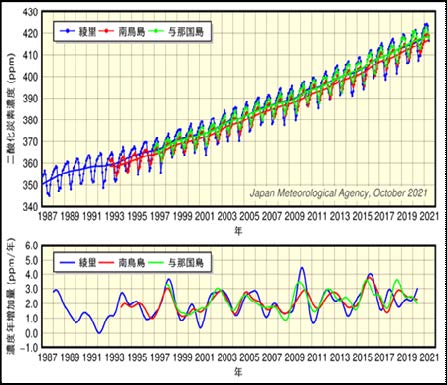

気象庁(JMA)HP掲載の、日本の3地点、綾里・南鳥島・与那国島のデータから、CO2濃度は1987年以降、いずれの地点においても上昇していること、また、ハワイ島での観測においても1958年以降上昇しており、その量は、63年間(1958~2021年)で99ppm(316→415ppm)の増加となっており、これより増加率は1.57ppm/年、またグラフの傾き等により、過去30年間のCO2増加率はほぼ一定であることが分かった。

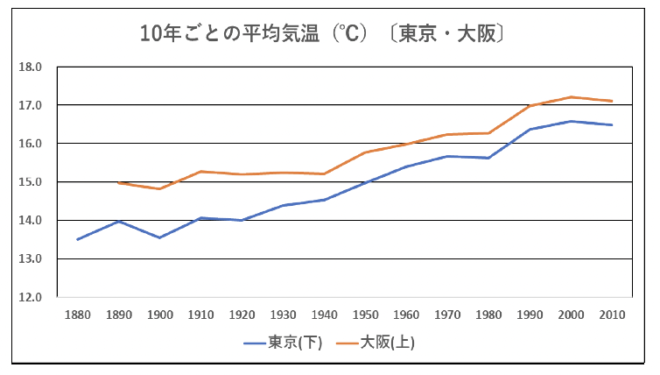

また、日本の各観測所の月・年平均気温データ(気象庁HP掲載の各種データ・資料>過去の気象データ検索>観測開始からの月ごとの値を表示)を基に、集計・計算後、グラフ化(10年ごと(00~09年の平均))したものの一部(東京・大阪)が以下である。

これより、1940から2000年代、特にその間の1980から1990年代にかけてやや大きな上昇が見られるが、2000年代以降の気温の上昇は鈍化、もしくは下降しており、それは他の5カ所(日本:地方の岬や太平洋側島嶼部)でも同様であった。

このように、特に、近年のCO2濃度上昇と気温変化は大きく乖離している。東京や大阪においては、「最近暑くなった、この原因はCO2濃度の上昇による地球温暖化だ」という言説は成立していない。

科学リテラシーと科学的検証の重要性

日頃、学生たちに講義やアンケートを行うなかで、これまで学んだ科学が、「温暖化」を含めて日常生活にあまり生かされていないことが分かった。

例えば、水蒸気と水(水滴)と煙の違い(工場や発電所の煙突からの“白い煙”の多くは、排出口付近が透明で、またしばらくすると消えていくことから主に水蒸気である)や、中学・高校で学んだアルキメデスの原理(北極海などの海氷が溶けても海面は上昇しない)、氷河は移動している(したがって氷河先端では押し出されて自然と海に落ちていく。また、南極の棚氷も内陸部の氷床の重みにより”外側”に押し出される)などである。

「沈黙の螺旋理論(Spiral of Silence)」という言葉がある。これは、どの意見が多数派か少数派であるかをマスメディアが持続的に提示することで、無根拠に多数派の声は大きくなり、少数派は沈黙へと向かい、世論の収斂が起こるという理論である。

地球温暖化が世に出始めた1980年代は、気温の大幅な上昇が見られたと同時に、国際情勢や時代背景には、「OPEC・中東諸国支配からの脱却」や「原子力発電所の建設推進」があった。そして、その頃からすでに「二酸化炭素による地球温暖化」は科学の土俵からは離れ、政治・経済のフェーズに移行していた。

2000年代以降も、IPCCの気候予想モデルの科学的検証は十分に行われないまま、COPでの議論や相当額の費用を伴う国・企業の施策等が行われているが、今一度、科学のフェーズに戻し、これまで論じられてきたその根拠の検証が行われることを切に願うものである。

※ 本稿の詳細は「二酸化炭素による地球温暖化説の科学的根拠について」を参照ください。

関連記事

-

気象庁は毎年気候変動監視レポート(以下、レポート)を出している。これまでは冊子がメインだったが今年からウェブ版のみとなった。 https://www.data.jma.go.jp/cpdinfo/monitor/inde

-

イタリアのトリノで4月28日~30日にG7気候・エネルギー・環境大臣会合が開催され、共同声明を採択した。 最近のG7会合は、実現可能性がない1.5℃目標を前提に現実から遊離した議論を展開する傾向が強いが、トリノの大臣会合

-

1. 東日本大震災後BWR初の原発再稼動 2024年10月29日東北電力女川原子力発電所2号機が再稼動しました。東日本大震災で停止した後13年半ぶりで、東京電力福島第一と同じ沸騰水型(BWR)としては初の再稼動になります

-

世のマスメディアは「シェールガス革命」とか「安いシェールガス」、「新型エネルギー資源」などと呼んで米国のシェールガスやシェールオイルを世界の潮流を変えるものと唱えているが、果たしてそうであろうか?

-

日本国内の報道やニュースクリップ等々を見ると、多くの人は気候変動対策・脱炭素は今や世界の常識と化しているような気になってしまうだろう。実際には、気候変動対策に前のめりなのは国連機関・英米とそれに追随するG7各国くらいで、

-

「気候変動の真実 科学は何を語り、何を語っていないか」については分厚い本を通読する人は少ないと思うので、多少ネタバラシの感は拭えないが、敢えて内容紹介と論評を試みたい。1回では紹介しきれないので、複数回にわたることをお許

-

「東京は、水素でおもしろくなる。」 「この街を動かすエネルギーが、水素に変わってきています。誰もが、あたりまえに水素を使う。そんな日常が、すぐそこまで来ています。東京が水素シティになったとき、そこにはどんな景色があって、

-

集中豪雨に続く連日の猛暑で「地球温暖化を止めないと大変だ」という話がマスコミによく出てくるようになった。しかし埼玉県熊谷市で41.1℃を記録した原因は、地球全体の温暖化ではなく、盆地に固有の地形だ。東京が暑い原因も大部分

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間