核融合は今こそ原型炉建設の政治判断を

y-studio/iStock

報道にもあったが、核融合開発のロードマップが前倒しされたことは喜ばしい。

だが残念ながら、いま一つ腰が引けている。政府による原型炉建設へのコミットメントが足りない。

核融合開発は、いま「実験炉」段階にあり、今後2兆円をかけて「原型炉」を建設して発電実証を行えば、その後は実用化できる。無尽蔵のクリーンエネルギーが既存の火力や原子力発電と遜色ないコストで手に入る。

では政府の検討状況はどうか。2月1日の文科省核融合科学技術委員会の配布資料4には、以下の記述がある。

- 原型炉開発総合戦略タスクフォースにおける技術的な検討の結果及びアクションプランの更新案については、核融合科学技術委員会で受け入れるものとする。

- 一方、「核融合発電の実施時期の変更」については、現在、ITER のベースラインの見直しが行われており、ベースラインの検討状況等を総合的に勘案した上で判断する必要があることから、決定を保留する。

- これを受け、アクションプラン更新案のうち、第2回中間チェック・アンド・レビュー(2025年頃)以降の活動については、同レビューを経て改めて検討するものとする。

ここで、「アクションプランの更新案」とは、核融合開発のロードマップの前倒しのことであり原型炉建設がその中心となる。「ITERのベースライン」とは、国際共同の実験炉ITER建設の進捗状況のことである。そして2025年頃にITERの進捗をチェックして原型炉に着手する、となっている。

つまりのところ、まずはITERの進捗を2025年まで様子見してから原型炉建設への着手を判断しましょう、ということになっている。

だが、これはもっと前倒しすべきではないか。

同委員会の配布資料5を見ると以下の記述がある。

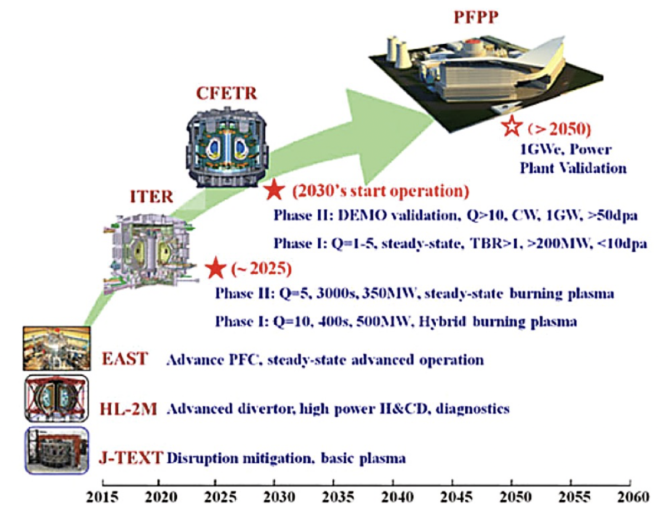

中国においては、ITER と同規模の工学試験炉 CFETR の建設を独自に進め、2030 年代までに原型炉に改造する計画を進めている。

つまり、事実上、中国はすでに原型炉の建設を進めている!

ITER完成後に予定されている実験運転は実用化に向けて重要である。しかし、その建設はもう峠を越えており、主要な要素技術は全てメドが立っている。したがって、ITERの完成まで待っていなくても、原型炉は建設できてしまうのだ。中国はそのように判断したということだ。

日本も、ITERの完成を座して待っているのでなく、ただちに、原型炉建設の意思決定をするべきではないか。

日本には原型炉そして実用炉を単独で実現するだけの産業・技術基盤がある。いまからただちに着手すれば、まだ中国に先駆けることが出来る。

ITERには不安もある。国際共同研究で推進しているが、その中には中国とロシアがそれぞれ出資比率9.1%で入っている。かつてのグローバリゼーションの時代にはこれは妥当だった。だがいまや新冷戦の時代に入った。かかる体制でいつまで持続できるのだろうか。

国際宇宙ステーション計画からロシアは撤退したという前例がある。中国への技術流出も当然懸念される。G7諸国によるロシアへの経済制裁、中国へのハイテク輸出規制なども影響するだろう。このような政治的要因によってITERが遅れることも懸念せざるを得ない。

米国MITなどの大学やベンチャー企業の研究開発は興味深いものではあるが、実用炉へ発展させるという視点で見ると、容易に解決できそうにない課題もあり、従って核融合発電の実用化に直結するものではない。実験炉ITERに続いて原型炉を建設することが実用炉実現のために不可欠な王道であることは変わりない。

ただちに原型炉建設に着手することになれば、累計で2兆円が要る。今後数年についてもITERのための予算以外に毎年数百億円超の政府資金投入の追加が必要になるだろう。

だがこれは10年間で150兆円に上るとされる政府GX(グリーントランスフォーメーション)戦略の下での温暖化対策費用に比較すれば僅かなものだ。

2025年に予定されている「チェック・アンド・レビュー」に先立って、この2023年に、原型炉建設の是非についての集中的検討をすべきだ。そしてそれに基づいて、乾坤一擲、政治的な意思決定を望みたい。

■

『キヤノングローバル戦略研究所_杉山 大志』のチャンネル登録をお願いします。

関連記事

-

エネルギーをめぐるさまざまな意見が、福島原発事故の後で社会にあふれた。政治の場では、自民党が原子力の活用と漸減を訴える以外は、各政党は原則として脱原発を主張している。しかし、政党から離れて見ると、各議員のエネルギーをめぐる意見は、それぞれの政治観、世界観によってまちまちだ。

-

このサイトを運営する研究機関GEPR(グローバルエネルギー・ポリシーリサーチ)では、更新されたサイトの情報、最近のエネルギーをめぐるニュースを「編集部から」というコラムで週1回以上お知らせします。

-

電力注意報が毎日出て、原発再稼動への関心が高まっている。きょう岸田首相は記者会見で再稼動に言及し、「(原子力規制委員会の)審査の迅速化を着実に実施していく」とのべたが、審査を迅速化する必要はない。安全審査と原子炉の運転は

-

20世紀末の地球大気中の温度上昇が、文明活動の排出する膨大な量のCO2などの温室効果ガス(以下CO2 と略記する)の大気中濃度の増加に起因すると主張するIPCC(気候変動に関する政府間パネル、国連の下部機構)による科学の仮説、いわゆる「地球温暖化のCO2原因説」に基づいて、世界各国のCO2排出削減量を割当てた京都議定書の約束期間が終わって、いま、温暖化対策の新しい枠組みを決めるポスト京都議定書のための国際間交渉が難航している。

-

COP30議長国ブラジルは11月にベレンで開催されるCOP30を実行力(Implementation)、包摂(Inclusion)、イノベーション(Innovation)を合言葉に、アクション中心の会議にすることを目指し

-

IPCC報告は、国際交渉や各国に影響を与えてきた。放送に出演の澤昭裕氏は経産省環境政策課長として、温暖化対策に向き合った経験がある。「温暖化対策の国際的枠組みと日本の政策は今、どのようになっているのですか」という池田氏からの問いに、次のようにまとめた。

-

ドイツの風力発電産業は苦境に立たされている(ドイツ語原文記事、英訳)。新しい風力発電は建設されず、古い風力発電は廃止されてゆく。風力発電業界は、新たな補助金や建設規制の緩和を求めている。 バイエルン州には新しい風車と最寄

-

あらゆる問題で「政治主導」という言葉が使われます。しかしそれは正しいのでしょうか。鳩山政権での25%削減目標を軸に、エネルギー政策での適切な意思決定のあり方を考えた論考です。GEPRの編集者である石井孝明の寄稿です。

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間