原発再稼働で電気代もCO2も下がる

Kwangmoozaa

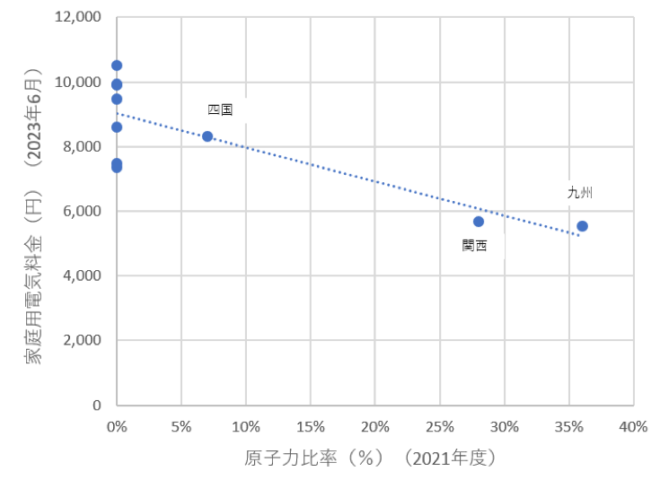

杉山大志氏の2023年2月4日付アゴラ記事で、電力会社別の原子力比率と電気料金の相関が出ていました。原子力比率の高い九州電力、関西電力の電気料金が相対的に抑えられているとのことです。

この記事を読みながら、その一週間前に環境省が最新の電気事業者別CO2排出係数を公表していたところだったので思いつきました。記事に出ていた電力会社別の原子力比率、電気料金の表にCO2排出係数を追加してみました(表1)。

|

電力会社 |

原子力比率 (2021年度) |

電気料金 (2023年6月) |

CO2排出係数 (2021年度) |

| 北海道 | 9,899円 | 0.537 kg-CO2/kWh | |

| 東北 | 9,462円 | 0.488 kg-CO2/kWh | |

| 東京 | 9,917円 | 0.457 kg-CO2/kWh | |

| 北陸 | 7,488円 | 0.388 kg-CO2/kWh | |

| 中部 | 7,369円 | 0.489 kg-CO2/kWh | |

| 関西 | 5,677円 | 0.311 kg-CO2/kWh | |

| 中国 | 8,608円 | 0.545 kg-CO2/kWh | |

| 四国 | 8,300円 | 0.533 kg-CO2/kWh | |

| 九州 | 5,526円 | 0.392 kg-CO2/kWh | |

| 沖縄 | 10,500円 | 0.707 kg-CO2/kWh |

表1 電力10社の原子力比率、電気料金、CO2排出係数

原子力比率は各社ウェブサイト(表内にリンク)、電気料金は杉山氏記事、CO2排出係数は環境省報道発表を参照

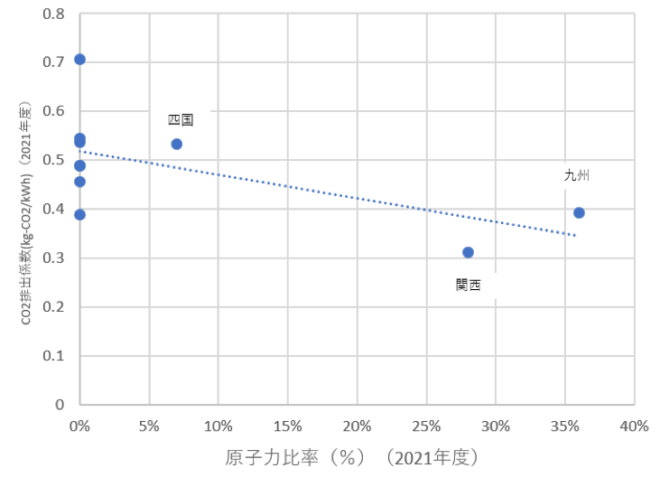

続いて、アゴラ記事と同様に散布図で原子力比率とCO2排出係数の相関を見てみます(図1)。

図1 電力10社の原子力比率とCO2排出係数

参考までに、図1とスケールを合わせた電気料金との比較も示します(図2)。内容は杉山氏作成のグラフと全く同じものです。

図2 電力10社の原子力比率と電気料金

何をいまさらと言われそうですが、原子力比率が上がれば電気料金とともにCO2排出係数も下がることが確認できました。しかしながら、表1の通り現状では原発再稼働が進んでいません。発電余力があるのに動かさないのは宝の持ち腐れです。

冒頭のアゴラ記事で杉山氏はこう指摘しています。

いまの電気代高騰は、反原発、再エネ推進、脱炭素といった、「エコな」政策のせいだ。(太字は筆者)

また、同記事を解説している動画の講演資料には、電気代を安くするための方策として、①原子力再稼働・新増設、②再エネ最優先を止める、③石炭・天然ガス(LNG)開発に投資、長期契約、があげられています。

筆者も2022年10月10日付アゴラ記事で同様の指摘をしていました。

こんな実効性の伴わない施策ではなく、①再エネ賦課金の廃止、②石炭火力のフル稼働、③原発再稼働を大至急で進めるべきです。

政府がやるべきことは国民や企業に節電をお願いすることではなく、日常生活や産業のために必要な電力量を確保することではないでしょうか。余力はあるし、これなら電気代も下がるためすべての国民と企業が恩恵にあずかれます。

当時から着手していればと思わずにはいられません。電気代高騰で国民全体(特に生活弱者)が困窮し、企業(特に中小企業)は利益を圧迫されています。家庭でも工場や店舗でも、省エネ活動は0.1%や0.2%など小さな節電効果を積み上げていきますが、図1、図2を見る限り原発再稼働だけでも一気に数%や10%を超えるレベルで電気代、CO2排出係数の低減効果がありそうです。

■

関連記事

-

太陽光や風力など、再生可能エネルギー(以下再エネ)を国の定めた価格で買い取る「固定価格買取制度」(FIT)が7月に始まり、政府の振興策が本格化している。福島原発事故の後で「脱原発」の手段として再エネには全国民の期待が集まる。一方で早急な振興策やFITによって国民負担が増える懸念も根強い。

-

シナリオプランニングは主に企業の経営戦略検討のための手法で、シェルのシナリオチームが“本家筋”だ。筆者は1991年から95年までここで働き、その後もこのチームとの仕事が続いた。 筆者は気候変動問題には浅学だが、シナリオプ

-

以前書いたように、再生可能エネルギー賦課金の実績を見ると、1%のCO2削減に1兆円かかっていた。 菅政権が26%から46%に数値目標を20%深堀りしたので、これは年間20兆円の追加負担を意味する。 20兆円の追加負担は現

-

小泉元首相を見学後に脱原発に踏み切らせたことで注目されているフィンランドの高レベル核廃棄物の最終処分地であるONKALO(オンカロ)。

-

CO2を多く排出するとして、ここのところ先進国ではバッシングを受けている石炭事業だが、世界には多くの炭鉱開発計画がある。 最近出た環境団体グローバル・エナジー・モニターの報告によると、世界で提案されている新しい炭鉱開発事

-

はじめに 欧州連合(EU)は、エネルギー、環境、農業、工業など広範な分野で「理念先行型」の政策を推進し、世界に対して強い影響力を行使してきた。その中心には「グリーンディール」「Fit for 55」「サーキュラーエコノミ

-

早野睦彦 (GEPR編集部より)GEPRはさまざまな立場の意見を集めています。もんじゅを肯定的に見る意見ですが、参考として掲載します。 高速増殖炉もんじゅ(福井県敦賀市) (本文) もんじゅの存在意義の問いかけ 「政府

-

2025年4月28日にスペインとポルトガルで発生した停電以降、ヨーロッパの発電状況を確認できるサイト「Energy-charts」を時折チェックしています。そこで気づいたことがあります。 NetZero推進派の人たちがよ

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間