革新軽水炉「iBR」は東芝起死回生の一打となるのか

Eoneren/iStock

岸田政権はGXの目標達成のために、原子炉のリプレース・新設を打ち出した。そのリプレース・新設を担うことになるのが〝革新軽水炉〟である。

革新の要は、安全性と経済性である。日本でいえば、現行のABWR(改良型沸騰水型軽水炉))やAPWR(改良型加圧水型軽水炉)を凌ぐ安全性と経済性が求められる。つまり、改良の先をゆく革新が求められる。

三菱が掲げる革新炉であるSRZ−1200についてはすでに報じた。

iBR:東芝の打ち出した革新軽水炉

iBRとは、innovative-intelligent-inexpensive BWR の略であるらしい。つまり、革新的であり知的であり高価ではないという。具体的な設計としては出力135万キロワットのiB1350がある。

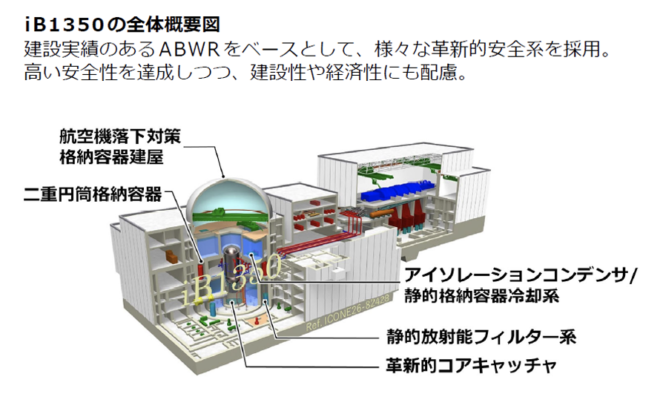

iB1350

日本原子力学会 原子力安全部会セミナー「新型炉の安全と安全規制」より

この設計のベースにあるのは柏崎・刈羽6、7号機などですでに建設と運転の実績があるABWRである。

なにが革新なのか:7日間のグレースピリオド

革新の要は2つある。一つめは安全性である。安全性のポイントは、事故によって炉心が溶けるような事態が発生する確率とその際に環境に放出されうる放射性物質の量である。いずれも従来の(つまり3.11後の追加的安全対策を施さない)ABWRに比べて2桁以上改善されるという——100分の1以下になるのである。

安全性の革新の設計上の特徴は大量の冷却水を原子炉の周辺に配備して万が一の時には運転員の操作や電動式の機械を介さなくても炉心を冷やし続けることにできる〝受動的〟安全を手厚くしたことである。

その結果、人が介入せず放っておいても炉心を冷やし続けることができる期間、これをグレースピリオド(grace period)という、が7日間になるという。従来の原子炉は型によって異なるが、せいぜい保っても数日。福島第一の3号機は運転員の必死の操作を介しながらも事故発生から3日後の3月14日には水素爆発を起こしている。であるから、実際にシビアアクシデントの危機が迫った場合に、7日間の余裕が見込めるというのは安全確保のためには非常に大きな利点である。

経済性はどうか

革新の要のもう一つは経済性である。経済性向上のポイントは、特別重要施設(いわゆるテロ対策施設)が合理化できるという。

どういうことかというと、原子炉をすっぽりと覆う格納容器の壁が二重化される(従来は一重)ので耐性が増す。そのことによって航空機などの飛来物に対しての堅牢さが増すので特別重要施設が合理化できるとのことであるが、この点の詳細は必ずしも詳らかでない。

では一体どのくらい安くなるのか?この点はさらに詳らかでない。最近の参考例でいえば、欧州型加圧水型軽水炉(EPR)がフィンランドに建造されているが、シビアアクシデント対策を万全にした結果建造費は2兆円にまでなった。

これはiB1350に限ったことではないが、一説によれば、これからつくる大型の革新的軽水炉はわが国では1.5兆円ほど掛かるのではないかと言われている。

起死回生の一打となるのか

東芝の原子力事業はウエスティングハウスの買収をめぐる粉飾決算の一件以来全くもって精彩を欠いている。長年のビジネスパートナーであった東京電力が3.11以降原子力業界での威力を失ってることも大きく影を落としていると思う。

さて、起死回生の一打となるためには、タマが飛んでこないことにはどうにもならない。東芝はすでにバッタボックスに立っている。しかし、待てど暮らせどタマは飛んできそうにないのだ。タマを放つべき投手はマウンドに姿を見せていないどころか、どうやらブルペンにもまだいないようである。

タマとは金である。タマ、つまり資金がなければいくら良い設計が手元にあっても、それを元手に革新的原子力発電所をつくることはできない。

岸田政権はそこをどう考えているのだろうか?

タマが飛んでこなければ、起死回生の一打を打つことすら絵空事なのである。

関連記事

-

やや古くなったが、2008年に刊行された『地球と一緒に頭を冷やせ! ~ 温暖化問題を問いなおす』(ビョルン・ロンボルグ著 ソフトバンククリエイティブ)という本から、温暖化問題を考えたい。日本語訳は意図的に文章を口語に崩しているようで読みづらい面がある。しかし本の内容はとても興味深く、今日的意味を持つものだ。

-

EUと自然エネルギー EUは、パリ協定以降、太陽光や風力などの自然エネルギーを普及させようと脱炭素運動を展開している。石炭は悪者であるとして石炭火力の停止を叫び、天然ガスについてはCO2排出量が少ないという理由で、当面の

-

地球温暖化の「科学は決着」していて「気候は危機にある」という言説が流布されている。それに少しでも疑義を差しはさむと「科学を理解していない」「科学を無視している」と批判されるので、いま多くの人が戦々恐々としている。 だが米

-

IPCCの報告がこの8月に出た。これは第1部会報告と呼ばれるもので、地球温暖化の科学的知見についてまとめたものだ。何度かに分けて、気になった論点をまとめてゆこう。 京都の桜の開花日が早くなっているという図が出ている(図1

-

この頃、10年も前にドイツで見た映画をよく思い出す。『In Time』(邦題『TIME/タイム』)。冒頭に荒れ果てた街の絶望的なシーン。人々はみすぼらしく、工場では産業革命時代のままのような錆び付いた機械がどうにかこうに

-

GEPRフェロー 諸葛宗男 はじめに 日本は約47トンのプルトニウム(Pu)を保有している。後述するIAEAの有意量一覧表に拠れば潜在的には約6000発の原爆製造が可能とされている。我が国は「使用目的のないプルトニウムは

-

先日、朝日新聞の#論壇に『「科学による政策決定」は隠れ蓑?』という興味深い論考が載った。今回は、この記事を基にあれこれ考えてみたい。 この記事は、「世界」2月号に載った神里達博氏の「パンデミックが照らし出す『科学』と『政

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間