バイデン政権、車両向け新排出抑制基準発表:ユーザーの購買姿勢は?

我が国では、脱炭素政策の柱の一つとして2035年以降の車両の電動化が謳われ、メディアでは「日本はEV化に遅れている」などといった報道が行われている。

自動車大国である米国の現状はどうなっているのか?

Allkindza/iStock

米国の新排出抑制基準

去る4月12日、バイデン政権は、ガソリン車や大型トラックを含むすべての車両の排ガスに対して、新たな排出抑制基準を発表した。

この新たな基準により、

- 米国の年間CO2排出量の2倍に相当する100億トン近いCO2の排出削減が可能となり、それによって、公衆衛生が守られる。

- EV1台を運転することによって、平均12,000ドル節約することができる。国家としても、200億バレル相当の輸入石油が削減でき、米国のエネルギー安全保障を強化される。

- クリーン車両への移行が加速され、2032年までに、新型セダン、クロスオーバー、SUV、および小型トラックの67%、新型職業用車両(バスやゴミ収集車など)の50%、新型短距離貨物トラクターの35%、および新型長距離貨物トラクターの25%を電動化できる。

この3点について気付いた点を挙げてみる。

- CO2の排出削減と公衆衛生との関係について、我が国の労働安全衛生法では、環境管理基準値として5000ppmと定めている。空気調和設備によって調整が可能な場合は1000ppm以下になるよう調整しなければならない。

- 現在、大気中のCO2濃度は430ppm程度であり、車両が走る屋外の話なので、公衆衛生の話を持ってくること自体お門違いであり、濃度もまったく問題ないレベルである。

- EV1台を利用すれば、12,000ドル節約できるとなっているが、例えば、バッテリー不調で交換した場合、車種やバッテリー容量によるがこの金額などは吹き飛んでしまう。

- 米国では、所謂シェール革命によって、米国産原油や天然ガスの生産量が飛躍的に増大し、エネルギー自給のみならず輸出国となり、エネルギーの支配や安全保障が現実のものとなった。

- バイデン大統領は、就任早々、キーストーンXLパイプライン計画を阻止し、気候変動との戦いが不可欠だとして、米国経済の脱炭素化を推し進めた。脱炭素のスローガンの下、再エネ優先、化石燃料の座礁資産化の動きが始まった。最近では、石油や石炭に加え、天然ガスに関する設備もその範疇として捉えられるようになった。それ以降、輸入石油に頼り、物価の高騰、インフレ、高金利などを齎している。

今回の新排出抑制基準は、「これまでにない野心的な規制」だといわれているが、技術的にもコスト面でも多くの課題があり、実現可能性には大きな疑問が投げかけられている。

この発表の根底には、自動車メーカーが2032年モデルの設計を始める5年足らずの間に、十分なEVを開発し、バッテリーの製造に必要なレアアースを大量に調達し、懐疑的なユーザーの購買パターンを変えられるという考え方があるようだが、まともな専門家の支持を得られるとは思えない。

米国政府による数々の優遇措置にもかかわらず、EVの普及率はさまざまな理由で低迷している。EVの技術が大きく進歩しても、バッテリーの充電には何時間もかかる。充電スタンドのネットワークも限られており、依然としてEVは想定した通りには売れていない。現在EVを所有している人の78%は移動手段を補うために、ガソリン車も所有している。

米国ユーザーの購買姿勢

政府発表と同日、米国のユーザーの行動パターンを調査したギャラップ社がその結果を発表した。

Most Americans Are Not Completely Sold on Electric Vehicles

その結果をまとめると、

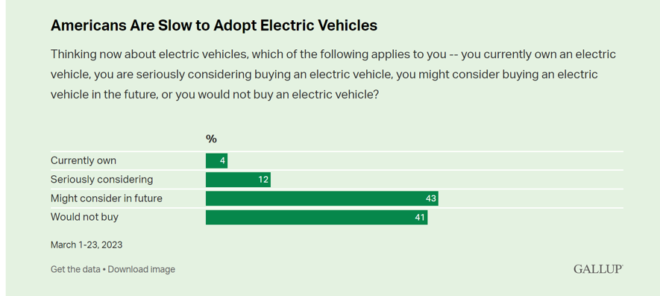

- EVを所有している人(4%)や、購入を真剣に考えている人(12%)は比較的少なく、米国においてはEVの普及が遅れている。

- 米国成人の43%は、将来的にEVの購入を検討する可能性があると回答しているが、41%は明確に検討しないと回答した。

- 気候変動を非常に心配している米国人は、EVを所有することに前向きで、5%が所有済み、16%が真剣に検討、58%がいずれは所有したいと回答した。逆に、気候変動にまったく関心がない人の77%がEVを所有することはないと回答している。

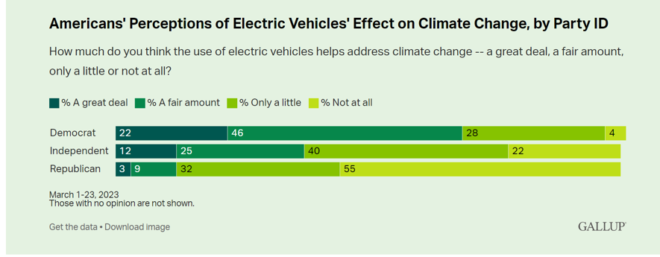

- EVの所有に前向きなことに加え、支持者の比較でみると、民主党は共和党よりも、EVの使用が気候変動への対応に役立つと回答する傾向が強い。民主党の3分の2強が、EVは大いに役立つ(22%)、まあまあ役立つ(46%)と考えている。

- 共和党支持者の55%は全く役に立たないと答え、32%は少ししか役に立たないと考えている。

- 無党派層は、民主党よりも共和党に近い意見を持っている。

ギャラップの調査結果から、米国政府が野心的な目標を発表したのに対して、多くのユーザーは現実を踏まえ、かなり厳しい意見を述べている。

このギャップは、いつ埋まるのだろうか?そのためには、技術開発、コスト、資源確保という地政学的な問題点、グリッドや充電ステーションの整備という社会インフラの問題など解決しなければならない課題が多い。

トヨタの全方位戦略

5月7日、トヨタ自動車は、新たな経営体制に移行してから初めてとなる経営方針説明会を開き、2026年までに10車種のEVを投入する方針を明らかにしている。年間150万台の販売を目指すという。

また、米工場でEVを生産し、欧・アジアでも、水素で走る燃料電池車(FCV)や新興国向けのハイブリッド車(HV)などを普及させ、多様な選択肢を残す「全方位戦略」を堅持した上で、独自のEV戦略を展開すると発表している。

関連記事

-

漢気(おとこぎ)か? 最期っ屁か? 一連の報道を見て思う。フジテレビの経営首脳陣は、本当に「真の髄から腐っている」と言わざるを得ない。 顔ぶれを見れば、ほとんどが高齢の男性ばかり。ダイバーシティの欠片もなく、女性は不在。

-

米ニューヨーク・タイムズ、および独ARD(公営第1テレビ)などで、3月7日、ノルドストリームの破壊は親ウクライナ派の犯行であると示唆する報道があった。ロシアとドイツを直結するバルト海のガスパイプラインは、「ノルドストリー

-

日韓関係の悪化が、放射能の問題に波及してきた。 このところ立て続けに韓国政府が、日本の放射能について問題提起している。8月だけでも、次のようなものが挙げられる。 8月8日 韓国環境部が、ほぼ全量を日本から輸入する石炭灰の

-

六ケ所村の再処理工場を見学したとき印象的だったのは、IAEAの査察官が24時間体制でプルトニウムの貯蔵量を監視していたことだ。プルトニウムは数kgあれば、原爆を1個つくることができるからだ。

-

「核科学者が解読する北朝鮮核実験 — 技術進化に警戒必要」に関連して、核融合と核分裂のカップリングについて問い合わせがあり、補足する。

-

GEPRを運営するアゴラ研究所は毎週金曜日の午後9時から、インターネットの映像配信サービス、ニコニコ生放送で「アゴラチャンネル」という番組を放送している。22日は、アゴラ研究所の池田信夫所長をホスト、元経産官僚の石川和男氏をゲストにして「原発停止、いつまで続く?」というテーマで放送した。

-

東洋経済オンラインに掲載された細野豪志氏の「電力危機に陥る日本「原発再稼働」の議論が必要だ」という記事は正論だが、肝心のところで間違っている。彼はこう書く。 原発の再稼働の是非を判断する権限は原子力規制委員会にある。原子

-

アゴラ・GEPRは9月27日に第3回アゴラ・シンポジウム「災害のリスク 東日本大震災に何を学ぶか」を開催しました。その映像を公開する。専門家が、地震と震災のリスクを語り合った。

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間