再エネで電気代は上がり土地には負荷がかかる

xijian/iStock

前回に続いてルパート・ダーウオールらによる国際エネルギー機関(IEA)の脱炭素シナリオ(Net Zero Scenario, NZE)批判の論文からの紹介。

再エネのコストは下がった、今や一番安い、という宣伝文句をよく聞く。はなはだしきは、「PV(太陽光発電)で電気代ゼロ円」などというものもある。パネルの購入費用や、政府の補助金などを一切無視した話だ。

いまPVも風力もあらゆる優遇措置を受けているので、本当のところのコストは見えにくくなっている。だが、PVや風力を大量導入したから、電気代がタダ同然になって喜んでいる国などというのは、聞いたことがない。

図は、欧州諸国において、PVと風力の普及量(全発電に占める発電電力量)を横軸に、家庭電気料金を縦軸にとったものだ。これを見ると、PVと風力の普及している国ほど、電気料金はむしろ高くなっていることが分かる。

日本政府も、再エネ最優先というのが現行の政策だから、今後ますます電気料金は上がることになるだろう。

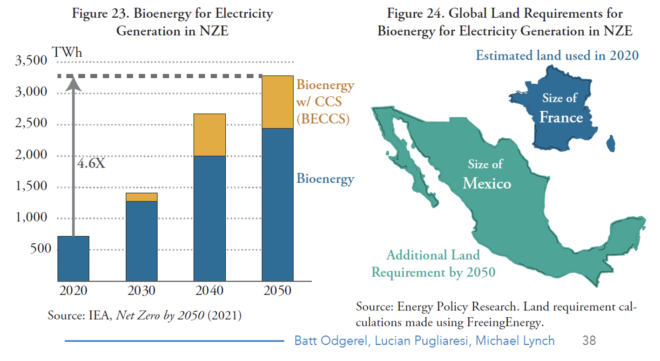

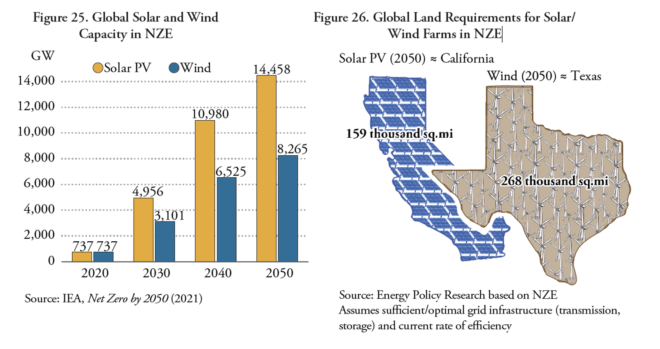

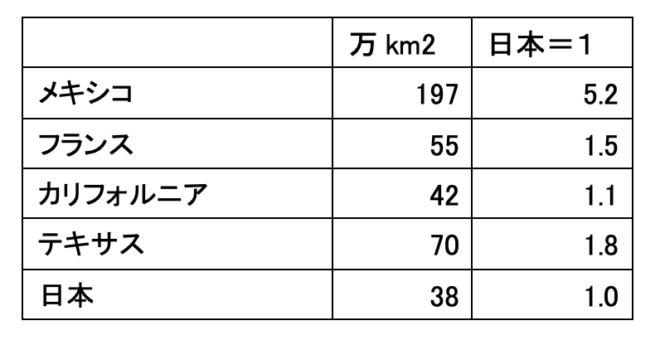

IEAのNZEでは、世界全体で再エネを大量導入するが、これは莫大な土地を必要とする。2050年までに追加で必要な面積は、太陽光がカリフォルニア州なみ、風力がテキサス州なみ、バイオエネルギーがメキシコなみ、となっている。

分かり易くするために日本に置き換えると(数値は表に載せた)

PV:日本1つ分

風力:日本2つ分

バイオ:日本5つ分

となる。

このバイオは農地利用ともろに競合する。世界の農地面積は1244万km2なので、その6分の1もの面積をバイオで用いることになる。太陽光や風力であれば農地とは競合しないように建設できるが、バイオエネルギーは植物が成長しないと生産できないので競合は避けられない。

これだけの面積を使うということは、景観や自然生態系にもかなりの負担になる。果たして環境に優しいと言えるのだろうか。

■

関連記事

-

本年1月に発表された「2030年に向けたエネルギー気候変動政策パッケージ案パッケージ案」について考えるには、昨年3月に発表された「2030年のエネルギー・気候変動政策に関するグリーンペーパー」まで遡る必要がある。これは2030年に向けたパッケージの方向性を決めるためのコンサルテーションペーパーであるが、そこで提起された問題に欧州の抱えるジレンマがすでに反映されているからである。

-

はじめに 欧州の原子力発電政策は国ごとにまちまちである。昔は原子力発電に消極的だったスウェーデンが原子力発電を推進する政策を打ち出しているのもおどろきだが、ドイツの脱原発政策も異色である。 原子力発電政策が対照的なこの2

-

集中豪雨に続く連日の猛暑で「地球温暖化を止めないと大変だ」という話がマスコミによく出てくるようになった。しかし埼玉県熊谷市で41.1℃を記録した原因は、地球全体の温暖化ではなく、盆地に固有の地形だ。東京が暑い原因も大部分

-

24日、ロシアがついにウクライナに侵攻した。深刻化する欧州エネルギー危機が更に悪化することは確実であろう。とりわけ欧州経済の屋台骨であるドイツは極めて苦しい立場になると思われる。しかしドイツの苦境は自ら蒔いた種であるとも

-

経産省と国交省が進めていた洋上風力発電をめぐって、いったん決まった公募入札のルールが、1回目の入札結果が発表されてから変更される異例の事態になった。 ゲームが始まってからルールを変えた これは2020年から始まった合計4

-

はじめに 世界の脱炭素化の動きに呼応して、今、世界中の自動車メーカーが電気自動車(EV)に注力している。EV化の目的は走行中のCO2排出を削減することにあり、ガソリンエンジンなどの内燃機関を蓄電池駆動のモーターに切替えて

-

IPCC報告には下記の図1が出ていて、地球の平均気温について観測値(黒太線)とモデル計算値(カラーの細線。赤太線はその平均値)はだいたい過去について一致している、という印象を与える。 けれども、図の左側に書いてある縦軸は

-

「エネルギー資源小国の日本では、国策で開発したナトリウム冷却高速炉の技術を次代に継承して実用化させなければならない。それには高速増殖原型炉『もんじゅ』を運転して、技術力を維持しなければならない。軽水炉の運転で生ずるプルトニウムと劣化ウランを減らすためにも、ナトリウム冷却高速炉の実用化が必要だ」

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間