欧州で対照的なスウェーデンとドイツの原子力発電

はじめに

欧州の原子力発電政策は国ごとにまちまちである。昔は原子力発電に消極的だったスウェーデンが原子力発電を推進する政策を打ち出しているのもおどろきだが、ドイツの脱原発政策も異色である。

原子力発電政策が対照的なこの2つの国の原子力発電政策を比較し、我が国の原子力政策の参考としたい。

スウェーデンの原子力世論の急転換

スウェーデンは米国のスリーマイル島事故を受け、1980年に稼働していた12基の原発全てを廃棄する決定を行った。

ニュークリア・ルネッサンスの最中だったから誰しもが驚いた。このインパクトが大きいため、日本人の多くがいまだにスウェーデンは脱原発国だと思っている。

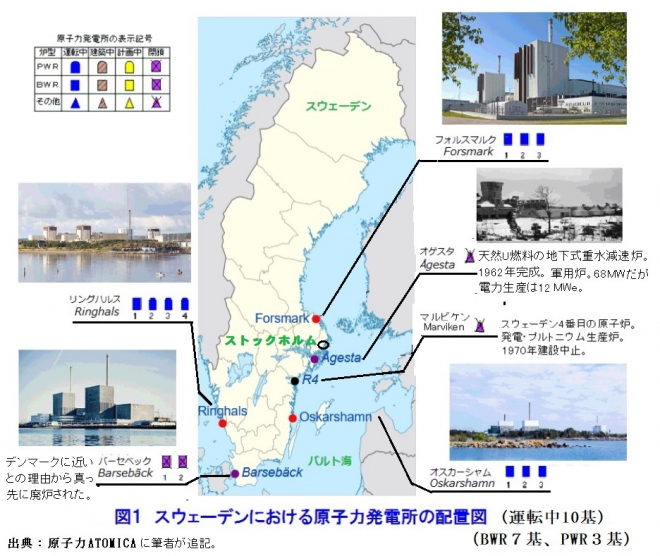

しかし、事実は小説より奇なるである。スウェーデンが実際に停止したのは1999年のバーセベック1号機(Barsebeck:出力60万kW、1975年運転開始)と2005年のバーセベック2号機(出力60万kW、1977年)だけである。この2基の停止理由はデンマークに近いためとのことである。

スウェーデンの新しいエネルギー政策

スウェーデン政府は2009年2月、以下の4項目を柱とする新しいエネルギー政策を発表した。

(1)今後も出力増強の申請を、従来通り適切に取り扱う。

(2)原子力発電所の基数が現状の10基以内に維持されるのであれば、同一サイトへのリプレースも承認する。

(3)「脱原子力法」を破棄し、新規炉の建設に向けた新しい法体系を整備する。

(4)原子力発電所の新規建設に対し、財政面での補助は行わない。

この新しい政策で注目されるのは新規炉の建設を容認した(3)である。(2)で原発基数を10基以内としているものの新規炉の建設を容認していることは注目される。

スウェーデンでは最近、原発支持世論が急増している

スウェーデンで2019年に実施した世論調査では、78%が原子力を強く支持し、43%が新規建設に賛成し、35%が国の原子炉をフルに使い続けたいとしている。原発に否定的な人は世論調査対象者の11%に急減している。

スウェーデン政府は2040年までに8基すべての原子炉を段階的に廃止する予定を変えていない。しかし、上述の世論調査結果はこの方針が世論を反映していない。

原発反対者は長年にわたり約20%だったが今年の調査で11%という記録的な低さまで低下した。この結果は原発利用に幅広いコンセンサスがあるという事実を反映している。

今回の世論調査は、ノーバスのランダムに選出されたパネルとのウェブベースのインタビューを通じて実施されました。18〜79歳の合計1027人が、10月24日から30日に実施された最新の調査に回答した。参加率は54%だった。

なお、2015年10月には、2020年までに古い原子炉4基が閉鎖され、オスカーシャム1,2号機は完全に閉鎖されることになっている。

スウェーデンで2020年までに停止する原発2基はどれか

(オスカーシャム原子力発電所:Wikipediaから)

スウェーデンでは2015年に2020年までに4基の原発を停止することを決定している。その内の2基は前項で触れた通りオスカーシャム1,2号機だが報道では残りの2基の名称は明らかになっていない。しかし「古い方から4基」とある。すると残り8基のなかで古い順に2基を選ぶと表1からリングハルス1,2号機になる。次に停止するのはリングハルス1,2号機になるものと思われる。

ドイツは相変わらず脱原発を進めている

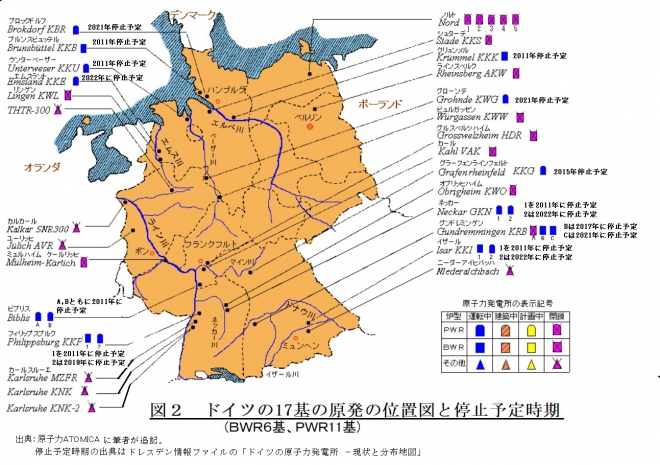

ドイツは福一事故の後、最も敏感に反応した。事故が起きた6日後の3月17日に稼働していた17基の原発の内、古い原発7基を3ヶ月間暫定的に停止した[1]。そして、事故からたった4か月後の7月8日、全原発を2022年までに停止することを決めた[2]。スウェーデンと好対照なこの決定には驚かされるが、なぜそのような決定をしたのかについてメルケル首相は次のように述べている。「議会制民主主義に基づくこの国で、過半数を超える市民が原発全廃を支持しているのだから、そうした世論に逆行する政党は敗北する。」これがドイツのエネルギー政策の根拠のようである[3]。とはいうもののドイツでは日本の9基を8基上回る17基の原発が現在も運転しているのは事実である(図2参照)。

[1] ドレスデン情報ファイル「ドイツの原子力発電所 - 現状と分布地図」

[2] ポリタス「脱原子力を選択したドイツの現状と課題」

[3] Ibid。

両国の世論の差はなぜ生まれたのか?

スウェーデンとドイツの世論は大きく異なる。その差はなぜ生れたのかを想像ではあるが以下の通り考察する。

① 原発問題にどう対処すべきかの知識の差が大

スウェーデンは1979年に起きた米国スリーマイル島事故直後の1980年の国民投票で原発廃止を決議し、それ以来脱原発の研究をしているから、2011年の福一事故の時には既に31年の研究蓄積があった。

これに対してドイツのメルケル氏は首相に就任したのが2005年だから2011年に福一事故が起きた時は就任後6年で「関係閣僚や原発の専門家にほとんど相談せず、独断でドイツの脱原発を発表した」と言われている 。ドイツにとって福一事故は寝水に水だったようである。

② 環境問題への影響の認識の差が大

スウェーデンは脱原発で低下する発電量の穴埋めを再エネで穴埋めすると発電コストが高くなり、化石燃料で穴埋めすると排出する二酸化炭素で森林が破壊されるとして原発利用に対する支持が増大した。また、チェルノブイリ事故の後フィルターベントの設置等の原発の安全対策やセキュリティ対策の強化が行われ、オスカーシャム3号機はその際、出力が145万kWの世界最大出力のBWRとなって経済性が大幅に改善された。

一方、ドイツは原発に対する情緒的な恐怖心が高く、論理的な脱原発方策の検討が出来ていない。これが大きな差を生んだものと考えられる。

スウェーデンでは最初から穴埋めには再エネを使うことを決めており、化石燃料の火力発電は使わないこととしていた。だから再エネの発電単価が高くなった時点で原発利用の支持が増大したのは当然で、それがドイツと大きな差が生じた原因だと考えられる。

③ 高レベル放射性廃棄物最終処分場の選定問題

周知のとおりスウェーデンは2009年6月に高レベル放射性廃棄物処分場建設予定地としてフォルスマルクを選定している。しかし、ドイツはいまだに高レベル放射性廃棄物処分場予定地選定が難航しており原発は“トイレなきマンション”状態から脱却できていない。この差が影響した可能性を否定できない。

原子力発電のゴールはエバキュエーション・フリーである

スウェーデンの世論の8割が原子力発電所を支持するようになったといっても原発推進者は手放しで喜んではいけない。ドイツは2022年、スウェーデンは2040年までに原子力発電所を全廃する計画は変っていないからである。

エバキュエーション・フリー(避難しなくても良い)の原子力発電所を実現しないと世論からの真の支持は得られない。原子力技術者はそれを目標としてこれからも努力しなければならない。

関連記事

-

昨年10月のアゴラ記事で、2024年6月11日に米下院司法委員会が公表した気候カルテルに関する調査報告書のサマリーを紹介しました。 米下院司法委が大手金融機関と左翼活動家の気候カルテルを暴く サマリーでは具体性がなくES

-

アゴラ研究所の運営するエネルギーのバーチャルシンクタンクのGEPRは、サイトを更新しました。

-

九州電力の川内原発が7月、原子力規正委員会の新規制基準に適合することが示された。ところがその後の再稼働の道筋がはっきりしない。法律上決められていない「地元同意」がなぜか稼働の条件になっているが、その同意の状態がはっきりしないためだ。

-

世界的に化石燃料の値上がりで、原子力の見直しが始まっている。米ミシガン州では、いったん廃炉が決まった原子炉を再稼動させることが決まった。 米国 閉鎖済み原子炉を再稼働方針https://t.co/LILraoNBVB 米

-

世界最大のLNG輸出国になった米国 米国のエネルギー情報局(EIA)によると、2023年に米国のLNG輸出は年間平均で22年比12%増の、日量119億立方フィート(11.9Bcf/d)に上り、カタール、豪州を抜いて世界一

-

有馬純 東京大学公共政策大学院教授 地球温暖化をめぐる国際的取り組みの中で長きにわたって産業革命以降の温度上昇を2℃以内に抑えるという目標が掲げられていることはよく知られている。2015年12月に合意されたパリ協定ではこ

-

元経産官僚で、国際環境経済研究所河野太郎議員は2014年6月11日付ブログ記事「いよいよ電力の自由化へ」で、以下のようなことを述べておられる。続きを読む

-

政府が「2030年温室効果ガス46%削減」という目標を発表したことで、責任を感じた?小泉環境相が、「2030年までに太陽光発電の規模を2000万kW積み増して、1億800万kW以上にする」という方針を提示した。 太陽光発

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間