割高な太陽光や洋上風力を無理やり推進する必要はない

nitinan chumdavong/iStock

洋上風力発電事業を巡る汚職事件で、受託収賄容疑で衆院議員、秋本真利容疑者が逮捕された。捜査がどこまで及ぶのか、今後の展開が気になるところである。各電源の発電コストについて、いま一度確認しておきたい。

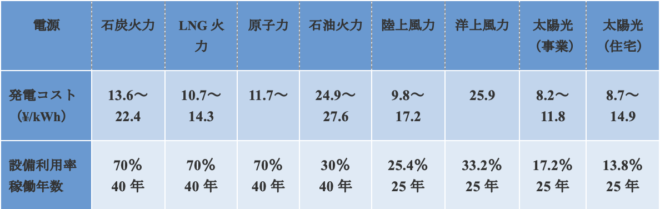

2021年8月経済産業省は、石炭、液化天然ガス、原子力、風力、太陽光など電源の2030年における発電コストの精査結果を公表した。この発電コストは、LCOE(Levelized cost of electricity、均等化発電原価)と呼ばれ、発電所を新設した場合の建設や運営にかかるモデル費用である。

メディアが注目したのは、再生エネルギー由来の発電コストが、火力発電などより低コストになったということだった。例えば、太陽光発電の2030年時点のコストは1kWh当たり8.2~11.8円などと安くなっていた。火力(LNG、石炭)は、燃料費やCO2対策費を考慮して上昇傾向であり、洋上風力は2030年時点でなお26.1円であり、他の電源に比べると高くなっていた。

2030年の電源別発電コスト試算結果

この結果、特に太陽光発電については、設備費が他の電源と同程度に安くなったなどという理由を付け、住宅に太陽光パネルを設置するということが進んだ。また、メガソーラーについては、風光明媚な自然を破壊してまで設置される地域も出ており、大雨や台風などの自然災害によって、パネルが崩落、飛散したりする人災を招いている。

表中のコスト試算については、3つの問題点が指摘されていた。

- 再エネ発電出力の不確実性、低稼働率対策として、既存火力などを稼働させるのだが、運用変更や発電効率の低下に伴うコストが発生する(プロファイルコスト)

- 再エネ発電所を増やせば、風況や日照の変動に伴い発電出力が変動する点で、火力発電とは異なる。同じ時間で同量出力を維持するためには石炭火力などの調整電源が必要となる。そのコストや系統安定化費用も織り込まれていない(バランシングコスト)

- 送電網への接続費などが含まれていない(系統・接続コスト)

さて、米国などでも、環境保護主義者、バイデン政権、および一部の州が、低コストで気候変動への対処に役立つとして、風力や太陽光などの再エネへの抜本的なエネルギー転換を推進している。しかし、最近の研究では、すべてのコストを考慮すれば風力や太陽光発電は発電コストが高く、そのような転換は経済的、環境的にも成立しないことが判明している。

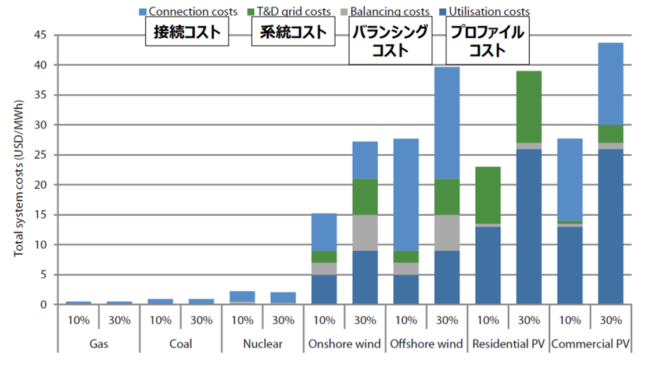

OECDが、電力システムの総コストを試算した結果が下図である。横軸には各電源とその普及率が示され、縦軸は発電コスト(US$/MWh)である。今回の洋上風力発電をみれば、10%の普及率で発電コストが28 US$/MWh、30%で40 US$/MWhである。再エネ発電は、普及が広まれ広まるほど、1、2と系統コストが増え、その結果、10%から30%の普及で総コストが1.5倍以上は増加すると算出された。

出典:OECD、The Full Cost of Electricity Provision 2018

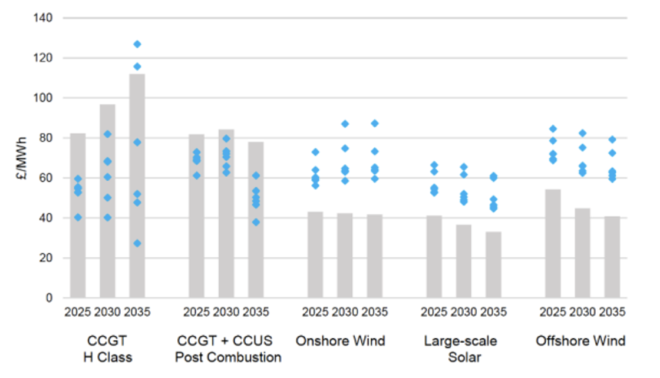

次に、下図は、英国ビジネス・エネルギー・産業戦略省(BEIS)がEnhanced Levelized Costを用いて算出した電源ごとのLCOEを算出した図である。横軸に、ガス火力、CCS付ガス火力、陸上風力、事業用太陽光、洋上風力、縦軸には発電コスト(£/MWh)が示されている。グレー色の棒グラフが従来のLCOE(単純LCOE)、青い四角は、全体コストを表している。

出典:BEIS、Electricity Generation Costs 2022

洋上風力についてみれば、単純LCOEは、2025年から2035年の間で54から40£/MWhに減少しているが、総コストでみると各年で幅があるものの、2025年が67~85£/MWh、2035年は60~80£/MWhなどとなっている。

こうした推算は前提条件に左右されることが多く、海外の事例でもあるため、参考程度に見てみると、2035年の全体コストは、単純LCOEの1.5~2倍程度になることがわかる。大規模太陽光についても、同じような結果が得られている。この結果を2021年8月の経済産業省資料に適用すると、再エネ由来の発電は、火力発電よりかなり高コストになるということが推定される。

これから、素晴らしい自然環境を破壊して、山中や草原・大地、そして海洋に、太陽光パネルや風力発電設備を「無理やり設置するという行為」は、高コストであるだけでなく、安全配慮義務を無視した不法行為に当たると思われる。事業者、行政、地元利害関係者が絡んだ一連の活動は、「今だけ、金だけ、自分だけ」の愚の骨頂ではなかろうか。

関連記事

-

ロシアのウクライナ侵攻という暴挙の影響で、エネルギー危機が世界を覆っている。エネルギー自給率11%の我が国も、足元だけではなく、中・長期にわたる危機が従前にまして高まっている。 今回のウクライナ侵攻をどう見るか 今回のロ

-

2012年9月19日に設置された原子力規制委員会(以下「規制委」)が活動を開始して今年の9月には2周年を迎えることとなる。この間の5名の委員の活動は、本来規制委員会が行うべきと考えられている「原子力利用における安全の確保を図るため」(原子力規制委員会設置法1条)目的からは、乖離した活動をしていると言わざるを得ない。

-

東京都が水素燃料電池タクシー600台の導入目標(2030年度)を掲げた。補助金も手当されるという。 燃料電池商用モビリティをはじめとした「水素を使う」アクションを加速させるプロジェクト発表会及びFCタクシー出発式 だがこ

-

インドは1991年に市場開放が行われて以降、ずっと右肩上がりとはいかないものの、基本的に経済成長が続いている。特にITやアウトソーシング産業など第三次産業が経済成長を牽引しているという、やや特殊な姿を見せている。

-

今年のCOP18は、国内外ではあまり注目されていない。その理由は、第一に、日本国内はまだ震災復興が道半ばで、福島原発事故も収束したわけではなく、エネルギー政策は迷走している状態であること。第二に、世界的には、大国での首脳レベルの交代が予想されており、温暖化交渉での大きな進展は望めないこと。最後に、京都議定書第二約束期間にこだわった途上国に対して、EUを除く各国政府の関心が、ポスト京都議定書の枠組みを巡る息の長い交渉をどう進めるかに向いてきたことがある。要は、今年のCOP18はあくまでこれから始まる外交的消耗戦の第一歩であり、2015年の交渉期限目標はまだまだ先だから、燃料消費はセーブしておこうということなのだろう。本稿では、これから始まる交渉において、日本がどのようなスタンスを取っていけばよいかを考えたい。

-

「気候危機説」を煽り立てるために、現実的に起きそうな範囲を大きく上回るCO2排出シナリオが用いられ続けてきた。IPCCが用いるSSP5-8.5排出シナリオだ。 気候危機論者は、「いまのままだとこのシナリオに沿って排出が激

-

関西電力は、6月21日に「関西電力管外の大口のお客さまを対象としたネガワット取引について」というプレスリリースを行った。詳細は、関西電力のホームページで、プレスリリースそのものを読んでいただきたいが、その主旨は、関西電力が、5月28日に発表していた、関西電力管内での「ネガワットプラン」と称する「ネガワット取引」と同様の取引を関西電力管外の60Hz(ヘルツ)地域の一部である、中部電力、北陸電力、中国電力の管内にまで拡大するということである。

-

共存共栄への可能性 私は再エネ派の人々とテレビ番組やシンポジウムなどで討論や対話をする機会が時々ある。原子力推進派のなかでは稀な部類であると思っている。メディアでもシンポジウムでも、再エネvs.原子力という旧態依然の構図

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間