原子力の現行中間貯蔵の欺瞞:300年の超長期中間貯蔵はできるのか

PhonlamaiPhoto/iStock

さまよえる使用済み燃料

原子力の中間貯蔵とは、使用済み核燃料の一時貯蔵のことを指す。

使用済み燃料とはその名称が示す通り、原子炉で一度使用された後の燃料である。原子炉の使用に伴ってこれまでも出てきており、これからも出てくる。

この使用済み燃料は青森県六ヶ所村にある日本原燃の再処理施設に持ち込まれて再利用できるウランやプルトニウムと再利用できないものに分離され、そのうち高レベル放射性廃棄物(いわゆる核のごみ)は、日本のどこかに適地を探し出して深い地下に埋葬処分されることになっていいる。

しかし、再処理施設は諸般の事情で一向に動く兆しがない。

再処理施設が動いていないので、現在、使用済み燃料は発電所内に一時的に貯蔵されているが、それにも限界がある。したがって、どこかに運び出して一時的に貯蔵してやろうというのが中間貯蔵である。原子力発電所と再処理施設の〝中間〟に位置する貯蔵という考え方である。

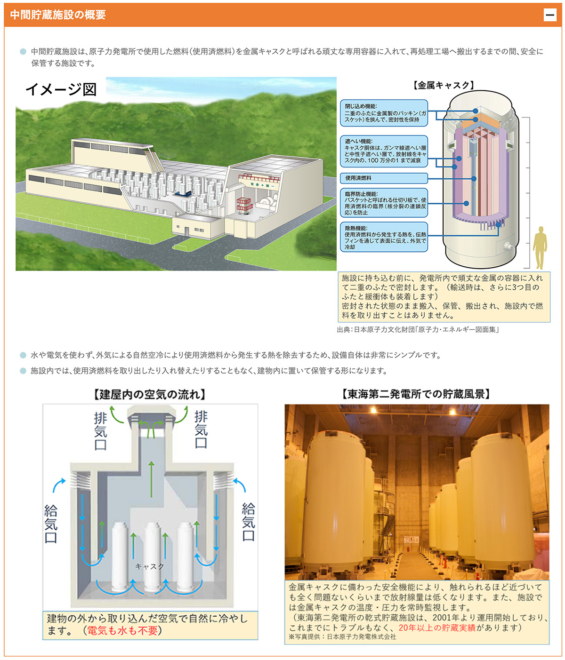

中間貯蔵施設概要

中国電力HPより

青森県むつ市には東電などを中止にしたむつの中間貯蔵所がすでにある。これに対して、関西電力などの原子力発電所には中間貯蔵所の候補地さえ選定できない状態が長く続いた。

そんななか、今年8月に山口県上関町が立地可能かどうかの調査を受け入れると判断した。

これによって一つの可能性の扉は開いたが、このまま上関に中間貯蔵施設を建設することが決まるかどうかは今の時点では全くわからない。原子炉から出てきた使用済み燃料は行き先が定まらず、いまだに彷徨っているのである。

現行の中間貯蔵の欺瞞

原子力関係者の中にはうすうす気が付いているものもいるようだが、原子力利用と廃炉には大きな課題が目前にある。それは〝中間貯蔵につきまとう不確定要因〟ともいうべきものである。

どういうことかといえば、中間貯蔵施設の使用期間は50年とされており、創業開始後40年までに搬出について協議することになっている(参考:むつ市のWEBサイト)。搬出・搬入に数年か以上かかるとすれば、実質的な貯蔵期間は30〜40年である。

これはこの先六ヶ所の再処理施設の稼働状況如何では、実際に中間貯蔵施設から使用済み燃料を取り出して、再処理施設に持ち込めないかもしれないという、不確定な未来像への懸念が現実味を増してくる。そもそも六ヶ所の再処理施設の当初の竣工すなわち運転開始予定は1997年だった。以来26回の竣工延期を繰り返している。つまり、もうすでに25年も〝遅延〟しているのである。

六ヶ所村再処理工場の様子

日本原燃HPより

もしも、中間貯蔵施設に一旦入れても、そこから使用済み燃料が取り出せないという状況が発生すれば、約束の期間を超えて貯蔵することになるので、自治体はなんらかの措置を要求してくるかもしれない。例えば、非常に高額な累進課税が発生するなど。そのような事態が予測されるとすれば、中間貯蔵施設が完成しても事実上誰もそこに持ち込もうとしないかもしれない。

ではどうするのか!?

残された唯一の方法は、原子力発電所内で保管し続けることである。しかしここにも大きな問題がある。どの発電所でも使用済み燃料はいずれ持ち出すことが地元自治体との約束事になっている。使用済み燃料を発電所内に保管し続ける限り、全ての使用済み燃料に対して〝使用済み燃料税〟がかかってくるという事態がより深刻化する可能性がある。なお、使用済み燃料税の制度があるのは、今の所柏崎、伊方、玄海、川内、むつのみ。

いずれにしても使用済み燃料が発電所内に止まり続けることは地元自治体にとっては単なる迷惑以上の話であるし、事業者にとっても大きな負担増になりかねない。

つまり、進むも地獄退くも地獄。

結果どうなるのか——余分な課税分は電気料金に上乗せされ、電気を使う国民にのしかかってくる。

このような不可測の未来像の根底には、貯蔵期間を50年と見積もっていることの甘さにあると私は思う。この見積もり自体が昨今の諸状況を考えると、もはや間尺にあわなくなってきていると私は見るのである。

この問題は、中間貯蔵地が決まっていなくて四苦八苦してきた関電だけの問題ではない。そろそろ中部電力でも同様の問題が顕在化してくるだろう。その次は、最も迅速に再稼働を進めた九州電力が続くだろう。東京電力福島第二発電所も同様。原子炉の廃炉を決めた電力会社には同様の問題が次から次へと襲いかかってくるに違いない。

加えて、現在の核燃料サイクル政策には、あからさまには議論の俎上に乗っていない重要な問題がある。それは次の2点である。

- 軽水炉でのプルトニウム利用をプルサーマルと呼んでいるが、これは六ヶ所の再処理施設で通常の使用済み燃料から〝まだ利用可能なウランとプルトニウム〟を分離抽出して新たな燃料(混合酸化物燃料またはMOX燃料と呼ぶ)を製造して用いる。プルサーマルで出てくる使用済み燃料を使用済みMOX燃料と呼ぶ。使用済みMOX燃料は、その性質上高速炉(例えば廃炉になった「もんじゅ」)でしか使えないので、それまでは保管が必要である。おそらくその期間は相当に長くなるであろう。

- 六ヶ所再処理工場が完成し稼働したとする。その稼働率が良ければMOX燃料がどんどん製造されて、日本各所の軽水炉でプルサーマルとして利用されるだろう。その結果、使用済みMOX燃料が溢れることになる。一方、六ヶ所の稼働率が悪ければ悪いで、通常の使用済み燃料はダブつき、上述のとおり行き場を失ったさまよえる使用済み燃料の問題がより深刻になるであろう。

300年の使用済み燃料超長期中間貯蔵

一つの対応策は、中間貯蔵の期間を現在の50年から大幅に延ばすことである。例えば300年である。日本の歴史では平安時代が約390年、江戸時代が約260年続いた。このことを念頭におけば、300年程度の間、貯蔵という管理体制を継続することに可能性が見出せるのではないか、と私は考える。

また、使用済み燃料を保管する貯蔵容器(キャニスターという)の錆などの劣化特性から判断すると容器は1000年ぐらいは保つものは造れそうである。監視付きの貯蔵であれば、その3分の1程度の期間の運用は十分可能であろう。

また地下数十メートル以深の条件の良いところならば、鉄製の容器でも長期にわたって錆びることなく安定に貯蔵できるだろう。これは例えば、島根県三瓶山の埋没林の巨木杉がほぼ4000年にわたって安定して保存されていた事実からも裏打ちされる。

また貯蔵所の深さは、地上から40メートル以深にすべきであろう。これは、一般的に土地の所有権が及ぶ範囲は〝地上から40メートル〟とされていることに基づいている。

ポイントは、以下の5点である。

- この超長期中間貯蔵施設は国の管理・運営の下に置く

- そのための新しい組織を国がつくる

- 規制は現行の原子力規制レジームとは別に設定する

- 軽水炉で再利用できないないしは再利用しない使用済み燃料を引き取り保管する

- 超長期中間貯蔵の拠出金制度を作る

どうする日本政府

国策として原子力利用とその拡大をGX推進のために後押しする日本政府は、このような近未来に予想される事態に今から対策を打つ覚悟が必要なのではないか。

少なくとも再処理施設がなかなか前に進めない根本原因の解明と対策、そして一つの予防措置としての〝300年の長期中間貯蔵〟の可能性を科学的視点に立って検討しておく必要があるのではないか。

これ以上の負担を国民に強いることは事業者のみならず、国策として原子力を推し進める政府への不信感につながるであろう。それのみならず国家の衰退を招くものであると思う。

関連記事

-

トランプ大統領は、かなり以前から、気候変動を「いかさま」だと表現し、パリ協定からの離脱を宣言していた。第2次政権でも就任直後に一連の大統領令に署名し、その中にはパリ協定離脱、グリーンニューディール政策の終了とEV義務化の

-

昔は“正確”が自慢だったドイツ鉄道が、今ではその反対で、“不正確”の代名詞になってしまった。とにかく遅延の度合いが半端ではない。 ヨーロッパの遠距離列車は国境を超えて相互に乗り入れているケースが多く、周辺国ではドイツから

-

米国バイデン政権は24日、ウイグルでの強制労働に関与した制裁として、中国企業5社の製品の輸入を禁止すると発表した(ホワイトハウス発表)。 対象となったのは、 (A)Hoshine Silicon Industry (Sh

-

誰でも見たことがあるだろう、このコンビニのローソンの領収書がかなり変わったものであると、分かるだろうか。3月1日に東京電力福島第1原子力発電所の大型休憩所内に開店した店で発行されたものだ。作業員の人々で店は賑わっていた。こうした町中にある店が原発構内に開店したということは、福島原発事故における周辺環境への危険が低下していることを示すものだ。

-

なぜ浮体式原子力発電所がいま熱いのか いま浮体式原子力発電所への関心が急速に高まっている。ロシアではすでに初号基が商業運転を開始しているし、中国も急追している。 浮体式原子力発電所のメリットは、基本構造が小型原子炉を積ん

-

河北新報 7月30日記事。日本原燃(青森県六ケ所村)の使用済み核燃料再処理工場は完成延期を繰り返しており、日本は商用化の「権利」を行使できないまま、期限を迎える

-

英国のEU離脱後の原子力の建設で、厳しすぎるEUの基準から外れる可能性、ビジネスの不透明性の両面の問題が出ているという指摘。

-

福島第一原発事故をめぐり、社会の中に冷静に問題に対処しようという動きが広がっています。その動きをGEPRは今週紹介します。

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間