再生可能エネルギーの出力制御はなぜ必要か

SimonSkafar/iStock

立春が過ぎ、「光の春」を実感できる季節になってきた。これから梅雨までの間は太陽光発電が最も活躍する季節となるが、再エネ導入量の拡大とともに再エネの出力制御を行う頻度が多くなっていることが問題となっている。

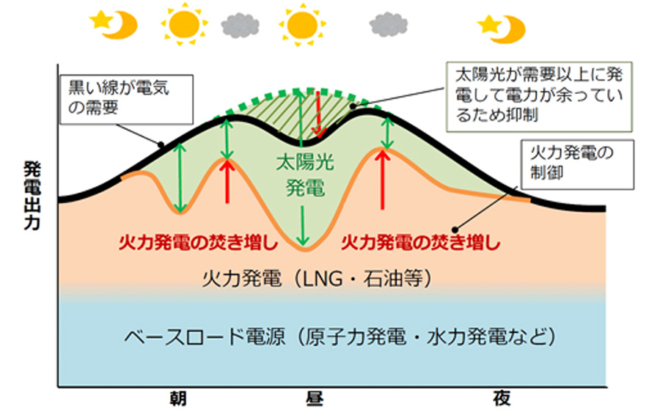

2月6日に行われた閣議後記者会見の質疑で、齋藤健・経済産業大臣は、記者の「最近再エネの出力制御が常態化しつつあり再エネ普及と拡大に水を差しかねない事態だが、大臣の受け止めと対応策はどうか」との問いに対し、

- 再エネの出力制御は、電力の安定供給を維持しながら再エネの導入を進めるために、むしろ必要な措置である。

- しかし、再エネの導入拡大に歯止めがかからないよう、昨年末に「出力制御対策パッケージ」を取りまとめた。

と答えた。

図1 出力制御パッケージ

出典:経済産業省

出力制御を行うことは、「せっかく利用できる再エネを捨てることになりもったいない」との声もあるが、どう対応するのが適切なのだろうか。

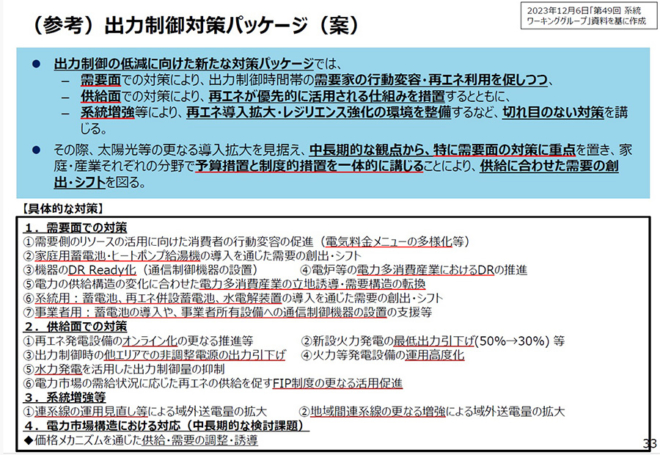

停電を防ぐために必要な電気の需給バランス

電気はそのままでは貯めることができないため、電力系統においては電気を使う量と発電する量(需要と供給)を常にバランスさせる必要がある(同時同量)。このバランスが崩れてしまうと電力系統の周波数が乱れ、最悪の場合、大規模停電が発生する恐れがある。

図2 需給バランスのイメージ

出典:朝日新聞デジタル

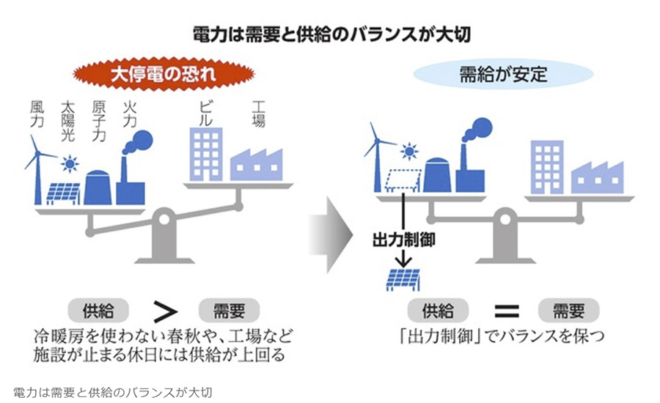

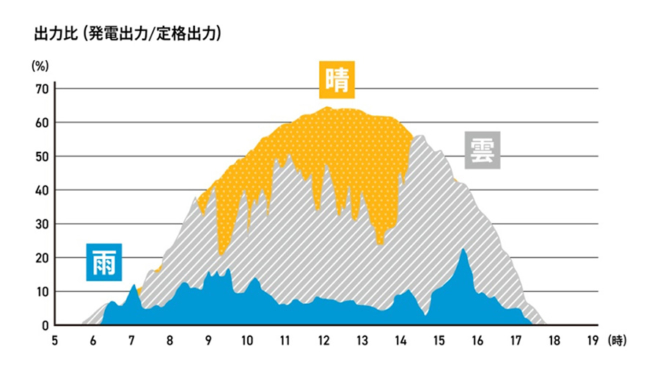

電気の需要は時々刻々変化するとともに、太陽光や風力といった自然変動電源の発電量は需要の多少にかかわらず天候に左右される。

図3 電力需給のイメージ

出典:経済産業省

また太陽光発電は、日中の発電量は多いが、陽が西に傾くにつれて急速に発電量が下がるという特徴を持っている。

図4 太陽光発電の発電電力量の推移

出典:東京電力EP

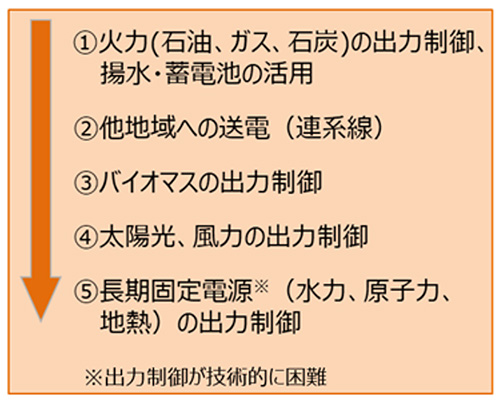

このように刻一刻と変化する需要と供給のバランスを一致させるため、電力系統で電源をどのような条件や順番で動かすかを定めた「優先給電ルール」がある。

図5 優先給電ルール

出典:経済産業省

通常は「優先給電ルール」に従い、発電量(供給)が需要を上回る可能性がある場合には火力発電所や揚水式発電所などの出力を調整して対応しているが、それでも供給が需要を上回る恐れがある場合に再エネの出力制御が行われることになる。

このように、停電を防ぎ電力の安定供給を確保するために需給のバランスを取ることが必要不可欠であり、さまざまな電源の出力制御が日常的に行われている。

再エネの出力制御は優先度が低く「苦肉の策」ではあるものの、仮にそれを全くやらなければ大停電が起きることになり、そうなると再エネ自体も発電を続けられなくなってしまうため、齋藤大臣の「必要な措置」というコメントとなっているのである。

関連記事

-

日本政府はグリーントランスフォーメーション(GX)の一環として送電線の増強をしようとしている。再エネ大量導入で発電ピーク時に余った電力を他の地域に融通して利用しようという方針だ。 政府資料:広域系統長期方針(広域連系系統

-

元静岡大学工学部化学バイオ工学科 松田 智 以前から指摘しているように、人為的温暖化説には科学的根拠が幾重にも無いのに、なぜこんなにも「脱炭素」に熱中するのか筆者には理解しがたいが、兎にも角にも、この世は「脱炭素」一色、

-

「脱炭素へ『ご当地水素』、探る地産地消・・強酸性温泉や糞尿から生成」との記事が出た。やれやれ、またもやため息の出るような報道である。 1. 廃アルミと強酸性温泉水の反応 これで水素が生成するのは当たり前である。中学・高校

-

ニューヨークタイムズとシエナ大学による世論調査(7月5日から7日に実施)で、「いま米国が直面している最も重要な問題は?」との問いに、気候変動と答えたのは僅か1%だった。 上位は経済(20%)、インフレ(15%)、政治の分

-

いまだにワイドショーなどで新型コロナの恐怖をあおる人が絶えないので、基本的な統計を出しておく(Worldometer)。WHOも報告したように、中国では新規感染者はピークアウトした。世界の感染はそこから1ヶ月ぐらい遅れて

-

刻下の日本におけるエネルギー問題(電力供給問題)が中小企業に及ぼす負の影響について、安定供給・価格上昇・再生可能エネルギー導入・原発再稼働などの側面から掘り下げてみたい。

-

最新鋭の「第3世代原子炉」が、中国で相次いで世界初の送電に成功した。中国核工業集団(CNNC)は、浙江省三門原発で稼働した米ウェスチングハウス(WH)社のAP1000(125万kW)が送電網に接続したと発表した。他方、広

-

ジャーナリスト 明林 更奈 風車が与える国防上の脅威 今日本では、全国各地で風力発電のための風車建設が増加している。しかしこれらが、日本の安全保障に影響を及ぼす懸念が浮上しており、防衛省がその対応に苦慮し始めているという

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間